2023年03月30日

古地図で歩くサクラの福岡城惣構をテーマに歴史遠足と市美ミュジアムホール講演と老松花見弁当

令和5年3月28日(火)am10:00.福岡城追廻橋集合

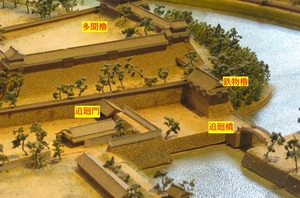

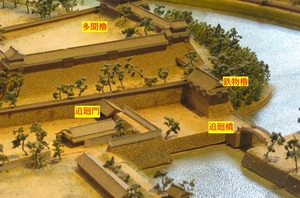

→【追廻門・追廻橋】追廻橋は、北側の上の橋・下の橋とともに福岡城内郭への三つの橋梁のうちの一つ。追廻という名称は、ウマを追い回す意。同門を出て橋をわたり、現在の福岡県護国神社にあたる部分には厩と馬場がありました。追廻橋・門跡からの福岡城攻めは、表玄関の上の橋・下の橋からの道とは違い、古い時代の築城の痕跡をのこす野趣あふれるヨイ道、、、

現在では南をむいてかかる追廻橋ですが、正しくは大濠公園側、西にむいて架橋されとりました。

福岡城南の玄関・追廻橋.追廻門他。現在でいえば追廻橋右手が護国神社。堀割が右手、現在の天神方面にむく辺りは、南公園・大休山から天守台が乗る丘陵へとつながっていた稜線を開削した上、掘削して堀を通すという大工事がおこなわれるのです

「福岡御城下絵図」安永六年1764.福岡県立図書館.追廻橋・門部分「馬場」・「御厩」の記載がみえる

福岡城南の丸南限を歩き始める

→【多聞櫓・隅櫓下】南北の隅櫓を平櫓がむすぶ多聞櫓は、唯一、築城当時からの位置。

見上げる豪壮な多聞隅櫓

東から見返る多聞隅櫓も、また、いい、、

→【武具櫓】武具櫓は隅櫓を東西70m超の石垣の上に平櫓で結んで置いていた。隅櫓は三層。小規模な城郭の天守閣ほどの規模でした。慶長六年1601夏、長政は武具櫓をのせる石垣の築きについて、父孝高の考えを無視して進めよと現場をまかせる野口一也と益田宗清に命じます・〔『黒田家文書』二巻−169〕

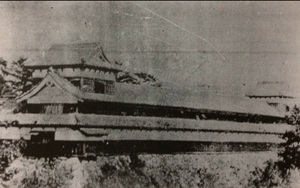

武具櫓古写真・

そんなことを、武具櫓跡下でひとくさり

→【天守台】

天守の存在について諸説ある福岡城。清田は、「寛永年間の中期(より具体的には十五年ぐらいまでの間)に福岡城天守閣は何らかの理由により消滅したことになる」(「一次史料に拠る福岡城築城過程の追求」中野等・市史研究ふくおか10p49)説をとるものです。

天守台にあがるとクロマメ君も花見、、

天守台から本丸のサクラ

天守台から鉄御門とサクラ

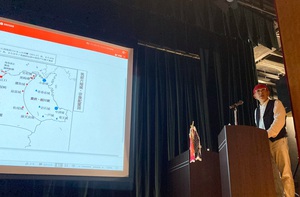

遠く東の豊前境の防衛体制からはじめ、博多を左岸において流れる外堀としての御笠川と、防衛拠点としての津中への寺院配置。南は臼杵房州が築いたといわれるが、実は長政による建設とされる房州堀。福博の境・東取り入れ口の升形門と那珂川左岸を博多湾までつづく石垣。福岡市中にも北辺、浜沿い、博多湾に面して寺院を展開。福岡城内堀は現赤坂交差点から、アクロス中央公園へと伸びる中堀・肥前堀とつながり、薬院新川と那珂川合流点に至る。西は大濠と西取入口・黒門が備える。天守ではこれら、福岡・博多惣構体制について、360°の景観を生かしながらご案内。(詳細:講演レジュメ参照)

→【本丸御殿跡】本丸へ下り、藩主生活、また事務の場・本丸御殿。また二の丸から三の丸に点在する事務役所としての機能、家老格家臣の邸配置などについてご説明

本丸御殿古写真

本丸御殿跡でひとくさり

→【松の木坂御門跡】

二の丸への西からの入り口・松の木坂御門古写真

松の木坂御門跡で老松花見弁当受け取り

→【講演会場:福岡市美術館ミュージアムホール】

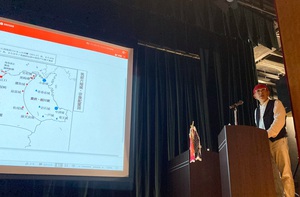

福岡・博多惣構.古絵図・古地図:講演レジュメ

サクラの福岡城・歴史遠足レジュメ

→【追廻門・追廻橋】追廻橋は、北側の上の橋・下の橋とともに福岡城内郭への三つの橋梁のうちの一つ。追廻という名称は、ウマを追い回す意。同門を出て橋をわたり、現在の福岡県護国神社にあたる部分には厩と馬場がありました。追廻橋・門跡からの福岡城攻めは、表玄関の上の橋・下の橋からの道とは違い、古い時代の築城の痕跡をのこす野趣あふれるヨイ道、、、

現在では南をむいてかかる追廻橋ですが、正しくは大濠公園側、西にむいて架橋されとりました。

福岡城南の玄関・追廻橋.追廻門他。現在でいえば追廻橋右手が護国神社。堀割が右手、現在の天神方面にむく辺りは、南公園・大休山から天守台が乗る丘陵へとつながっていた稜線を開削した上、掘削して堀を通すという大工事がおこなわれるのです

「福岡御城下絵図」安永六年1764.福岡県立図書館.追廻橋・門部分「馬場」・「御厩」の記載がみえる

福岡城南の丸南限を歩き始める

→【多聞櫓・隅櫓下】南北の隅櫓を平櫓がむすぶ多聞櫓は、唯一、築城当時からの位置。

見上げる豪壮な多聞隅櫓

東から見返る多聞隅櫓も、また、いい、、

→【武具櫓】武具櫓は隅櫓を東西70m超の石垣の上に平櫓で結んで置いていた。隅櫓は三層。小規模な城郭の天守閣ほどの規模でした。慶長六年1601夏、長政は武具櫓をのせる石垣の築きについて、父孝高の考えを無視して進めよと現場をまかせる野口一也と益田宗清に命じます・〔『黒田家文書』二巻−169〕

武具櫓古写真・

そんなことを、武具櫓跡下でひとくさり

→【天守台】

天守の存在について諸説ある福岡城。清田は、「寛永年間の中期(より具体的には十五年ぐらいまでの間)に福岡城天守閣は何らかの理由により消滅したことになる」(「一次史料に拠る福岡城築城過程の追求」中野等・市史研究ふくおか10p49)説をとるものです。

天守台にあがるとクロマメ君も花見、、

天守台から本丸のサクラ

天守台から鉄御門とサクラ

遠く東の豊前境の防衛体制からはじめ、博多を左岸において流れる外堀としての御笠川と、防衛拠点としての津中への寺院配置。南は臼杵房州が築いたといわれるが、実は長政による建設とされる房州堀。福博の境・東取り入れ口の升形門と那珂川左岸を博多湾までつづく石垣。福岡市中にも北辺、浜沿い、博多湾に面して寺院を展開。福岡城内堀は現赤坂交差点から、アクロス中央公園へと伸びる中堀・肥前堀とつながり、薬院新川と那珂川合流点に至る。西は大濠と西取入口・黒門が備える。天守ではこれら、福岡・博多惣構体制について、360°の景観を生かしながらご案内。(詳細:講演レジュメ参照)

→【本丸御殿跡】本丸へ下り、藩主生活、また事務の場・本丸御殿。また二の丸から三の丸に点在する事務役所としての機能、家老格家臣の邸配置などについてご説明

本丸御殿古写真

本丸御殿跡でひとくさり

→【松の木坂御門跡】

二の丸への西からの入り口・松の木坂御門古写真

松の木坂御門跡で老松花見弁当受け取り

→【講演会場:福岡市美術館ミュージアムホール】

福岡・博多惣構.古絵図・古地図:講演レジュメ

サクラの福岡城・歴史遠足レジュメ

2023年03月26日

050326茶道南方流南坊会「箱崎の利休と城戶知正・清種」教授会歴史遠足.講演

歴史遠足コース:九州大学病院・「利休釜掛けの松碑」→十六宵遺跡鏡井阿→称名寺・大仏台座→恵光院・利休点茶跡 燈篭堂→筥崎宮・利休寄進燈篭

「利休釜掛けの松碑」九州大学病院構内/抱いている碑が元禄四年に、立花実山が崇福寺・古外宗少に揮毫を依頼し建立した「利休居士茶碑」

050326歴史遠足レジュメ

講演「箱崎の利休と城戶知正・清種」レジュメ

会場:福岡県立図書館研修室

「利休釜掛けの松碑」九州大学病院構内/抱いている碑が元禄四年に、立花実山が崇福寺・古外宗少に揮毫を依頼し建立した「利休居士茶碑」

050326歴史遠足レジュメ

講演「箱崎の利休と城戶知正・清種」レジュメ

会場:福岡県立図書館研修室

2023年03月12日

東の守り升形門を囲む水鏡天神と勝立寺

【長政の惣構え構想で御遷座の杜、水鏡天神.巻五】

〜 東の守り升形門を囲む水鏡天神と勝立寺 〜

縁起では、福岡城東北の鬼門の押さえとして初代藩主・長政が庄村(現薬院)の容見天神を現在地に遷座奉たとされる水鏡天神社。

宗像沖ノ島の神宝を見せよと求めるが、神威を恐れて断る宗像社人を横目に、キリシタン家臣・籠手田ジェロニモを沖ノ島へよこし、とっとと、福岡城の櫓に収めてしまいます。信心など、それぞれ信じる神を熱心に参れば、それでよいのだと、宣教師に語り唖然とさせる。

水鏡天神社の他、警固神社・鳥飼八幡宮・吉祥天女社なども、長政は福岡城下建設にともない遷座させますが、鳥飼八幡宮遷座は、その跡地に茶屋を建設するためでした。

宗教・信仰に対して、そんな合理的な面をみせる黒田長政。水鏡天神遷座も、福岡城下東の守り・升形門の北に勝立寺、南に同社を配置することで、有事の際の兵駐屯の場を確保したというのが本当のワケだと推測されます。

筑前名所図会の「水鏡天神社図」を見れば、水鏡社の後背は、枡形門から五十川にかかる博多津へとわたる東中島橋まで、要塞然と高石垣が囲みます。水鏡社の北むこうは、升形門をはさんで、勝立寺がやはり、高石垣に囲まれてみえています。

九州大学所蔵の「福岡城下町・博多・近隣古図」升形門部分を見れば、博多湾から肥前堀(現アクロス福岡南側)、対岸の博多津中側、それぞれに石垣がわたされて、その中心にすえられ升形門を囲んで勝立寺、水鏡天神が配されていることがわかります。

江戸中期に筑前を訪れた幕府役人が、博多津中から福岡市中へと案内されて升形門を目にすると、ここから既に福岡城内郭であるのかと、その重厚さに驚き聴いたという話が『博多津要録』に記録されていますが、福岡市博物館制作の福岡・博多津中復元立体模型の升形門部分画像は、納得させてくれます。

〜 東の守り升形門を囲む水鏡天神と勝立寺 〜

縁起では、福岡城東北の鬼門の押さえとして初代藩主・長政が庄村(現薬院)の容見天神を現在地に遷座奉たとされる水鏡天神社。

宗像沖ノ島の神宝を見せよと求めるが、神威を恐れて断る宗像社人を横目に、キリシタン家臣・籠手田ジェロニモを沖ノ島へよこし、とっとと、福岡城の櫓に収めてしまいます。信心など、それぞれ信じる神を熱心に参れば、それでよいのだと、宣教師に語り唖然とさせる。

水鏡天神社の他、警固神社・鳥飼八幡宮・吉祥天女社なども、長政は福岡城下建設にともない遷座させますが、鳥飼八幡宮遷座は、その跡地に茶屋を建設するためでした。

宗教・信仰に対して、そんな合理的な面をみせる黒田長政。水鏡天神遷座も、福岡城下東の守り・升形門の北に勝立寺、南に同社を配置することで、有事の際の兵駐屯の場を確保したというのが本当のワケだと推測されます。

筑前名所図会の「水鏡天神社図」を見れば、水鏡社の後背は、枡形門から五十川にかかる博多津へとわたる東中島橋まで、要塞然と高石垣が囲みます。水鏡社の北むこうは、升形門をはさんで、勝立寺がやはり、高石垣に囲まれてみえています。

九州大学所蔵の「福岡城下町・博多・近隣古図」升形門部分を見れば、博多湾から肥前堀(現アクロス福岡南側)、対岸の博多津中側、それぞれに石垣がわたされて、その中心にすえられ升形門を囲んで勝立寺、水鏡天神が配されていることがわかります。

江戸中期に筑前を訪れた幕府役人が、博多津中から福岡市中へと案内されて升形門を目にすると、ここから既に福岡城内郭であるのかと、その重厚さに驚き聴いたという話が『博多津要録』に記録されていますが、福岡市博物館制作の福岡・博多津中復元立体模型の升形門部分画像は、納得させてくれます。

2023年03月08日

長政以来.ご遷座騒動渦中.水鏡天神さん散歩二 〜「宝篋印塔」と自己紹する宝篋印塔 〜

慶長6年。福岡藩初代・黒田長政公の福岡・博多惣構え構想の街割り以来、二度目。天神ビックバン構想で御遷座が計画される、西日本有数の繁華街「天神」の名の起こり「水鏡天神」さん散策、その二、 〜境内の広田姓 〜の巻

広田弘毅先生幼少時の端正な揮毫による扁額「天満宮」を掲げることで知られる水鏡天神正面鳥居。

その右の柱下には、元和三年に洲崎町が建た鳥居を、明治二十年にいたり、東面を南面に変え、新たにした旨記す建立碑が建つ。

碑には、広田一蔵・広田利平・広田文市・広田正蔵・広田市三郎など広田姓がみえる。なお、広田弘毅先生父君は徳平。東公園・亀山上皇像基壇には石匠・広田徳平とある。

境内を本殿に進み、間垣を入ると左手に、天神社名物の御神牛像がご鎮座。その台座は「安政四年丁巳九月吉祥日 佐伯二郎吉安 石匠 広田平蔵親常」と刻む。

朝鮮人を装う広田弘毅先生。明治36年、未だ東京帝大在学中で朝鮮旅行中の一コマ。

ーーー ご案内

福岡市政たより 050201号

サクラの福岡城を絵図・古地図で散策、老松弁当食べてミニ講演

福岡市政たより 050215号

名島橋をくぐり「サクラと歴史の多々良川カヌートレイル」

福岡城天守台から望む、同鉄御門跡

西鉄多々良川架橋をくぐり抜けるカヤックフリーと

広田弘毅先生幼少時の端正な揮毫による扁額「天満宮」を掲げることで知られる水鏡天神正面鳥居。

その右の柱下には、元和三年に洲崎町が建た鳥居を、明治二十年にいたり、東面を南面に変え、新たにした旨記す建立碑が建つ。

碑には、広田一蔵・広田利平・広田文市・広田正蔵・広田市三郎など広田姓がみえる。なお、広田弘毅先生父君は徳平。東公園・亀山上皇像基壇には石匠・広田徳平とある。

境内を本殿に進み、間垣を入ると左手に、天神社名物の御神牛像がご鎮座。その台座は「安政四年丁巳九月吉祥日 佐伯二郎吉安 石匠 広田平蔵親常」と刻む。

朝鮮人を装う広田弘毅先生。明治36年、未だ東京帝大在学中で朝鮮旅行中の一コマ。

ーーー ご案内

福岡市政たより 050201号

サクラの福岡城を絵図・古地図で散策、老松弁当食べてミニ講演

福岡市政たより 050215号

名島橋をくぐり「サクラと歴史の多々良川カヌートレイル」

福岡城天守台から望む、同鉄御門跡

西鉄多々良川架橋をくぐり抜けるカヤックフリーと

2023年03月07日

050307住吉神社 御田祭・岩門神楽参拝の巻

神事の後、岩門神楽が舞われる。

神楽奉納後、祭主・宮司による播種神事。祭壇奥の苗床に種籾が播かれる。ここは撮影禁止。苗に育てば境内南の神田に移植。9月の早穂祭で早乙女により一部が刈りとられて神前に献饌される。

社のご好意で神官・氏子のみが許される沙庭に参加者4名で進ませていただきました。

ーーー ご案内

福岡市政たより 050201号

サクラの福岡城を絵図・古地図で散策、老松弁当食べてミニ講演

福岡市政たより 050215号

名島橋をくぐり「サクラと歴史の多々良川カヌートレイル」

福岡城天守台から望む、同鉄御門跡

西鉄多々良川架橋をくぐり抜けるカヤックフリーと

2023年03月06日

長政以来.ご遷座騒動渦中.水鏡天神さん散歩一 〜「宝篋印塔」と自己紹する宝篋印塔 〜

慶長6年。福岡藩初代・黒田長政公の福岡・博多惣構え構想の街割り以来、二度目。天神ビックバン構想で御遷座が計画される、西日本有数の繁華街「天神」の名の起こり「水鏡天神」さん散策、その一、 〜「宝篋印塔」と自己紹する宝篋印塔 〜の巻

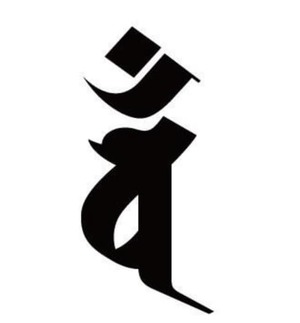

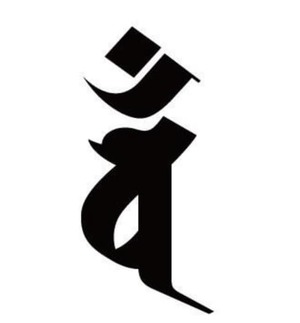

水鏡天神さん玉垣右手に建つ宝篋印塔。笠と呼ばれる天蓋部分と、基壇に挟まれた塔身正面には大きく梵字が記されるのだが、こちらは、塔身と基壇の間に、主役の塔身をしのぐ大きさの角石を組み、わざわざ、宝篋印塔と自己紹介の文字が記されている。

「宝篋印塔」の「宝」は異字体「寚」。

墓所墓石に「墓所」と記すような例がない事と同様に、宝篋印塔・塔身、基壇の間に異例の石を重ねて「宝篋印塔」と記す例はない。

これは、歴史的遺物と化した宝篋印塔について、一般の者への説明として、建立主が加えた異例であり、優れて現代的な行為といえる。

異例な刻字を付す、第二の塔身といえばよいのか、もう一つの基壇と称したらよいのか、その背面に記された十ほどの奉賛者名は、大神・橋爪などなど。

同宮境内に散在する石灯籠や狛犬、御神牛像、記念碑に刻まれる奉賛者名は、それぞれ、旧藩士姓グループ・商人名グループに別れている。

この近代型、または、現代型、自己紹介宝篋印塔の奉賛者はどちらでせう、、、か、、

塔身月輪中の梵字は大日如来を表す「a」

宝篋印塔構造図

ーーー ご案内

福岡市政たより 050201号

サクラの福岡城を絵図・古地図で散策、老松弁当食べてミニ講演

福岡市政たより 050215号

名島橋をくぐり「サクラと歴史の多々良川カヌートレイル」

福岡城天守台から望む、同鉄御門跡

西鉄多々良川架橋をくぐり抜けるカヤックフリーと

水鏡天神さん玉垣右手に建つ宝篋印塔。笠と呼ばれる天蓋部分と、基壇に挟まれた塔身正面には大きく梵字が記されるのだが、こちらは、塔身と基壇の間に、主役の塔身をしのぐ大きさの角石を組み、わざわざ、宝篋印塔と自己紹介の文字が記されている。

「宝篋印塔」の「宝」は異字体「寚」。

墓所墓石に「墓所」と記すような例がない事と同様に、宝篋印塔・塔身、基壇の間に異例の石を重ねて「宝篋印塔」と記す例はない。

これは、歴史的遺物と化した宝篋印塔について、一般の者への説明として、建立主が加えた異例であり、優れて現代的な行為といえる。

異例な刻字を付す、第二の塔身といえばよいのか、もう一つの基壇と称したらよいのか、その背面に記された十ほどの奉賛者名は、大神・橋爪などなど。

同宮境内に散在する石灯籠や狛犬、御神牛像、記念碑に刻まれる奉賛者名は、それぞれ、旧藩士姓グループ・商人名グループに別れている。

この近代型、または、現代型、自己紹介宝篋印塔の奉賛者はどちらでせう、、、か、、

塔身月輪中の梵字は大日如来を表す「a」

宝篋印塔構造図

ーーー ご案内

福岡市政たより 050201号

サクラの福岡城を絵図・古地図で散策、老松弁当食べてミニ講演

福岡市政たより 050215号

名島橋をくぐり「サクラと歴史の多々良川カヌートレイル」

福岡城天守台から望む、同鉄御門跡

西鉄多々良川架橋をくぐり抜けるカヤックフリーと

2023年03月05日

4月1日サクラの多々良川カヤックトレイル、今年もやるゾーー!

4月1日。@¥8.000-/残5艇。

サクラの多々良川カヤックトレイル、今年も、やるヨーー!

主催:志賀島航路とjrうみなか線DENCHA満員計画クラブ.那国王の教室

問い合わせ・申し込み:090-2512-4299 tahi_qz@ybb.ne.jp

福岡市政たより 050215号

名島橋をくぐり「サクラと歴史の多々良川カヌートレイル」

サクラの多々良川カヤックトレイル、今年も、やるヨーー!

主催:志賀島航路とjrうみなか線DENCHA満員計画クラブ.那国王の教室

問い合わせ・申し込み:090-2512-4299 tahi_qz@ybb.ne.jp

福岡市政たより 050215号

名島橋をくぐり「サクラと歴史の多々良川カヌートレイル」