2023年03月30日

古地図で歩くサクラの福岡城惣構をテーマに歴史遠足と市美ミュジアムホール講演と老松花見弁当

令和5年3月28日(火)am10:00.福岡城追廻橋集合

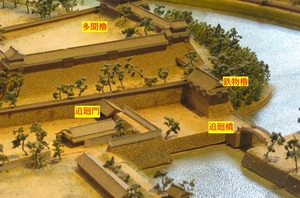

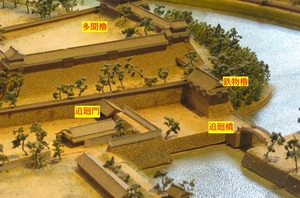

→【追廻門・追廻橋】追廻橋は、北側の上の橋・下の橋とともに福岡城内郭への三つの橋梁のうちの一つ。追廻という名称は、ウマを追い回す意。同門を出て橋をわたり、現在の福岡県護国神社にあたる部分には厩と馬場がありました。追廻橋・門跡からの福岡城攻めは、表玄関の上の橋・下の橋からの道とは違い、古い時代の築城の痕跡をのこす野趣あふれるヨイ道、、、

現在では南をむいてかかる追廻橋ですが、正しくは大濠公園側、西にむいて架橋されとりました。

福岡城南の玄関・追廻橋.追廻門他。現在でいえば追廻橋右手が護国神社。堀割が右手、現在の天神方面にむく辺りは、南公園・大休山から天守台が乗る丘陵へとつながっていた稜線を開削した上、掘削して堀を通すという大工事がおこなわれるのです

「福岡御城下絵図」安永六年1764.福岡県立図書館.追廻橋・門部分「馬場」・「御厩」の記載がみえる

福岡城南の丸南限を歩き始める

→【多聞櫓・隅櫓下】南北の隅櫓を平櫓がむすぶ多聞櫓は、唯一、築城当時からの位置。

見上げる豪壮な多聞隅櫓

東から見返る多聞隅櫓も、また、いい、、

→【武具櫓】武具櫓は隅櫓を東西70m超の石垣の上に平櫓で結んで置いていた。隅櫓は三層。小規模な城郭の天守閣ほどの規模でした。慶長六年1601夏、長政は武具櫓をのせる石垣の築きについて、父孝高の考えを無視して進めよと現場をまかせる野口一也と益田宗清に命じます・〔『黒田家文書』二巻−169〕

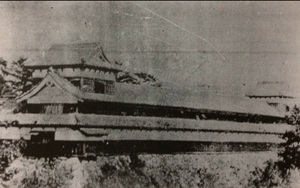

武具櫓古写真・

そんなことを、武具櫓跡下でひとくさり

→【天守台】

天守の存在について諸説ある福岡城。清田は、「寛永年間の中期(より具体的には十五年ぐらいまでの間)に福岡城天守閣は何らかの理由により消滅したことになる」(「一次史料に拠る福岡城築城過程の追求」中野等・市史研究ふくおか10p49)説をとるものです。

天守台にあがるとクロマメ君も花見、、

天守台から本丸のサクラ

天守台から鉄御門とサクラ

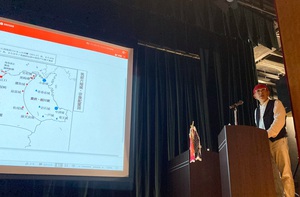

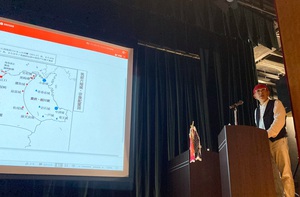

遠く東の豊前境の防衛体制からはじめ、博多を左岸において流れる外堀としての御笠川と、防衛拠点としての津中への寺院配置。南は臼杵房州が築いたといわれるが、実は長政による建設とされる房州堀。福博の境・東取り入れ口の升形門と那珂川左岸を博多湾までつづく石垣。福岡市中にも北辺、浜沿い、博多湾に面して寺院を展開。福岡城内堀は現赤坂交差点から、アクロス中央公園へと伸びる中堀・肥前堀とつながり、薬院新川と那珂川合流点に至る。西は大濠と西取入口・黒門が備える。天守ではこれら、福岡・博多惣構体制について、360°の景観を生かしながらご案内。(詳細:講演レジュメ参照)

→【本丸御殿跡】本丸へ下り、藩主生活、また事務の場・本丸御殿。また二の丸から三の丸に点在する事務役所としての機能、家老格家臣の邸配置などについてご説明

本丸御殿古写真

本丸御殿跡でひとくさり

→【松の木坂御門跡】

二の丸への西からの入り口・松の木坂御門古写真

松の木坂御門跡で老松花見弁当受け取り

→【講演会場:福岡市美術館ミュージアムホール】

福岡・博多惣構.古絵図・古地図:講演レジュメ

サクラの福岡城・歴史遠足レジュメ

→【追廻門・追廻橋】追廻橋は、北側の上の橋・下の橋とともに福岡城内郭への三つの橋梁のうちの一つ。追廻という名称は、ウマを追い回す意。同門を出て橋をわたり、現在の福岡県護国神社にあたる部分には厩と馬場がありました。追廻橋・門跡からの福岡城攻めは、表玄関の上の橋・下の橋からの道とは違い、古い時代の築城の痕跡をのこす野趣あふれるヨイ道、、、

現在では南をむいてかかる追廻橋ですが、正しくは大濠公園側、西にむいて架橋されとりました。

福岡城南の玄関・追廻橋.追廻門他。現在でいえば追廻橋右手が護国神社。堀割が右手、現在の天神方面にむく辺りは、南公園・大休山から天守台が乗る丘陵へとつながっていた稜線を開削した上、掘削して堀を通すという大工事がおこなわれるのです

「福岡御城下絵図」安永六年1764.福岡県立図書館.追廻橋・門部分「馬場」・「御厩」の記載がみえる

福岡城南の丸南限を歩き始める

→【多聞櫓・隅櫓下】南北の隅櫓を平櫓がむすぶ多聞櫓は、唯一、築城当時からの位置。

見上げる豪壮な多聞隅櫓

東から見返る多聞隅櫓も、また、いい、、

→【武具櫓】武具櫓は隅櫓を東西70m超の石垣の上に平櫓で結んで置いていた。隅櫓は三層。小規模な城郭の天守閣ほどの規模でした。慶長六年1601夏、長政は武具櫓をのせる石垣の築きについて、父孝高の考えを無視して進めよと現場をまかせる野口一也と益田宗清に命じます・〔『黒田家文書』二巻−169〕

武具櫓古写真・

そんなことを、武具櫓跡下でひとくさり

→【天守台】

天守の存在について諸説ある福岡城。清田は、「寛永年間の中期(より具体的には十五年ぐらいまでの間)に福岡城天守閣は何らかの理由により消滅したことになる」(「一次史料に拠る福岡城築城過程の追求」中野等・市史研究ふくおか10p49)説をとるものです。

天守台にあがるとクロマメ君も花見、、

天守台から本丸のサクラ

天守台から鉄御門とサクラ

遠く東の豊前境の防衛体制からはじめ、博多を左岸において流れる外堀としての御笠川と、防衛拠点としての津中への寺院配置。南は臼杵房州が築いたといわれるが、実は長政による建設とされる房州堀。福博の境・東取り入れ口の升形門と那珂川左岸を博多湾までつづく石垣。福岡市中にも北辺、浜沿い、博多湾に面して寺院を展開。福岡城内堀は現赤坂交差点から、アクロス中央公園へと伸びる中堀・肥前堀とつながり、薬院新川と那珂川合流点に至る。西は大濠と西取入口・黒門が備える。天守ではこれら、福岡・博多惣構体制について、360°の景観を生かしながらご案内。(詳細:講演レジュメ参照)

→【本丸御殿跡】本丸へ下り、藩主生活、また事務の場・本丸御殿。また二の丸から三の丸に点在する事務役所としての機能、家老格家臣の邸配置などについてご説明

本丸御殿古写真

本丸御殿跡でひとくさり

→【松の木坂御門跡】

二の丸への西からの入り口・松の木坂御門古写真

松の木坂御門跡で老松花見弁当受け取り

→【講演会場:福岡市美術館ミュージアムホール】

福岡・博多惣構.古絵図・古地図:講演レジュメ

サクラの福岡城・歴史遠足レジュメ

妙楽寺他、宗湛街歩き&教室「宗湛日記」中の利休を読む&利休の菓子「ふの焼」お茶会

9月17日:旧暦8月15日・十五夜「香椎浜・香椎宮御島神社例祭」

能古島.檀一雄・曻地三郎・万葉、句碑・歌碑巡りと能古博物館de「黒田官兵衛の水軍」の話

サクラの名島・福岡城,老松花見弁当付き・教室「名島城・福岡城の歴史」

ウメの福岡城歴史遠足と教室「福岡城命名3つの異説」

初春令月、風和ぎ梅咲く旧暦元日」jrと渡船を乗り継ぎ.香椎・宇美・志賀海三社詣

9月17日:旧暦8月15日・十五夜「香椎浜・香椎宮御島神社例祭」

能古島.檀一雄・曻地三郎・万葉、句碑・歌碑巡りと能古博物館de「黒田官兵衛の水軍」の話

サクラの名島・福岡城,老松花見弁当付き・教室「名島城・福岡城の歴史」

ウメの福岡城歴史遠足と教室「福岡城命名3つの異説」

初春令月、風和ぎ梅咲く旧暦元日」jrと渡船を乗り継ぎ.香椎・宇美・志賀海三社詣

Posted by Frco.Don at 00:00│Comments(0)

│歴史遠足・講演報告