2024年02月23日

職隆墓石と重隆・明石女墓誌と孝高、重隆子・職隆養子説

播磨御着城址(兵庫県姫路市御着)には、孝高祖父・黒田重隆と父職隆室明石氏女の墓塔が建つ。寛政五年1793、現在の兵庫県姫路市御着の御着小寺後裔という、天川久兵衛屋敷内からふたりの墓誌が発見された。かつての黒田主君小寺の居城の近く「筑前様御部屋跡」といわれていた場所。福岡藩は山口武乕を派遣し整備させた

十年前の天明三年1783秋には姫路城東南の妻鹿(めが)村(兵庫県姫路市飾磨区妻鹿)で、職隆墓石が発見されている。山本喜右衛門が派遣され、玉垣(たまがき)を廻らせ、上家(うわや)を新築し墓石を祀る

10年を前後して職隆墓石。そして、その父と職隆室明石女、つまり孝高母の墓誌が発見された。不思議なのは職隆とその室明石女の夫婦がそろう形で墓石なり墓誌なりが発見されなかったのか

どうしたわけで、職隆室明石女と姑にあたる重隆の墓誌が発見されたのか

山本喜右衛門は報告書「姫路御古墓記」に、孝高は重隆の子で小寺当主職隆の元へ養子に入ったという播磨出張中に採取した話を記している

天明三年発見の墓誌は、重隆と明石女を夫婦とするもので、二人のあいだに生まれたのが孝高と推測すれば、孝高は小寺職隆の元へ養子に出たという武乕採取の話が整合性をもつことになる、、、

黒田職隆墓石塔図

十年前の天明三年1783秋には姫路城東南の妻鹿(めが)村(兵庫県姫路市飾磨区妻鹿)で、職隆墓石が発見されている。山本喜右衛門が派遣され、玉垣(たまがき)を廻らせ、上家(うわや)を新築し墓石を祀る

10年を前後して職隆墓石。そして、その父と職隆室明石女、つまり孝高母の墓誌が発見された。不思議なのは職隆とその室明石女の夫婦がそろう形で墓石なり墓誌なりが発見されなかったのか

どうしたわけで、職隆室明石女と姑にあたる重隆の墓誌が発見されたのか

山本喜右衛門は報告書「姫路御古墓記」に、孝高は重隆の子で小寺当主職隆の元へ養子に入ったという播磨出張中に採取した話を記している

天明三年発見の墓誌は、重隆と明石女を夫婦とするもので、二人のあいだに生まれたのが孝高と推測すれば、孝高は小寺職隆の元へ養子に出たという武乕採取の話が整合性をもつことになる、、、

黒田職隆墓石塔図

2017年02月16日

島津征討・九州平定戦の黒田官兵衛と宗像一門「小倉攻め」

天正十四、五年の二年にわたる、豊臣秀吉による島津征討・九州平定戦で、宗像一門は、主・宗像氏貞亡き後、結束し、秀吉軍監として九州へ先乗りしたきた黒田官兵衛孝高が指揮する先遣軍に協力したことについてふれました。

先遣軍九州渡海後、直後、現在の小倉北区大里で展開した「大裏表の戦い」で宗像四任衆・吉田重到の子・大炊助が先駆を果たしたkとへの、先遣軍重臣からの感状が伝わるという話でした。

さて、「大裏表の戦い」に続いて、先遣軍は天正十四年十月三日に小倉城を陥落します。この時、宗像一門は遠賀郡の麻生氏家軍と連携して、島津方の麻生鎮里軍(麻生氏は分裂していました)が古賀(遠賀郡)・浅川(八幡西区)・帆柱(八幡東区)・剣城(鞍手郡)の四城から転退する動きを察し、これを撃滅します。また、帆柱山城も接収します。

秀吉派遣の軍監(当時の言葉でいえば「軍目付」)としての孝高の九州での初舞台を宗像一門は、華々しく助けたのでした。

2016年12月15日

官兵衛、安国寺恵瓊を叱るの書状

本能寺の変、翌年の天正十一年。備中高松城戦後の講和交渉で、

毛利氏側が明確な態度を示さないために、関係の農村から毛利、

羽柴の両者に年貢を半納したいと云う申し出があった事につい

て、毛利の交渉官・安国寺恵瓊に対して、毛利側の不手際から

の事だ、と黒田孝高と蜂須賀正勝が叱責し善処をもとめる連書状。

2014年07月15日

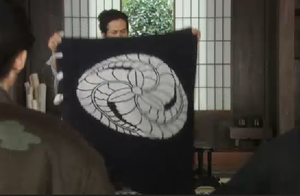

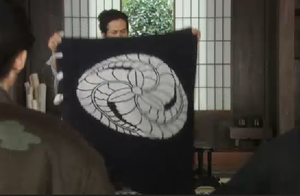

官兵衛の土牢生活とは関係がなかった、しかも裏紋の黒田藤巴

「異説.黒田官兵衛」二作目は、黒田の紋「藤巴」は官兵衛の有岡城土牢生活とは関係がなかった。

そしての藤巴紋は替紋とされ、表立っては使用されていなかったという話しです。

史実とは違う黒田官兵衛の通説に、史実に裏付けられた「異説」をご紹介。黒田の紋といえば、藤巴。

官兵衛が捕らえられた土牢生活の中、藤の花に勇気づけられたことから、家紋にしたといおのは俗説

で、ほんとうのワケは別にあります。また、藤巴紋は、黒田家の替紋で表紋は別の紋でした。「異説」に

ご意見・ご苦言・さらなる異説をコメントで頂ければ幸せです。

そしての藤巴紋は替紋とされ、表立っては使用されていなかったという話しです。

史実とは違う黒田官兵衛の通説に、史実に裏付けられた「異説」をご紹介。黒田の紋といえば、藤巴。

官兵衛が捕らえられた土牢生活の中、藤の花に勇気づけられたことから、家紋にしたといおのは俗説

で、ほんとうのワケは別にあります。また、藤巴紋は、黒田家の替紋で表紋は別の紋でした。「異説」に

ご意見・ご苦言・さらなる異説をコメントで頂ければ幸せです。

2014年07月15日

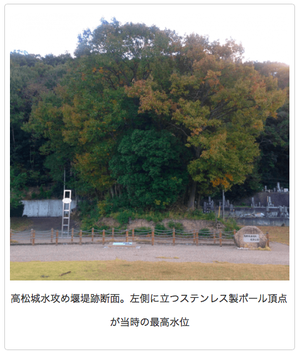

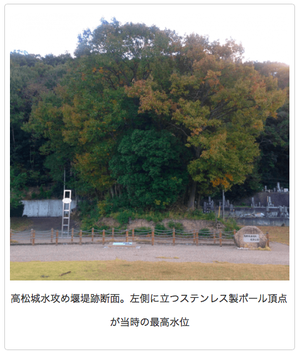

官兵衛ではなかった高松城水攻案

異説・黒田官兵衛伝 その一 高松城水攻の発案者は誰?

高松城水攻の発案、実は、官兵衛の発案ではありませんでした。

官兵衛について伝わる通説にかわる、「異論」をご紹介。

「異論」への異論・苦言・新説がございましたら、コメントください、ませ。

2014年07月07日

高松城水攻めは官兵衛じゃなくて秀吉の思い付きだった

【軍師・黒田官兵衛百物語46話】

本当の高松城水攻めは官兵衛じゃなくて秀吉の思い付きだった

軍師・黒田官兵衛百物語

佐柿弥右衛門常円という、羽柴秀吉の近くに、日頃、控えていた家臣がおりました。

具体的な役職は不明です。秀吉が馬場で馬慣らしを行う時などは側にいた、などと、

本人の回顧談が伝わっています。

常円は江戸時代に入ると、池田家岡山藩領に住み、百歳の長寿を全うしたそうです。

その常円からの聞き語りを、岡山藩士の村瀬安兵衛がまとめた「備前国人佐柿常円

入道物語」という書があり、なかに、備中高松城水攻めの際の堰堤建設についての報

告があります。

当時従軍した証言者は語る

備中平野を、北から南に流れ下ってくる足守川を、東西の位置で挟む丘陵の あいだ

に堰堤をつなぎ、高松城を湖水に浮かべてしまうという作業は、高台から高松城を見

下ろしていた秀吉が「誰でもよい、ついて参れ」と発した一言から始まったと常円は語

っています。秀吉の急な思いつきの言葉に、その時、従ったのは7、8騎。なかに常円

がいたのです。

高松城の水攻めについてふれる書は、「備中高松記」「清水長左衛門尉平清水宗治

由来覚書」などの他にも、多々、ありますが「備前国人佐柿常円入道物語」にみる堰

堤建設の物語は、当事者の証言だということです。

さて、秀吉は、7、8騎をひきつれ高台を駆け下ると、細竹を用意させ、足守川の河原

を中心に、高松城を挟む丘陵との間に点々と立てさせ、今から築く堰堤の目印とした

のです。

先週の大河ドラマでは岡田官兵衛が、軍議の場に高松城周辺の模型を持ち出し、

水攻めの策を説明する場面がありました。高松城水攻めの策は官兵衛の発案だと

いうわけです。

史実は秀吉によるものなのです!

小和田哲男著「黒田如水」では、この築堤工事について官兵衛の献策と従来されて

きたが、そのことを証明する史料は見つからない。姫路育ちの官兵衛よりも、木曽川を

見て育った秀吉、蜂須賀小六らによる本能的な直感から生まれた策だろうと、まとめら

れています。

本当の高松城水攻めは官兵衛じゃなくて秀吉の思い付きだった

軍師・黒田官兵衛百物語

佐柿弥右衛門常円という、羽柴秀吉の近くに、日頃、控えていた家臣がおりました。

具体的な役職は不明です。秀吉が馬場で馬慣らしを行う時などは側にいた、などと、

本人の回顧談が伝わっています。

常円は江戸時代に入ると、池田家岡山藩領に住み、百歳の長寿を全うしたそうです。

その常円からの聞き語りを、岡山藩士の村瀬安兵衛がまとめた「備前国人佐柿常円

入道物語」という書があり、なかに、備中高松城水攻めの際の堰堤建設についての報

告があります。

当時従軍した証言者は語る

備中平野を、北から南に流れ下ってくる足守川を、東西の位置で挟む丘陵の あいだ

に堰堤をつなぎ、高松城を湖水に浮かべてしまうという作業は、高台から高松城を見

下ろしていた秀吉が「誰でもよい、ついて参れ」と発した一言から始まったと常円は語

っています。秀吉の急な思いつきの言葉に、その時、従ったのは7、8騎。なかに常円

がいたのです。

高松城の水攻めについてふれる書は、「備中高松記」「清水長左衛門尉平清水宗治

由来覚書」などの他にも、多々、ありますが「備前国人佐柿常円入道物語」にみる堰

堤建設の物語は、当事者の証言だということです。

さて、秀吉は、7、8騎をひきつれ高台を駆け下ると、細竹を用意させ、足守川の河原

を中心に、高松城を挟む丘陵との間に点々と立てさせ、今から築く堰堤の目印とした

のです。

先週の大河ドラマでは岡田官兵衛が、軍議の場に高松城周辺の模型を持ち出し、

水攻めの策を説明する場面がありました。高松城水攻めの策は官兵衛の発案だと

いうわけです。

史実は秀吉によるものなのです!

小和田哲男著「黒田如水」では、この築堤工事について官兵衛の献策と従来されて

きたが、そのことを証明する史料は見つからない。姫路育ちの官兵衛よりも、木曽川を

見て育った秀吉、蜂須賀小六らによる本能的な直感から生まれた策だろうと、まとめら

れています。

2014年07月03日

案外深い官兵衛と宇喜多直家の関係

【軍師・黒田官兵衛百物語43話】

宇喜多直家を裏切らせたのは官兵衛の策略?それとも血?

軍師・黒田官兵衛百物語

天正五年(1577)の11月に、羽柴秀吉が織田信長の命を受け、初めて播磨に兵を入れ、

毛利軍との間で備前との堺にある佐用城と上月城を廻って争奪戦を展開した時に、備前

の国主であった宇喜多直家は、毛利方に味方すると言いじょう、病と称して弟の忠家を出

陣させました。

宇喜多直家という人は、謀略・暗殺・裏切りのくり返しで大名にのしあがった人です。

この時の直家の行動は、秀吉軍中から発せられる官兵衛による調略の手に、直家が乗りか

かっているのではないかとの心配を毛利方にさせました。

結局、天正七年(157 9)には、毛利と手を切り、織田方への寝返りを直家は決めます。そし

て、2年後には子の秀家のことを秀吉に頼んで他界します。秀吉は秀家を猶子とし、その後、

宇喜多家は羽柴一門として歴戦を重ねることになります。

宇喜多の重臣に官兵衛の親戚がいた

その宇喜多家を支えた重臣に、直家の娘、つまり秀家の姉妹を娶った明石掃部全登という侍

がいたのですが、この人は官兵衛とは従兄弟の子という関係でした。

官兵衛の母は、城持ちであり、近衛家の歌道の師範でもあった明石正風の娘だったということ

は、前にふれました。官兵衛の祖父ということですが、掃部から見ると正風は曾祖父でした。

直家の織田方への寝返りを誘うのに官兵衛が成功したのには、そうした密やかな氏族間を通

してのつながりも、影響があったと考えられます。

もう一点、宇喜多直家と官兵衛の接点を挙げると、直家の父・興家と官兵衛の曾祖父・高政の

墓が、いずれも備前福岡の妙興寺に並んであるということです。

宇喜多直家と官兵衛の関わりは、二世代ほどさかなぼることができるのかもしれません。

宇喜多直家を裏切らせたのは官兵衛の策略?それとも血?

軍師・黒田官兵衛百物語

天正五年(1577)の11月に、羽柴秀吉が織田信長の命を受け、初めて播磨に兵を入れ、

毛利軍との間で備前との堺にある佐用城と上月城を廻って争奪戦を展開した時に、備前

の国主であった宇喜多直家は、毛利方に味方すると言いじょう、病と称して弟の忠家を出

陣させました。

宇喜多直家という人は、謀略・暗殺・裏切りのくり返しで大名にのしあがった人です。

この時の直家の行動は、秀吉軍中から発せられる官兵衛による調略の手に、直家が乗りか

かっているのではないかとの心配を毛利方にさせました。

結局、天正七年(157 9)には、毛利と手を切り、織田方への寝返りを直家は決めます。そし

て、2年後には子の秀家のことを秀吉に頼んで他界します。秀吉は秀家を猶子とし、その後、

宇喜多家は羽柴一門として歴戦を重ねることになります。

宇喜多の重臣に官兵衛の親戚がいた

その宇喜多家を支えた重臣に、直家の娘、つまり秀家の姉妹を娶った明石掃部全登という侍

がいたのですが、この人は官兵衛とは従兄弟の子という関係でした。

官兵衛の母は、城持ちであり、近衛家の歌道の師範でもあった明石正風の娘だったということ

は、前にふれました。官兵衛の祖父ということですが、掃部から見ると正風は曾祖父でした。

直家の織田方への寝返りを誘うのに官兵衛が成功したのには、そうした密やかな氏族間を通

してのつながりも、影響があったと考えられます。

もう一点、宇喜多直家と官兵衛の接点を挙げると、直家の父・興家と官兵衛の曾祖父・高政の

墓が、いずれも備前福岡の妙興寺に並んであるということです。

宇喜多直家と官兵衛の関わりは、二世代ほどさかなぼることができるのかもしれません。

2014年06月28日

海の藻くずとなった官兵衛次男「熊之助」

【軍師・黒田官兵衛百物語41話】

武功に焦り16歳で海の藻くずとなった黒田長政の弟「熊之助」

軍師・黒田官兵衛百物語

官兵衛の子と言えば、関ヶ原の合戦で家康勝利を導いた第一の功労者として

知られる黒田長政ですが、次男に熊之助という男子がいました。子に縁の薄か

った官兵衛夫婦は、後藤又兵衛や、玉松(後の黒田一成)を引き取ったり、妹の

子・松寿などを養子にとって育てていました。

そして、一人っ子だった長政が生まれた十五年後の天正十一年(1583)に二

人目の男の子として熊之助を授かったのでした。

長男・長政の出生から、随分と時をおいての二人目の男の子の誕生ということ

で、官兵衛夫婦はもちろん、黒田一門にとっても希望となりました。ところが、

熊之助について残されている記録と言えば、誕生につづくものとしては、死亡

についての報告のみです。

慶長二年(1597)に慶長の役(第二次朝鮮出兵)が始まり、官兵衛と長政は

朝鮮半島へ渡り軍を進めていました。

この時、16歳だった熊之助は、黒田氏本城の豊前中津城(大分県中津市)で

留守をしていたのですが、思い立って若い家臣を集めて、父と兄の加勢にと

朝鮮にむけて豊前から船を出したのです。

関門海峡から玄界灘へと出ると、そこへ折からの暴風。

熊之助は、ひき連れた家臣らとともに海に呑み込まれ溺死してしまいます。

官兵衛夫婦は、ほとほと子には縁がなかったようです。

続きを読む

武功に焦り16歳で海の藻くずとなった黒田長政の弟「熊之助」

軍師・黒田官兵衛百物語

官兵衛の子と言えば、関ヶ原の合戦で家康勝利を導いた第一の功労者として

知られる黒田長政ですが、次男に熊之助という男子がいました。子に縁の薄か

った官兵衛夫婦は、後藤又兵衛や、玉松(後の黒田一成)を引き取ったり、妹の

子・松寿などを養子にとって育てていました。

そして、一人っ子だった長政が生まれた十五年後の天正十一年(1583)に二

人目の男の子として熊之助を授かったのでした。

長男・長政の出生から、随分と時をおいての二人目の男の子の誕生ということ

で、官兵衛夫婦はもちろん、黒田一門にとっても希望となりました。ところが、

熊之助について残されている記録と言えば、誕生につづくものとしては、死亡

についての報告のみです。

慶長二年(1597)に慶長の役(第二次朝鮮出兵)が始まり、官兵衛と長政は

朝鮮半島へ渡り軍を進めていました。

この時、16歳だった熊之助は、黒田氏本城の豊前中津城(大分県中津市)で

留守をしていたのですが、思い立って若い家臣を集めて、父と兄の加勢にと

朝鮮にむけて豊前から船を出したのです。

関門海峡から玄界灘へと出ると、そこへ折からの暴風。

熊之助は、ひき連れた家臣らとともに海に呑み込まれ溺死してしまいます。

官兵衛夫婦は、ほとほと子には縁がなかったようです。

続きを読む

2014年06月27日

【軍師・黒田官兵衛百物語40話】黒人奴隷を洗ってみた織田信長

【軍師・黒田官兵衛百物語】

前回はヨーロッパの宣教師が見た信長と秀吉の野望を紹介しましたが、今回も宣教師と

6月22日の軍師官兵衛で出てきた黒人のお話です。

アレッサンドロ・ヴァリニャーノという宣教師がおりました。司祭でありイエズス会東インド管

区の巡察師という、イエズス会のアジアにおける布教全体を監督する立場にあった人です。

秀吉の天下において、官兵衛は、伴天連追放令を発令した後に帰国した天正遣欧使節と

会うことを拒絶する秀吉を説いて、使節四人の聚落第での謁見を実現させました。その天

正遣欧使節を発案し、実行したのがアレッサンドロ・ヴァリニャーノでした。

▶宣教師が「お土産」にした黒人奴隷を洗ってみる信長

時計の針を本能寺の変の前年に戻して、天正九年(1581)早春。

ヴァリニャーノは滞在していた豊後府内から海路、織田信長と会うために上洛します。

キリスト教に対して保護政策をとる信長への挨拶という目的があったこの機会に、ヴァリニ

ャーノは黒人奴隷を手みやげにします。

会見は京都・本能寺を場所に選び行われましたが、同年2月にヴァリニャーノの一行が堺

につくと、同道した黒人奴隷のことが町衆のあいだで大変な話題になり、彼が滞在した修

道院に野次馬が密集して、ケガ人が出たとも、フロイスの「日本史」は述べています。

本能寺でこの黒人奴隷をヴァリニャーノから献上された信長は、その肌の黒いことが本物

なのか試すために、目の前で家来らに徹底的に洗わさせたといいいます。

彼を受け取った信長は「弥助」と名前を与え、長男の信忠に仕えさせます。

▶奴隷を人間にして家臣にまで引き揚げた信長と人ではないと言った光秀

そして天正十年(1582)6月2日。明智光秀が信長を本能寺に襲います。二条城の信忠も

攻められますが、弥助は武器をとって明智軍を相手に最後まで戦ったそうです。

最後には生け捕りにされるのですが、「その者は人ではなく、動物だ。罰するに値しない」と

の光秀の一言で釈放されたと言われています。弥助と信長の縁は本能寺で始まり、本能寺

で終わったのでした。その後の彼の消息については、何もわかっていません。

Frco Don・記

あしたにつづく

前回はヨーロッパの宣教師が見た信長と秀吉の野望を紹介しましたが、今回も宣教師と

6月22日の軍師官兵衛で出てきた黒人のお話です。

アレッサンドロ・ヴァリニャーノという宣教師がおりました。司祭でありイエズス会東インド管

区の巡察師という、イエズス会のアジアにおける布教全体を監督する立場にあった人です。

秀吉の天下において、官兵衛は、伴天連追放令を発令した後に帰国した天正遣欧使節と

会うことを拒絶する秀吉を説いて、使節四人の聚落第での謁見を実現させました。その天

正遣欧使節を発案し、実行したのがアレッサンドロ・ヴァリニャーノでした。

▶宣教師が「お土産」にした黒人奴隷を洗ってみる信長

時計の針を本能寺の変の前年に戻して、天正九年(1581)早春。

ヴァリニャーノは滞在していた豊後府内から海路、織田信長と会うために上洛します。

キリスト教に対して保護政策をとる信長への挨拶という目的があったこの機会に、ヴァリニ

ャーノは黒人奴隷を手みやげにします。

会見は京都・本能寺を場所に選び行われましたが、同年2月にヴァリニャーノの一行が堺

につくと、同道した黒人奴隷のことが町衆のあいだで大変な話題になり、彼が滞在した修

道院に野次馬が密集して、ケガ人が出たとも、フロイスの「日本史」は述べています。

本能寺でこの黒人奴隷をヴァリニャーノから献上された信長は、その肌の黒いことが本物

なのか試すために、目の前で家来らに徹底的に洗わさせたといいいます。

彼を受け取った信長は「弥助」と名前を与え、長男の信忠に仕えさせます。

▶奴隷を人間にして家臣にまで引き揚げた信長と人ではないと言った光秀

そして天正十年(1582)6月2日。明智光秀が信長を本能寺に襲います。二条城の信忠も

攻められますが、弥助は武器をとって明智軍を相手に最後まで戦ったそうです。

最後には生け捕りにされるのですが、「その者は人ではなく、動物だ。罰するに値しない」と

の光秀の一言で釈放されたと言われています。弥助と信長の縁は本能寺で始まり、本能寺

で終わったのでした。その後の彼の消息については、何もわかっていません。

Frco Don・記

あしたにつづく

2014年06月25日

ローマ法王、欧州諸候に大陸進攻計画宣言の信長・秀吉

【軍師・黒田官兵衛百物語39話】

官兵衛の主、信長と秀吉の天下は大陸へと広がる

6月22日に放送された大河ドラマ「軍師官兵衛」の26回目では、天正十年(1582)の

新年を迎えた安土城へ拝賀の挨拶に訪れた、羽柴秀吉と官兵衛を相手に、織田信

長が地球儀を示しながら「余は天下布武を成し終えた後には、息子の信忠に、日本

国を譲り宣教師たちが来た道を逆にたどるつもりだ」と語る場面がありました。

本能寺の変で落命することになる直前の、その6月。信長は「毛利を平定し、日本六

十六ヶ国の絶対君主となった暁には、一大艦隊を編成してシナ(中国)を武略で征服

し、諸国を自らの子息たちに分け与える」と語ったと、宣教師ルイス・フロイスが当 時

の日本国内での出来事を書き留めた「日本史」に述べています。

大河ドラマでの信長の台詞は、海外へと目を向ける若々しい夢を語るものになってい

ますが、この「日本史」にある記述を元にしたもので、事実は大陸進攻の意図を述べ

たものでした。

秀吉もまた、信長の死後、天下人としての立場を確かなものにした、天正14年の3月

に大坂城を訪れたイエズス会日本管区副管区長のガスパル・コレリョに対して、

「日本全国を無事安穏に統治したく、それが実現したうえは、この国を弟の美濃殿(羽

柴秀長)に譲り、世は自ら専心し朝鮮とシナを征服することに従事したい」と、語ったと

同じく「日本史」にあります。

イエズス会の宣教師たちは、信長や秀吉の言動を観察し、公式の書簡に書きとめ、

ローマ法王庁へと報告していました。報告は法王を通じて、ヨーロッパ諸候へもうわさ

として広がっていました。

信長も秀吉も、己の意志がヨーロッパを中心とした世界に向けて伝えられることを知っ

て、宣教師たちを前に語っていたのです。二人は、世界の王・諸候に向けて大陸進攻

計画の実行を宣言していたのでした。

軍師・黒田官兵衛百物語

官兵衛の主、信長と秀吉の天下は大陸へと広がる

6月22日に放送された大河ドラマ「軍師官兵衛」の26回目では、天正十年(1582)の

新年を迎えた安土城へ拝賀の挨拶に訪れた、羽柴秀吉と官兵衛を相手に、織田信

長が地球儀を示しながら「余は天下布武を成し終えた後には、息子の信忠に、日本

国を譲り宣教師たちが来た道を逆にたどるつもりだ」と語る場面がありました。

本能寺の変で落命することになる直前の、その6月。信長は「毛利を平定し、日本六

十六ヶ国の絶対君主となった暁には、一大艦隊を編成してシナ(中国)を武略で征服

し、諸国を自らの子息たちに分け与える」と語ったと、宣教師ルイス・フロイスが当 時

の日本国内での出来事を書き留めた「日本史」に述べています。

大河ドラマでの信長の台詞は、海外へと目を向ける若々しい夢を語るものになってい

ますが、この「日本史」にある記述を元にしたもので、事実は大陸進攻の意図を述べ

たものでした。

秀吉もまた、信長の死後、天下人としての立場を確かなものにした、天正14年の3月

に大坂城を訪れたイエズス会日本管区副管区長のガスパル・コレリョに対して、

「日本全国を無事安穏に統治したく、それが実現したうえは、この国を弟の美濃殿(羽

柴秀長)に譲り、世は自ら専心し朝鮮とシナを征服することに従事したい」と、語ったと

同じく「日本史」にあります。

イエズス会の宣教師たちは、信長や秀吉の言動を観察し、公式の書簡に書きとめ、

ローマ法王庁へと報告していました。報告は法王を通じて、ヨーロッパ諸候へもうわさ

として広がっていました。

信長も秀吉も、己の意志がヨーロッパを中心とした世界に向けて伝えられることを知っ

て、宣教師たちを前に語っていたのです。二人は、世界の王・諸候に向けて大陸進攻

計画の実行を宣言していたのでした。

軍師・黒田官兵衛百物語

2014年06月24日

官兵衛の孫は荒木村重のおいっ子に馬術を習っていた!

官兵衛の孫は荒木村重のおいっ子に馬術を習っていた!【軍師・黒田官兵衛百物語38話】

軍師・黒田官兵衛百物語

前回、長政は意外にも乗馬が得意ではなかったと言う話しにつづけて、今日は、官兵衛の

愛馬は凶事をもたらす凶相だったという、江戸時代中期に成立した逸話集「常山紀談」にあ

る話しを紹介します。

●官兵衛はクリスチャンだから迷信を信じない?

ウマは体のあちらこちらに旋毛(つむじ)を見せていることがあるのですが、特に、頭部に旋

毛があるのは凶相だという迷信が古くはありました。官兵衛が乗っていたウマがまさに、そ

れだったのです。

しかし、官兵衛は、そのことについて人から聞かれると、「人間は万物の霊長だという、その

人間の運がウマの毛並みなどに左右されるものではない」と答えていたといいます。

「万物の霊長」という語は、中国の古典「書経」にあるものですが、迷信を気にしない官兵衛

のこうした姿勢は、キリスト教への信仰と関わりがあったものかもしれません。

人間以外の生物に霊性を認めないという、キリスト教の教理を根拠にしたもののように思わ

れます。

●家康がほめた孫の馬術

さて、変って官兵衛の孫・忠之、のちの福岡藩二代は乗馬の名手だったという話しがありま

す。

忠之は、14歳になった元和元年(1615)に、京都で、徳川家康と将軍秀忠に馬術を披露す

るということがありました。

この時、家康は忠之の見事な手綱さばきに感心し、誰に習ったのかと聞きます。

忠之の馬術の師は、信長に対して反旗を翻した際に、官兵衛を有岡城の土牢に幽閉のし

た荒木村重の甥にあたる、荒木十左衛門元満でした。

元満は村重の信長に対する謀反には加担しなかったものの、あおりを喰う形で父親と共に

浪人していたところを、縁があって黒田家に拾われ家臣となっていたのです。

その後、元満は、家康に請われて徳川直臣となります。

忠之を乗馬の名手に育てた技量を家康から買われたわけです。

江戸時代初期。現代などよりも、人材の流通がずっと自由に行われていたようです。

軍師・黒田官兵衛百物語

前回、長政は意外にも乗馬が得意ではなかったと言う話しにつづけて、今日は、官兵衛の

愛馬は凶事をもたらす凶相だったという、江戸時代中期に成立した逸話集「常山紀談」にあ

る話しを紹介します。

●官兵衛はクリスチャンだから迷信を信じない?

ウマは体のあちらこちらに旋毛(つむじ)を見せていることがあるのですが、特に、頭部に旋

毛があるのは凶相だという迷信が古くはありました。官兵衛が乗っていたウマがまさに、そ

れだったのです。

しかし、官兵衛は、そのことについて人から聞かれると、「人間は万物の霊長だという、その

人間の運がウマの毛並みなどに左右されるものではない」と答えていたといいます。

「万物の霊長」という語は、中国の古典「書経」にあるものですが、迷信を気にしない官兵衛

のこうした姿勢は、キリスト教への信仰と関わりがあったものかもしれません。

人間以外の生物に霊性を認めないという、キリスト教の教理を根拠にしたもののように思わ

れます。

●家康がほめた孫の馬術

さて、変って官兵衛の孫・忠之、のちの福岡藩二代は乗馬の名手だったという話しがありま

す。

忠之は、14歳になった元和元年(1615)に、京都で、徳川家康と将軍秀忠に馬術を披露す

るということがありました。

この時、家康は忠之の見事な手綱さばきに感心し、誰に習ったのかと聞きます。

忠之の馬術の師は、信長に対して反旗を翻した際に、官兵衛を有岡城の土牢に幽閉のし

た荒木村重の甥にあたる、荒木十左衛門元満でした。

元満は村重の信長に対する謀反には加担しなかったものの、あおりを喰う形で父親と共に

浪人していたところを、縁があって黒田家に拾われ家臣となっていたのです。

その後、元満は、家康に請われて徳川直臣となります。

忠之を乗馬の名手に育てた技量を家康から買われたわけです。

江戸時代初期。現代などよりも、人材の流通がずっと自由に行われていたようです。

2014年06月23日

官兵衛百物語37「長政、田にウマの足を取られる、の巻」

官兵衛百物語

官兵衛の嫡子・松寿丸が元服し、長政と名を改め黒田長政という勇猛で知られることになる侍が誕生すること

になります。その長政の初陣は天正10年(1582)4月26日。信長が本能寺とともに灰となる一ト月半前のこと

で、15歳の時の話しでした。

同年、織田信長の命を受け羽柴秀吉軍3万は、備中国南東部に侵入し、清水宗治を城主とする高松城を囲み、

よく知られた水攻めへと戦いは展開していきます。高松城の攻囲にかかるまでの秀吉軍は、備中境の毛利方諸

城を落としながら進軍しますが、それら諸城の一つ、冠山城攻略戦が長政の初陣となりました。

初陣を果たして後には、秀吉による朝鮮出兵時に退却してくる小西行長軍を援護し、収容する。苦境に陥った

加藤清正軍に先鋒となって救援に駆けつける。関ヶ原の合戦では、開戦と同時に西軍本営に石田三成陣を急

襲するなど、数々の武勇で知られることになる長政。

ところが、前回でふれたように、どうやら馬術が苦手だったようです。

天正15年(1587)12月のことですが、黒田氏が豊前六郡の領主となった直後に、長政は、鎌倉時代からの豊

前の国人領主・宇都宮氏の当主・宇都宮鎮房に戦を仕掛けます。官兵衛も、重臣達も、この時の出陣には反対

したと伝えられています。

おして長政は2千の兵を従え、鎮房が籠れる豊前の山奥深い谷そのものを郭にしたような城井城を攻めるの

ですが、案の定、不慣れな山岳戦に引き込まれて敗走することになります。

敗走途中、長政は回りを固める家臣達が止めるのを押し切り、ウマの首を返して反撃にかかろうとします。「馬を

引返しかゝり給ひしが、深田に馬を乗り入れ引くどもうてども進退せず」と黒田家譜は、その時のことを語りますが、

長政は、ウマを田に落としてしまい身動きがとれなくなってしまうのです。

結局、家臣のウマに乗り換えて長政はようやく窮地を脱し、ほうほうの体で居城まで戻ることになります。

攻防最中の、ウマの乗り回しでの失態とは、一生の不覚です。家臣にウマの口を取られて諌言されるなどのこと

も、他の戦いの場面として数度見られます。猛将と知られている長政の意外な盲点を伝える話しでした。

官兵衛の嫡子・松寿丸が元服し、長政と名を改め黒田長政という勇猛で知られることになる侍が誕生すること

になります。その長政の初陣は天正10年(1582)4月26日。信長が本能寺とともに灰となる一ト月半前のこと

で、15歳の時の話しでした。

同年、織田信長の命を受け羽柴秀吉軍3万は、備中国南東部に侵入し、清水宗治を城主とする高松城を囲み、

よく知られた水攻めへと戦いは展開していきます。高松城の攻囲にかかるまでの秀吉軍は、備中境の毛利方諸

城を落としながら進軍しますが、それら諸城の一つ、冠山城攻略戦が長政の初陣となりました。

初陣を果たして後には、秀吉による朝鮮出兵時に退却してくる小西行長軍を援護し、収容する。苦境に陥った

加藤清正軍に先鋒となって救援に駆けつける。関ヶ原の合戦では、開戦と同時に西軍本営に石田三成陣を急

襲するなど、数々の武勇で知られることになる長政。

ところが、前回でふれたように、どうやら馬術が苦手だったようです。

天正15年(1587)12月のことですが、黒田氏が豊前六郡の領主となった直後に、長政は、鎌倉時代からの豊

前の国人領主・宇都宮氏の当主・宇都宮鎮房に戦を仕掛けます。官兵衛も、重臣達も、この時の出陣には反対

したと伝えられています。

おして長政は2千の兵を従え、鎮房が籠れる豊前の山奥深い谷そのものを郭にしたような城井城を攻めるの

ですが、案の定、不慣れな山岳戦に引き込まれて敗走することになります。

敗走途中、長政は回りを固める家臣達が止めるのを押し切り、ウマの首を返して反撃にかかろうとします。「馬を

引返しかゝり給ひしが、深田に馬を乗り入れ引くどもうてども進退せず」と黒田家譜は、その時のことを語りますが、

長政は、ウマを田に落としてしまい身動きがとれなくなってしまうのです。

結局、家臣のウマに乗り換えて長政はようやく窮地を脱し、ほうほうの体で居城まで戻ることになります。

攻防最中の、ウマの乗り回しでの失態とは、一生の不覚です。家臣にウマの口を取られて諌言されるなどのこと

も、他の戦いの場面として数度見られます。猛将と知られている長政の意外な盲点を伝える話しでした。

2014年06月22日

【軍師・黒田官兵衛百物語36回】岡田官兵衛の乗る馬の顔に白い斑紋にちょっと待った!

▶▷へえ!戦国時代にはいなかった!

▶▷岡田官兵衛の乗る馬の顔に白い斑紋にちょっと待った!

軍師・黒田官兵衛百物語、全巻はこちら

ウマにも、乗り手に好事をもらす相を持つものと、災厄をもたらす悪相を持つものがいる

らしいのですが、官兵衛はあえて悪相のウマにの乗っていたという話しが「翁草」かなに

か、軍記ものにあったと覚えています。ウマについて述べると、意外に思われますが息子

の長政は戦場で二度も馬にかかわる失敗があり、騎乗が下手だったようです。

▶歴史マニアの岡田准一といえども知らなかった?

悪相のウマの話しと、長政の下手な馬術についての話しは、またの機会に譲りとして今

日は、NHK大河の岡田准一・官兵衛が股がっているウマの話しです。

准一・官兵衛が乗るウマの顔には目元から鼻先に白い線(流星などとその道ではいうの

ですが)が入っています。毎回のオープニングのタイトルバックで、准一・官兵衛は高原

状の台地を流星を顔に班下したウマで駆けています。

実は、これはありえないことで、毎回、気になってしかたありません。

▶小回りのきく在来馬の顔と足に白い斑紋なし

在来馬といわれる、当時の侍が騎乗していた列島のウマには顔面や脚部に白い斑紋が

入ったものはいませんでした。准一・官兵衛が股がっているウマは、多分、サラブレットな

どの軽種とされる種類のウマですが、体高についても当時のウマは軽種馬よりも10セン

チから20センチは低い小柄なものでした。小柄で機敏な動きがとれ、戦場では精悍な

活躍が期待できたのです。

かつて戦陣で侍を背にしていた8種の列島固有のウマが、現在でも全国に8 ヶ所で飼育

あるいは半野生の状態で保護されていますが、いずれも顔や脚への白斑はありません。

ドラマでの話しですから、まあ、いいのですが、ちょっと気になる大河・官兵衛の話しでした。

▶▷岡田官兵衛の乗る馬の顔に白い斑紋にちょっと待った!

軍師・黒田官兵衛百物語、全巻はこちら

ウマにも、乗り手に好事をもらす相を持つものと、災厄をもたらす悪相を持つものがいる

らしいのですが、官兵衛はあえて悪相のウマにの乗っていたという話しが「翁草」かなに

か、軍記ものにあったと覚えています。ウマについて述べると、意外に思われますが息子

の長政は戦場で二度も馬にかかわる失敗があり、騎乗が下手だったようです。

▶歴史マニアの岡田准一といえども知らなかった?

悪相のウマの話しと、長政の下手な馬術についての話しは、またの機会に譲りとして今

日は、NHK大河の岡田准一・官兵衛が股がっているウマの話しです。

准一・官兵衛が乗るウマの顔には目元から鼻先に白い線(流星などとその道ではいうの

ですが)が入っています。毎回のオープニングのタイトルバックで、准一・官兵衛は高原

状の台地を流星を顔に班下したウマで駆けています。

実は、これはありえないことで、毎回、気になってしかたありません。

▶小回りのきく在来馬の顔と足に白い斑紋なし

在来馬といわれる、当時の侍が騎乗していた列島のウマには顔面や脚部に白い斑紋が

入ったものはいませんでした。准一・官兵衛が股がっているウマは、多分、サラブレットな

どの軽種とされる種類のウマですが、体高についても当時のウマは軽種馬よりも10セン

チから20センチは低い小柄なものでした。小柄で機敏な動きがとれ、戦場では精悍な

活躍が期待できたのです。

かつて戦陣で侍を背にしていた8種の列島固有のウマが、現在でも全国に8 ヶ所で飼育

あるいは半野生の状態で保護されていますが、いずれも顔や脚への白斑はありません。

ドラマでの話しですから、まあ、いいのですが、ちょっと気になる大河・官兵衛の話しでした。

2014年02月02日

呆然!大河官兵衛/青山・土器山の合戦

今日の大河官兵衛。またも官兵衛が顔に流星を走らせたウマに騎乗。

欧米の映画でさえ、15世紀や16世紀を舞台にした映画に出て来る王は青毛か白馬に騎乗しているというのにッ!

今日のNHK官兵衛は、どうやら青山の合戦。

官兵衛が陣を敷いた、こちら土器山から望む夢前川をはさんでの青山方面。

欧米の映画でさえ、15世紀や16世紀を舞台にした映画に出て来る王は青毛か白馬に騎乗しているというのにッ!

今日のNHK官兵衛は、どうやら青山の合戦。

官兵衛が陣を敷いた、こちら土器山から望む夢前川をはさんでの青山方面。

2014年02月02日

官兵衛発行の納税証明証のコト/津屋崎・勝浦宛

今日の史料漁りは、こちら。

黒田官兵衛如水が直接見ていた、福岡藩領内津屋崎郷勝浦へ発行した慶長七年分の年貢としての「塩」皆済状。要するに納税証明。代官たる貝原市兵衛と如水の名があります。但し、写しです。

【 勝浦 塩田跡 】福津市勝浦

「如水発行 勝浦浜「塩」皆済状」

福岡県立図書館蔵

「修史余録別集十貝原市兵衛 所収」

勝浦浜慶長七年分塩 皆済者也 慶八 五月廿四日

如水公 御書判 御黒印 貝原市兵衛

2014年01月27日

官兵衛のまたがるウマのはなし

今週の官兵衛ナ、三白流星(足のうち三本に白い班があり、顔には額から鼻先まで白線がある)の軽種馬(サラブレッドなど)に乗ッとった。

嘘はいかん、ウソ、はッ!

あン頃ン侍ノ跨がッとッたタァ、画像の太郎王が跨がッとるごたーとて決まっとった、ト。

先週ナ、官兵衛の頬張ッとった饅頭ノ気になったバッテン、ウマんことになったら、ほっとかん、けんネッ!

嘘はいかん、ウソ、はッ!

あン頃ン侍ノ跨がッとッたタァ、画像の太郎王が跨がッとるごたーとて決まっとった、ト。

先週ナ、官兵衛の頬張ッとった饅頭ノ気になったバッテン、ウマんことになったら、ほっとかん、けんネッ!

2013年11月18日

軍師の軍師たるは黒田官兵衛・竹中半平衛から

※画像/三木城攻で秀吉本陣の付城があった平井山麓の竹中半兵衛墓

呼び名を話題にした序いでに、今日の話しの表題にもあります「軍師」

という如水公の枕言葉ともいえる呼称についてふれます。

静岡大学教授の小和田哲男氏によりますと、軍師には、呪術師型軍師・

軍配型軍師と呼ばれる、陰陽師の系譜を引き、儀式を執り行い戦勝を

祈願したり、出陣の日を占ったりする軍師と、現代の私達が理解する、

参謀・幕僚としての軍師があるとのことです。

時代はのぼって、鎌倉時代の頃の話しですが、現在の博多駅前の住吉

宮の神官三名が、博多へと勢力を延ばして来た、平家政権との対立か

ら、源頼朝が配流されていた伊豆へと、やはり配流されたということ

が、関白や太政大臣を歴任した九条兼実の日記「玉葉」(治承三年

一一七九/五月三日条)に記されています。

〜住吉宮の宮司家は古く三家あったことから、三宮司家の代表が一人

ずつ流されたということだ、と先代の宮司が仰っていましたが〜

この、伊豆へ流された三人の神官のうちの一人、住吉昌助という人の

弟・住吉昌長が筑前から呼ばれ、源頼朝の平家政権打倒にむけた、

最初の武装蜂起となった山木判官邸襲撃の日取りの占いや、出陣前日

の戦勝祈願祭の祭主をおこなったとの話しが東鑑にあります。

加えて、東鑑は「武衛(源頼朝)公、昌長を軍師につけられる」と、

語り、山木判官邸襲撃の際に源頼朝の命で神官である昌長が軍師とし

て従ったことが記されています。

軍師といえば、参謀のことだと当たり前に思っていた私は、出陣の

日を占ったり、戦勝祈願を執り行う、昌長のことを、東鑑はなぜ軍

師としているのだろうと不思議でした。

小和田教授の著作(「黒田如水」小和田哲男/ミネルヴア書房/一頁)

を読み、東鑑は、呪術師型軍師として昌長のことを言っているのだと

気づかされた、謎がとけたというわけです。(その後住吉昌長は、頼

朝が転戦するなか、伊豆権現に一人身を隠していた頼朝の妻・北条政

子の護衛役となる)

現代の私たちが考える、参謀、作戦を企画する人という意味での軍師

は小和田氏の指摘では、如水公ともう一人、美濃の麒麟と呼ばれた竹

中半兵衛重治〜二人を両兵衛などとも言いますが〜織田信長と秀吉の

作戦参謀として如水公と竹中半兵衛が現れてからだということです。

(清田進講演録より抜粋)

呼び名を話題にした序いでに、今日の話しの表題にもあります「軍師」

という如水公の枕言葉ともいえる呼称についてふれます。

静岡大学教授の小和田哲男氏によりますと、軍師には、呪術師型軍師・

軍配型軍師と呼ばれる、陰陽師の系譜を引き、儀式を執り行い戦勝を

祈願したり、出陣の日を占ったりする軍師と、現代の私達が理解する、

参謀・幕僚としての軍師があるとのことです。

時代はのぼって、鎌倉時代の頃の話しですが、現在の博多駅前の住吉

宮の神官三名が、博多へと勢力を延ばして来た、平家政権との対立か

ら、源頼朝が配流されていた伊豆へと、やはり配流されたということ

が、関白や太政大臣を歴任した九条兼実の日記「玉葉」(治承三年

一一七九/五月三日条)に記されています。

〜住吉宮の宮司家は古く三家あったことから、三宮司家の代表が一人

ずつ流されたということだ、と先代の宮司が仰っていましたが〜

この、伊豆へ流された三人の神官のうちの一人、住吉昌助という人の

弟・住吉昌長が筑前から呼ばれ、源頼朝の平家政権打倒にむけた、

最初の武装蜂起となった山木判官邸襲撃の日取りの占いや、出陣前日

の戦勝祈願祭の祭主をおこなったとの話しが東鑑にあります。

加えて、東鑑は「武衛(源頼朝)公、昌長を軍師につけられる」と、

語り、山木判官邸襲撃の際に源頼朝の命で神官である昌長が軍師とし

て従ったことが記されています。

軍師といえば、参謀のことだと当たり前に思っていた私は、出陣の

日を占ったり、戦勝祈願を執り行う、昌長のことを、東鑑はなぜ軍

師としているのだろうと不思議でした。

小和田教授の著作(「黒田如水」小和田哲男/ミネルヴア書房/一頁)

を読み、東鑑は、呪術師型軍師として昌長のことを言っているのだと

気づかされた、謎がとけたというわけです。(その後住吉昌長は、頼

朝が転戦するなか、伊豆権現に一人身を隠していた頼朝の妻・北条政

子の護衛役となる)

現代の私たちが考える、参謀、作戦を企画する人という意味での軍師

は小和田氏の指摘では、如水公ともう一人、美濃の麒麟と呼ばれた竹

中半兵衛重治〜二人を両兵衛などとも言いますが〜織田信長と秀吉の

作戦参謀として如水公と竹中半兵衛が現れてからだということです。

(清田進講演録より抜粋)

2013年09月08日

黒田官兵衛・長政父子、福岡入府の経緯・いきさつ

▶▷黒田官兵衛・長政父子、福岡入府経緯

※画像は伝官兵衛使用の合子形兜

(ごうすなりかぶと)

天正14年の島津征討で活躍した黒田官兵衛

は、恩賞として豊後中津藩12万石(18万

石とも)を秀吉から拝領します。翌年の15

年5月に秀吉自らの九州下向、島津氏が薩摩

まで押し戻されることで、この島津征討戦は

終結をみます。

秀吉は、その際、薩摩からの凱旋途上に、博多箱崎浜の筥崎宮に陣を張り、6月

の間、約20日を過ごします。

この間、秀吉軍として九州に集結していた諸大名の兵、約18万が博多を取り巻

く浜に溢れていたといいます。

20日の滞在の間、秀吉は千利休などの世を代表する茶人達や、当代随一の歌人

といわれた細川幽斎を丹後からを博多に呼び寄せるなどして、毎日のように茶会

や歌会を設ける一方、官兵衛に命じて、戦乱で荒廃した博多の町の復興事業を進

めます。

余談ですが、この時に行われた、秀吉が食べることになる、或る茶会の茶菓子を

用意した菓子屋(当時、菓子屋があったという話し自体、歴史的には誤りなので

すが)はどこであったかという論争が、現代の博多の菓子屋のなかであります。

さて、その後の関ヶ原の合戦の末、官兵衛の息子・黒田長政が筑前福岡藩52万

石を拝領することになるのですが、この時は、そうしたことになる、その後の筑

前博多との縁について予想もせずに復興事業に官兵衛は尽力したと思われます。

時代は、秀吉による小田原北条氏攻略、朝鮮出兵(博多は重要な兵站基地の役割

を担いました)、秀吉の死、関ヶ原の合戦後の徳川政権の成立と、進みます。

関ヶ原合戦後、先きにふれたように官兵衛の息子・長政は筑前52万石を拝領し

ます。黒田氏は豊前中津12万石から、3倍の加増を受け、大大名となったわけ

です。この加増は、わずか一日で東軍・徳川方勝利という形で雌雄を決すること

になる関ヶ原の合戦での、最大の功労者は黒田長政だとの家康の評価によるもの

です。

一方、関ヶ原合戦時の父・官兵衛は九州にあって、豊前中津を進発、北部九州を

回り、肥後、薩摩へと西軍・石田方に付いた諸大名の本拠を襲い、九州のほぼ全

域を制圧するという働きを行っています。官兵衛の、この動きについては、息子

・長政の家康への忠誠一方の動きとは異なる存念があってのことともされていま

す。

52万五石の大名としての筑前入府時、官兵衛は既に隠居し如水と言う法号を名

乗っていたことから、黒田氏では官兵衛を藩祖と呼び、長政が初代藩主となった

のでした。

軍師黒田官兵衛を学んで語る Facebook 趣味活講座

福岡市教育委員会/NHK福岡放送局後援

http://www.city.fukuoka.lg.jp/events/evt40083.html

※画像は伝官兵衛使用の合子形兜

(ごうすなりかぶと)

天正14年の島津征討で活躍した黒田官兵衛

は、恩賞として豊後中津藩12万石(18万

石とも)を秀吉から拝領します。翌年の15

年5月に秀吉自らの九州下向、島津氏が薩摩

まで押し戻されることで、この島津征討戦は

終結をみます。

秀吉は、その際、薩摩からの凱旋途上に、博多箱崎浜の筥崎宮に陣を張り、6月

の間、約20日を過ごします。

この間、秀吉軍として九州に集結していた諸大名の兵、約18万が博多を取り巻

く浜に溢れていたといいます。

20日の滞在の間、秀吉は千利休などの世を代表する茶人達や、当代随一の歌人

といわれた細川幽斎を丹後からを博多に呼び寄せるなどして、毎日のように茶会

や歌会を設ける一方、官兵衛に命じて、戦乱で荒廃した博多の町の復興事業を進

めます。

余談ですが、この時に行われた、秀吉が食べることになる、或る茶会の茶菓子を

用意した菓子屋(当時、菓子屋があったという話し自体、歴史的には誤りなので

すが)はどこであったかという論争が、現代の博多の菓子屋のなかであります。

さて、その後の関ヶ原の合戦の末、官兵衛の息子・黒田長政が筑前福岡藩52万

石を拝領することになるのですが、この時は、そうしたことになる、その後の筑

前博多との縁について予想もせずに復興事業に官兵衛は尽力したと思われます。

時代は、秀吉による小田原北条氏攻略、朝鮮出兵(博多は重要な兵站基地の役割

を担いました)、秀吉の死、関ヶ原の合戦後の徳川政権の成立と、進みます。

関ヶ原合戦後、先きにふれたように官兵衛の息子・長政は筑前52万石を拝領し

ます。黒田氏は豊前中津12万石から、3倍の加増を受け、大大名となったわけ

です。この加増は、わずか一日で東軍・徳川方勝利という形で雌雄を決すること

になる関ヶ原の合戦での、最大の功労者は黒田長政だとの家康の評価によるもの

です。

一方、関ヶ原合戦時の父・官兵衛は九州にあって、豊前中津を進発、北部九州を

回り、肥後、薩摩へと西軍・石田方に付いた諸大名の本拠を襲い、九州のほぼ全

域を制圧するという働きを行っています。官兵衛の、この動きについては、息子

・長政の家康への忠誠一方の動きとは異なる存念があってのことともされていま

す。

52万五石の大名としての筑前入府時、官兵衛は既に隠居し如水と言う法号を名

乗っていたことから、黒田氏では官兵衛を藩祖と呼び、長政が初代藩主となった

のでした。

軍師黒田官兵衛を学んで語る Facebook 趣味活講座

福岡市教育委員会/NHK福岡放送局後援

http://www.city.fukuoka.lg.jp/events/evt40083.html