2023年10月25日

紅葉の大濠日本庭園で教室「黒田官兵衛と千利休」と利休の菓子ふの焼茶会

大濠公園中之島を歩き、かつての鳥飼潟・千賀浦古跡に設られていた、黒田家鳥飼茶屋からの風景と同じ角度で福岡城を観ながら大濠公園日本庭園へ。一面に紅葉の露地を観せる広間で黒田官兵衛と千利休の交流をテーマにした教室・講演と、江戸時代の菓子製法書「御前菓子秘伝抄」につたわる製法で復元した利休が好んだ菓子「ふの焼き」で煎茶の会(茶葉・白折)、、

大濠日本庭園広間からの紅葉

日時 :令和5年12月8日(金)13:00〜17:00

会場 :大濠公園と大濠公園日本庭園

集合 :13:00 地下鉄大濠公園駅5番出口

参加費:¥5,000-(当日・一日保険等含む)

問い合わせ・申し込み /那国王の教室

Tel. 090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

・当日予定詳細

13:00地下鉄大濠公園駅5番出口集合(潮見櫓再建予地)→大濠公園中之島→13:40:大濠公園日本庭園・講演.教室「黒田官兵衛と千利休」・15:00:利休「ふの焼き」煎茶会

利休添え状がある密庵咸傑墨跡のための床をもつ、官兵衛菩提所・大徳寺龍光院の密庵席

後援:福岡市

福岡市政だよりweb版案内ページ

大濠日本庭園広間からの紅葉

日時 :令和5年12月8日(金)13:00〜17:00

会場 :大濠公園と大濠公園日本庭園

集合 :13:00 地下鉄大濠公園駅5番出口

参加費:¥5,000-(当日・一日保険等含む)

問い合わせ・申し込み /那国王の教室

Tel. 090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

・当日予定詳細

13:00地下鉄大濠公園駅5番出口集合(潮見櫓再建予地)→大濠公園中之島→13:40:大濠公園日本庭園・講演.教室「黒田官兵衛と千利休」・15:00:利休「ふの焼き」煎茶会

利休添え状がある密庵咸傑墨跡のための床をもつ、官兵衛菩提所・大徳寺龍光院の密庵席

後援:福岡市

福岡市政だよりweb版案内ページ

2023年10月25日

#住吉能楽殿を学ぶ、体験する・横田昌和宮司が語る

〜第一回住吉能楽殿講座〜主催.監修「那国王の教室」/後援.福岡市

宮中能楽場能舞台を真似たとされ、舞台下に音響のための瓶がすえられるなど、古来の装置をつたえる

全国唯一の能舞台体験。

第一部:講演「能楽殿を学ぶ」住吉神社宮司 横田昌和氏

第二部:〜能舞殿体験〜 橋掛から本舞台へと上がり能楽殿を体感。神職の龍笛演奏により音の響きを聴き比べる等

※第二部の能楽殿体験へご参加の方は必ず白足袋をご用意ください

日時 :令和5年12月2日(土)13:00〜16:00

集合 :住吉神社能楽殿

参加費:¥3,000-(当日)

参加費は全額、住吉神社能楽殿運営基金となります

問い合わせ・申し込み 那国王の教室

Tel. 090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

参照:福岡市政だよりweb版ページ

宮中能楽場能舞台を真似たとされ、舞台下に音響のための瓶がすえられるなど、古来の装置をつたえる

全国唯一の能舞台体験。

第一部:講演「能楽殿を学ぶ」住吉神社宮司 横田昌和氏

第二部:〜能舞殿体験〜 橋掛から本舞台へと上がり能楽殿を体感。神職の龍笛演奏により音の響きを聴き比べる等

※第二部の能楽殿体験へご参加の方は必ず白足袋をご用意ください

日時 :令和5年12月2日(土)13:00〜16:00

集合 :住吉神社能楽殿

参加費:¥3,000-(当日)

参加費は全額、住吉神社能楽殿運営基金となります

問い合わせ・申し込み 那国王の教室

Tel. 090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

参照:福岡市政だよりweb版ページ

2023年10月19日

#051111住吉神社能楽殿見学&教室宗像沖ノ島藩兵在番と住吉神社

音響のための瓶が舞台下に埋まる、貴賓席が設置されるなど、能舞台として全国的にも貴重な文化財である、改修をおえた住吉神社能楽殿を見学。見学後には能楽殿を教室に、福岡藩士・柴田千里「元治元年沖ノ島渡島記」をテキストに使い、宗像沖ノ島在番藩兵選抜についての占いに住吉神社神官が携わっていたことについての話。

画/名嘉睦稔「海神妃」

日時 :令和5年11月11日(土)13:00〜17:00

集合 :13:00 住吉神社能楽殿

参加費:¥3,500-(当日)

福岡市政だより 情報BOX 9月15日号 案内記事

画/名嘉睦稔「海神妃」

日時 :令和5年11月11日(土)13:00〜17:00

集合 :13:00 住吉神社能楽殿

参加費:¥3,500-(当日)

福岡市政だより 情報BOX 9月15日号 案内記事

2023年10月19日

令和5年10月15日香椎宮秋季大祭「流鏑馬神事」

正午・境内外.桜並木の流鏑馬馬場完成

流鏑馬人馬三騎そろい、弁財天社を左手に勅使道へ並足で、、

勅使道からニノ鳥居左袖たまりへ、、

たまりでお汐井をうけ、神馬ともに潔める、、

騎手拝殿へ、、

騎手、昇殿の上、玉串奉奠、、

綾杉にかかる日神、、

騎馬、本殿下になおり祝詞奉上、、

綾杉三巡

馬場を潔める、、

馬に馬場を見せる、、

三騎三走・九射、神威を射掛ける、、

2023年10月18日

歴史遠足:下照姫社〜綱敷社:講演「慶長5年筑前入部の長政と二代忠之の神社分祠・遷座・創建のワケ」

令和五年10月14日(土)博多区役所1F集合

【博多南堀(房州堀)界隈】

→まずは、博多署駐車場横・藤田公園北口で辻説法

博多署から祇園町交差点、そして御笠川へと通る博多南堀(房州堀)。博多の南の守りとして黒田長政が整備。通りの北むかい、万行寺の塀の下にのぞく石垣は博多南堀の痕跡だという。堀をわたり南から博多へ入る関門は二ヶ所。西側、現在の福岡商工会議所ビル辺りに「矢倉門」。若八幡宮辺りに「辻堂口」があった。黒田孝高が招いた鷹匠が住んだという鷹匠町跡でもあったり、この辺りについては、しゃべりだすと忙しい。博多千年門は復元辻堂口門だそう、、、

【下照姫神社】→江戸時代「吉聖女社」とよばれた下照姫神社は、筑前入部後、黒田長政が博多津中南西部に瓦町を建て、入植する黒田系商人の産土神として、博多郊外から遷座させたよし。博多南堀が那珂川につながる角地という博多津中の守りの要衝へ坐しまされる。住吉神社境外末社で、祭神は下照姫(大国主・宗像タギツ姫の子)・玉津島神(衣通姫・允恭天皇妃)・味耜高彦根(下照姫兄)。

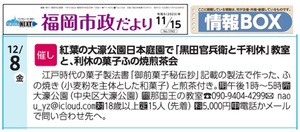

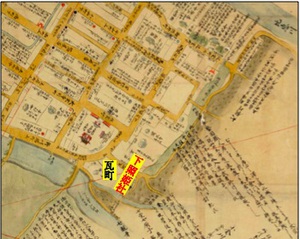

「福岡城下町・博多・近隣古図」19C初頭・九州大学蔵より一部/長政新建設の瓦町。その南、那珂川と博多南堀結節点に鎮座する下照姫神社

下照姫神社境内。裏は貝原益軒のご子孫のお宅

【旧福岡県公会堂・貴賓館】

→明治45年1912.3月、亡命中の孫文が演説をおこなった旧福岡県公会堂・貴賓館。その、ちょうど一年前、明治44年1911.3月25日、同館裏手の松浦病院の一室で青木繁は、闘病生活の末、短い人生を閉じるのでした

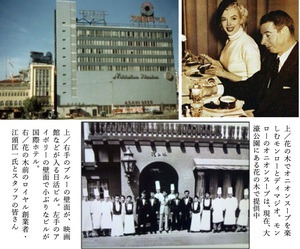

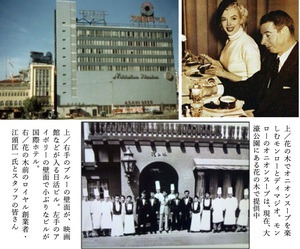

【マリリンモンローと国際ホテルとロイヤル花の木】

→公会堂から中洲方面を振り返ると、この日の講演会場、アクア博多ビルが。かつての日活ビルで、その左隣の国際ホテルに、昭和29年1954.2月、世界一周新婚旅行中のマリリン・モンロー・ジョー・ディマジオ夫妻が宿泊。モーニングは、明治通りをわたり、現在のエクセルホテル博多東急の位置にあったレストランロイヤル1号店「花の木」で。モンローは、毎朝、お気に入りのオニオンスープでご機嫌だったそう。ふたりは二泊三日を福岡で過ごしたらしい。

振り返ればアクア博多ビル。C会議室が講演会場

【福岡城東取入口・升形門.高石垣.水鏡天満宮.勝立寺】

→アクロス薬院新川沿い遊歩道脇に残される石垣は、現在の橋口、西中島橋を福岡側にわるところに築かれた、櫓をのせる東取入口・升形門を中心にH3メートルの塀をのせたH8メートルの高石垣の跡。南は福岡城から伸びてきた外堀が薬院新川へつながる現在の国体道路あたり。北は、薬院新川が那珂川に合流して博多湾まで。升形門の背後には水鏡天満宮と勝立寺の境内が囲むのです。それは、一群の要塞をみるよう。

アクロス下、高石垣跡、、

奥村玉蘭・筑前名所図会「水鏡天神」(水鏡天満宮)/手前にみえる本殿の奥に升形門を形成する豪壮な石垣がスケッチされております、る。

古写真/中洲側からみた東取入口・升形門・西中島橋と高石垣。現在は赤煉瓦館がみえております

天神ビックバンで水鏡天満宮は薬院新川・那珂川合流点沿いに2030年以降、ご遷座予定

【福岡藩精錬所跡碑】

→現在は歓楽街の真ん中。当時は未開発の中洲に、現在でいえば理化学研究所に例えられる福岡藩精錬所が建設され、産業振興のための研究が行われるのです

【中洲国広稲荷】

→産業振興の一環で福岡藩が、未開地の中洲を歓楽の場として開発をはじめると、氏神として国広稲荷社が創建

そして、社殿は、ビルの谷間、、

【鏡天満宮】

→お稲荷さんの谷をぬけて、博多川をわたると、リバレイン横の鏡天満宮。菅原道真が、左遷の長旅の末の舟掛かりの地・博多の浜辺でやつれた顔を写したという鏡が御神体

【綱敷天満宮】

→綱場町に鎮座する綱敷天満宮。中世、大陸系貿易商は綱首とよばれたのです。綱敷天満宮鎮座の町・綱場の「綱」は綱首からくるもので、綱場は、綱首の場をいうのだという説があるわけです、、

参加者の大穂さん。拝殿前で能菅奉納

歴史遠足:レジュメ

→さて、いそいそと、講演会場のアクア博多ビルへ、、

講演「慶長5年筑前入部の長政と二代忠之の神社分祠・遷座・創建」レジュメ

【博多南堀(房州堀)界隈】

→まずは、博多署駐車場横・藤田公園北口で辻説法

博多署から祇園町交差点、そして御笠川へと通る博多南堀(房州堀)。博多の南の守りとして黒田長政が整備。通りの北むかい、万行寺の塀の下にのぞく石垣は博多南堀の痕跡だという。堀をわたり南から博多へ入る関門は二ヶ所。西側、現在の福岡商工会議所ビル辺りに「矢倉門」。若八幡宮辺りに「辻堂口」があった。黒田孝高が招いた鷹匠が住んだという鷹匠町跡でもあったり、この辺りについては、しゃべりだすと忙しい。博多千年門は復元辻堂口門だそう、、、

【下照姫神社】→江戸時代「吉聖女社」とよばれた下照姫神社は、筑前入部後、黒田長政が博多津中南西部に瓦町を建て、入植する黒田系商人の産土神として、博多郊外から遷座させたよし。博多南堀が那珂川につながる角地という博多津中の守りの要衝へ坐しまされる。住吉神社境外末社で、祭神は下照姫(大国主・宗像タギツ姫の子)・玉津島神(衣通姫・允恭天皇妃)・味耜高彦根(下照姫兄)。

「福岡城下町・博多・近隣古図」19C初頭・九州大学蔵より一部/長政新建設の瓦町。その南、那珂川と博多南堀結節点に鎮座する下照姫神社

下照姫神社境内。裏は貝原益軒のご子孫のお宅

【旧福岡県公会堂・貴賓館】

→明治45年1912.3月、亡命中の孫文が演説をおこなった旧福岡県公会堂・貴賓館。その、ちょうど一年前、明治44年1911.3月25日、同館裏手の松浦病院の一室で青木繁は、闘病生活の末、短い人生を閉じるのでした

【マリリンモンローと国際ホテルとロイヤル花の木】

→公会堂から中洲方面を振り返ると、この日の講演会場、アクア博多ビルが。かつての日活ビルで、その左隣の国際ホテルに、昭和29年1954.2月、世界一周新婚旅行中のマリリン・モンロー・ジョー・ディマジオ夫妻が宿泊。モーニングは、明治通りをわたり、現在のエクセルホテル博多東急の位置にあったレストランロイヤル1号店「花の木」で。モンローは、毎朝、お気に入りのオニオンスープでご機嫌だったそう。ふたりは二泊三日を福岡で過ごしたらしい。

振り返ればアクア博多ビル。C会議室が講演会場

【福岡城東取入口・升形門.高石垣.水鏡天満宮.勝立寺】

→アクロス薬院新川沿い遊歩道脇に残される石垣は、現在の橋口、西中島橋を福岡側にわるところに築かれた、櫓をのせる東取入口・升形門を中心にH3メートルの塀をのせたH8メートルの高石垣の跡。南は福岡城から伸びてきた外堀が薬院新川へつながる現在の国体道路あたり。北は、薬院新川が那珂川に合流して博多湾まで。升形門の背後には水鏡天満宮と勝立寺の境内が囲むのです。それは、一群の要塞をみるよう。

アクロス下、高石垣跡、、

奥村玉蘭・筑前名所図会「水鏡天神」(水鏡天満宮)/手前にみえる本殿の奥に升形門を形成する豪壮な石垣がスケッチされております、る。

古写真/中洲側からみた東取入口・升形門・西中島橋と高石垣。現在は赤煉瓦館がみえております

天神ビックバンで水鏡天満宮は薬院新川・那珂川合流点沿いに2030年以降、ご遷座予定

【福岡藩精錬所跡碑】

→現在は歓楽街の真ん中。当時は未開発の中洲に、現在でいえば理化学研究所に例えられる福岡藩精錬所が建設され、産業振興のための研究が行われるのです

【中洲国広稲荷】

→産業振興の一環で福岡藩が、未開地の中洲を歓楽の場として開発をはじめると、氏神として国広稲荷社が創建

そして、社殿は、ビルの谷間、、

【鏡天満宮】

→お稲荷さんの谷をぬけて、博多川をわたると、リバレイン横の鏡天満宮。菅原道真が、左遷の長旅の末の舟掛かりの地・博多の浜辺でやつれた顔を写したという鏡が御神体

【綱敷天満宮】

→綱場町に鎮座する綱敷天満宮。中世、大陸系貿易商は綱首とよばれたのです。綱敷天満宮鎮座の町・綱場の「綱」は綱首からくるもので、綱場は、綱首の場をいうのだという説があるわけです、、

参加者の大穂さん。拝殿前で能菅奉納

歴史遠足:レジュメ

→さて、いそいそと、講演会場のアクア博多ビルへ、、

講演「慶長5年筑前入部の長政と二代忠之の神社分祠・遷座・創建」レジュメ

2023年10月18日

那国王の教室・歴史遠足コース・講演レジュメ集051018

060302ウメの福岡城歴史遠足と教室「福岡城命名3つの異説」

大濠公園ボートハウス横集合→三の丸広場西側・福岡城内郭西側、大濠汀土手跡→伝潮見櫓・下ノ橋御門→松の木坂御門跡・梅園→本丸表御門跡→祈念櫓跡→小中天守台跡→武具櫓跡→鉄物櫓・追廻橋跡:>歴史遠足レジュメ→講演・福岡市美術館「福岡城命名三つの異説」レジュメ

051014「慶長5年筑前入部の長政と二代忠之の神社分祠・遷座・創建のワケ」

歴史遠足コース:博多区役所1F集合→下照姫神社→旧福岡県公会堂→水鏡天満宮→福岡藩精錬場跡碑→中洲国広稲荷→鏡天神→綱敷天神:歴史遠足レジュメ→講演 アクア博多ビル:講演レジュメ

050422「黒田孝高.長政のキリスト教と徳川家康」

歴史遠足コース:勝立寺山門集合→水鏡天神→升形門石垣跡→福岡県公会堂→福岡藩精錬場跡碑→中洲国広稲荷→鏡天神→綱敷天神→神屋宗湛屋敷跡・豊国神社→島井宗室屋敷跡→石堂口跡→崇福寺・黒田墓所:歴史遠足レジュメ→講演 千代公民館:講演レジュメ

050616「黒田孝高.長政.忠之の中津・福岡天守と徳川家康」

歴史遠足コース:福岡城下之橋御門集合→松の木坂御門跡→本丸裏御門→武具櫓跡→中天守・小天守台→鉄御門跡→天守台→多聞櫓→追廻門跡:歴史遠足レジュメ→講演 福岡市美術館レクチャールーム:講演レジュメ

050503「黑田孝高.関ケ原.一合戦仕るべし書状と徳川家康

歴史遠足コース:三の丸 上の橋.上の橋御門集合→二の丸入り口→東表御門・炭櫓・革櫓→本丸御殿→天守台→武具櫓→鉄櫓→追廻門→追廻橋:歴史遠足レジュメ→講演 福岡市美術館レクチャールーム: 講演レジュメ

050929香椎神宮駅〜香椎浜御島例祭・街歩き.旅人の足跡も

歴史遠足コース:JR香椎神宮駅→御飯ノ山城跡・二神神社跡→不老水・御飯水→報恩寺→古宮跡→香椎宮浜鳥居→香椎宮本殿→香椎宮・綾杉→香椎宮境内末社・早辻神社→香椎宮標石→貞明皇后行啓碑→香椎潟三首・万葉歌碑→頓宮→香椎宮境外末社・浜男神社→香椎宮境外末社・御島神社例祭:歴史遠足レジュメ

040326「歴史とサクラの多々良川カヤックトレイル」

トレイル航路:名島海岸・名島城跡下→多々良川河口→国道3号多々良橋→JR博多臨港線架橋→西鉄新宮線名島架橋→JR鹿児島線名島架橋→宇美川合流点→多々良河畔公園: トレイルレジュメ

040330「サクラの福岡城内歩き講座&花の木ランチ

「大濠の官兵衛茶屋」.おまけ「Yuoは何しに福岡へ.リンドバーク.アインシュタイン .モンロー」歴史遠足コース:福岡城追廻橋集合→武具櫓→鉄御門→松の木坂御門→講演 ロイヤル花の木 :歴史遠足レジュメおまけ:講演レジュメ

040415志賀海神社・山誉種蒔漁猟祭参列と綿津見三座巡拝

歴史遠足コース:渡船志賀島桟橋集合→禊ノ瀬→山誉種蒔漁猟祭参列→勝馬舞能浜・表津宮・仲津宮巡拝、沖津宮遥拝:歴史遠足レジュメ→国民休暇村志賀島・講演.食事:講演レジュメ

040511源頼朝と聖福寺と住吉神社と栄西と住吉小大夫昌長

歴史遠足コース:聖福寺山門集合→冷泉小学校・中世泊護岸跡出土地→櫛田神社南門→房州堀跡→下照姫神社→講演 住吉神社:講演レジュメ

JR香椎線・志賀島渡船を乗り継ぎ、宇美.香椎.志賀海、月次三社詣

歴史遠足コース:jr香椎駅集合→jr宇美→宇美八幡奥宮・御胞衣ヶ浦・宇美八幡宮→jr宇美→jr香椎神宮前→香椎宮→jr香椎→jr西戸崎→市営渡船西戸崎→市営渡船志賀島→志賀海神社:歴史遠足レジュメ

040910「香椎宮と大伴旅人」

歴史遠足コース:香椎宮一の鳥居集合→境内・綾杉前で「大宰権帥の簪」について説明(講演レジュメ参照)→境内末社・筑紫大伴氏神・早辻神社→貞明皇后行啓記念碑→香椎潟 万葉歌碑→浜男神社→香椎浜イオン・昼食→講演 香椎浜イオンホール:講演レジュメ

050326茶道南方流南坊会教授会「箱崎の利休と城戶知正・清種」

歴史遠足コース:九州大学病院東口集合・「利休釜掛けの松碑」→十六宵遺跡鏡井阿→称名寺・大仏台座→恵光院・利休点茶跡 燈篭堂→筥崎宮・利休寄進燈篭:歴史遠足レジュメ→講演 福岡県立図書館研修室:講演レジュメ

050328「古絵図・古地図で見る長政の福岡・博多惣構」

歴史遠足コース:福岡城追廻橋集合→追廻門→多聞櫓南櫓下→武具櫓→鉄御門→天守台→松の木坂御門:歴史遠足レジュメ→ 講演 福岡市美術館ミュージアムホール:講演レジュメ

『伝黑田如水寿像模本』賛

慶⻑七年壬刁(寅)十月十一日・京都大学総合博物館蔵

大濠公園ボートハウス横集合→三の丸広場西側・福岡城内郭西側、大濠汀土手跡→伝潮見櫓・下ノ橋御門→松の木坂御門跡・梅園→本丸表御門跡→祈念櫓跡→小中天守台跡→武具櫓跡→鉄物櫓・追廻橋跡:>歴史遠足レジュメ→講演・福岡市美術館「福岡城命名三つの異説」レジュメ

051014「慶長5年筑前入部の長政と二代忠之の神社分祠・遷座・創建のワケ」

歴史遠足コース:博多区役所1F集合→下照姫神社→旧福岡県公会堂→水鏡天満宮→福岡藩精錬場跡碑→中洲国広稲荷→鏡天神→綱敷天神:歴史遠足レジュメ→講演 アクア博多ビル:講演レジュメ

050422「黒田孝高.長政のキリスト教と徳川家康」

歴史遠足コース:勝立寺山門集合→水鏡天神→升形門石垣跡→福岡県公会堂→福岡藩精錬場跡碑→中洲国広稲荷→鏡天神→綱敷天神→神屋宗湛屋敷跡・豊国神社→島井宗室屋敷跡→石堂口跡→崇福寺・黒田墓所:歴史遠足レジュメ→講演 千代公民館:講演レジュメ

050616「黒田孝高.長政.忠之の中津・福岡天守と徳川家康」

歴史遠足コース:福岡城下之橋御門集合→松の木坂御門跡→本丸裏御門→武具櫓跡→中天守・小天守台→鉄御門跡→天守台→多聞櫓→追廻門跡:歴史遠足レジュメ→講演 福岡市美術館レクチャールーム:講演レジュメ

050503「黑田孝高.関ケ原.一合戦仕るべし書状と徳川家康

歴史遠足コース:三の丸 上の橋.上の橋御門集合→二の丸入り口→東表御門・炭櫓・革櫓→本丸御殿→天守台→武具櫓→鉄櫓→追廻門→追廻橋:歴史遠足レジュメ→講演 福岡市美術館レクチャールーム: 講演レジュメ

050929香椎神宮駅〜香椎浜御島例祭・街歩き.旅人の足跡も

歴史遠足コース:JR香椎神宮駅→御飯ノ山城跡・二神神社跡→不老水・御飯水→報恩寺→古宮跡→香椎宮浜鳥居→香椎宮本殿→香椎宮・綾杉→香椎宮境内末社・早辻神社→香椎宮標石→貞明皇后行啓碑→香椎潟三首・万葉歌碑→頓宮→香椎宮境外末社・浜男神社→香椎宮境外末社・御島神社例祭:歴史遠足レジュメ

040326「歴史とサクラの多々良川カヤックトレイル」

トレイル航路:名島海岸・名島城跡下→多々良川河口→国道3号多々良橋→JR博多臨港線架橋→西鉄新宮線名島架橋→JR鹿児島線名島架橋→宇美川合流点→多々良河畔公園: トレイルレジュメ

040330「サクラの福岡城内歩き講座&花の木ランチ

「大濠の官兵衛茶屋」.おまけ「Yuoは何しに福岡へ.リンドバーク.アインシュタイン .モンロー」歴史遠足コース:福岡城追廻橋集合→武具櫓→鉄御門→松の木坂御門→講演 ロイヤル花の木 :歴史遠足レジュメおまけ:講演レジュメ

040415志賀海神社・山誉種蒔漁猟祭参列と綿津見三座巡拝

歴史遠足コース:渡船志賀島桟橋集合→禊ノ瀬→山誉種蒔漁猟祭参列→勝馬舞能浜・表津宮・仲津宮巡拝、沖津宮遥拝:歴史遠足レジュメ→国民休暇村志賀島・講演.食事:講演レジュメ

040511源頼朝と聖福寺と住吉神社と栄西と住吉小大夫昌長

歴史遠足コース:聖福寺山門集合→冷泉小学校・中世泊護岸跡出土地→櫛田神社南門→房州堀跡→下照姫神社→講演 住吉神社:講演レジュメ

JR香椎線・志賀島渡船を乗り継ぎ、宇美.香椎.志賀海、月次三社詣

歴史遠足コース:jr香椎駅集合→jr宇美→宇美八幡奥宮・御胞衣ヶ浦・宇美八幡宮→jr宇美→jr香椎神宮前→香椎宮→jr香椎→jr西戸崎→市営渡船西戸崎→市営渡船志賀島→志賀海神社:歴史遠足レジュメ

040910「香椎宮と大伴旅人」

歴史遠足コース:香椎宮一の鳥居集合→境内・綾杉前で「大宰権帥の簪」について説明(講演レジュメ参照)→境内末社・筑紫大伴氏神・早辻神社→貞明皇后行啓記念碑→香椎潟 万葉歌碑→浜男神社→香椎浜イオン・昼食→講演 香椎浜イオンホール:講演レジュメ

050326茶道南方流南坊会教授会「箱崎の利休と城戶知正・清種」

歴史遠足コース:九州大学病院東口集合・「利休釜掛けの松碑」→十六宵遺跡鏡井阿→称名寺・大仏台座→恵光院・利休点茶跡 燈篭堂→筥崎宮・利休寄進燈篭:歴史遠足レジュメ→講演 福岡県立図書館研修室:講演レジュメ

050328「古絵図・古地図で見る長政の福岡・博多惣構」

歴史遠足コース:福岡城追廻橋集合→追廻門→多聞櫓南櫓下→武具櫓→鉄御門→天守台→松の木坂御門:歴史遠足レジュメ→ 講演 福岡市美術館ミュージアムホール:講演レジュメ

『伝黑田如水寿像模本』賛

慶⻑七年壬刁(寅)十月十一日・京都大学総合博物館蔵

2023年10月17日

講演「慶長5年筑前入部の長政と二代忠之の神社分祠・遷座・創建のワケ」縮刷版

令和5年9月29日(土)於:アクア博多ビルC会議

産土として、防衛施設として、徳川幕政への忖度としての神社

【下照姫神社・吉聖女社】

下照姫神社は江戸時代、吉聖女社とよばれた。主祭神は下照姫(大国主命・多岐都姫の子)。相殿には、玉津島明神(衣通姫.允恭天皇子)・味耜高彦根(下照姫兄)。

博多南西部に新たに建設された「瓦町」に入植することになる黒田系商人の産土神。また博多南堀(房州堀)の整備、御笠川左岸への寺院の配置(下図参照)に合わせて、那珂川が交わる南西角地への守り、藩兵駐屯空間として、黒田長政は同社を遷座させたと考えられる。長政による遷座の以前、吉聖女社旧鎮座地「吉聖天の森」については謎だといわれるが、那珂川、または南堀をわたりすぐの辺り、現在地(博多区祇園町8-8)からそう遠くない場所だったと推測される。また下照姫神社・吉聖女社を吉翔天社と表記する例があるが吉聖女社が正しい。(『石城志』参照)。

住吉神社境外末社「下照姫神社」裏手は貝原益軒ご子孫のお宅

【水鏡天満宮・水鏡天神】

水鏡天満宮の江戸時代の呼称は、『筑前国続風土記』はじめ、いずれの地誌も「水鏡天神」と表記。同社縁起、また通説では、黒田筑前入部後、福岡市中東北方向の鬼門の守りとして、庄村(現中央区薬院)にあった「容見天神」が、長政により遷座されたとされる。

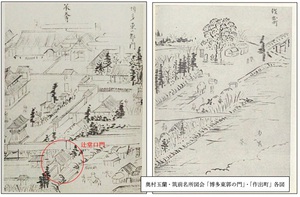

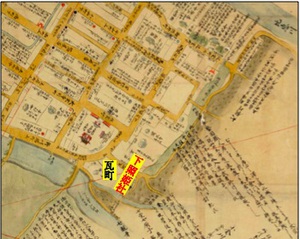

九州大学所蔵の19C初頭成立とされる、〜福岡城下町・博多・近隣古図〜を検証すると、福岡城東取入口・升形門西側裏手に沿う水鏡天神、庄村の容見天神、いずれも記載がみえる(下図参照)。同図中の両社についての添書きには「四十川天神又水鏡天神とも又容見天神とも云菅丞相大宰府へ左遷乃時袖乃湊に御上り給ひ四十川乃水に御形を写し給はハ嘆き給ふにより名付けしと。橋口庄村両所にて御社なり」とあり、水鏡天神は、容見天神が分祠されたものであり、江戸期中には、「両所にて御社なり」と記すように、両所で一社と認識されていたと考えられる。

引き続き、〜福岡城下町・博多・近隣古図〜(下図)を参照すると、水鏡天神は博多津中と福岡市中をさえぎる守り、櫓さえのせる福岡城東取入口・升形門を北側の勝立寺境内とともに囲んでいる。那珂川左岸には、3メートルHの塀を乗せた、5メートルHの石垣が升形門を半ばに南北に連なる。東取入口のこの豪壮な構えは、元禄四年に福岡藩をおとずれ、博多側から福岡城内へ近づいた幕府巡検使に「ここから既に福岡城内郭か」と、案内の町人に問わせた(「西与市左衛門様御尋被成候口上之覚」・『博多津要録』1・巻5・9)。奥村玉蘭・筑前国名所図会「水鏡天神社図」は、水鏡天神境内のむこうに、幕府巡検使の視点の反対側、福岡城内郭側からみた升形門の豪壮な構えをスケッチしている(下、「名所図会」参照)。幕末から明治初年に撮影されたと考えられる「升形門・西中島橋古写真」は、幕府巡検使視察時と同じ角度からの景色。巡検使の驚きを納得させる(下、古写真参照)。福岡市中東北、鬼門の位置は、実は、水鏡天神より北にあたる。長政は、縁起が述べる鬼門封じとは別に、博多津中を破り、東取入口・升形門に迫る敵を迎撃することを想定し、兵を展開する場として、勝立寺とともに水鏡天神を配したと、伝わる古図や幕府巡検使の証言が語る

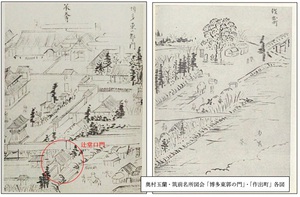

奥村玉蘭・筑前国名所図会「水鏡天神社図」

「升形門・西中島橋古写真」

【警固神社】

「本丸ハもと警固大明神鎮座の地なりし」

貝原益軒編『黒田家譜』巻之十四文献出版版一巻p464現代語訳

福岡城本丸に警固神社は鎮座していたが、下警固村に長政が遷座させた。警固神社末社・若一王子も、その後、その神威を恐れて産の穢れのこともあり本丸から避けた。二代忠之は本丸の御殿で出生、、、

〜 警固大明神・小烏大明神 〜

『筑前国続風土記』巻之三 福岡 抜粋 現代語訳

現在、警固神社と合祀される小烏神社は、古くから現在地に鎮座する。その祭神は建角身命で京都下加茂神社末社・小烏社と同じだ。警固神社は福岡城本丸である福崎山上にあった。本丸に警固藤という藤がある。警固神社鎮座の名残だ。現在も本丸南に若一王子があるが、これは警固神社末社だ。慶長六年、長政は福岡築城に際して、警固神社を下警固村の山の上〔現・小烏神社鎮座地〕に移した。其後慶長十三年、薬院町の東〔現・警固神社鎮座地〕の小烏社に合祀したのだ。社伝によれば、警固神社祭神は、日本書紀神代上巻記述の、神直日命・大直日命・八十枉津日命三神だという。イザナギの命が橘の檍が原で御禊した時、化生た九神うちの三神だという。九神化生の神話は、日本書紀神代巻に詳しくあり、ここでは述べない。警固神社祭神を神直日三神とすることについては確認できない。しかし、九神のうち六神は博多湾に面して鎮座する住吉神社、志賀海神社祭神であり、残余の三神の鎮座地が、同じく博多湾を見下ろす福崎の山上にあった警固神社であるというのは理屈にかなう。社伝もそうしたことから三神を祭神と主張するのだろう

福岡市中を守る外堀機能をもつ薬院川に沿いに警固神社は落ち着く

【鳥飼八幡宮】

『筑前国続風土記』巻之三 福岡

西町にあり。其始は鳥飼村松林の中に鎮座し給ふ。(今も其跡に、神木の松のこれり)長政公入国の後、鳥飼村に別墅をかまへたまふ。此社其境内にありし故に、慶長十三年今の所に移し奉らる。社家の説にいひ伝ふるは、神功皇后新羅より帰らせたまふ時、十二月四日、姪浜より上らせたまひ、夜に入て鳥飼村に至り給ふ。御扈に候ひける鳥飼氏の人、夕の御膳を奉る。皇后御悦斜ならず。今度一挙は、胎門におはします皇子の御ためなればとて、其おひさきを御祝ひおはしまして、近臣等に御手づから御盃を給りける。後世其地に御廟を立て、若八幡と号し奉るとなん。御社の中殿には八幡大神を祝ひ、左には宝満大神、右には聖母大神鎮座したまふ。側に彼鳥飼氏の始祖をも祭り侍るとかや

〜 要点 〜

・鳥飼八幡宮は、鳥飼村松林の中に鎮座していた。

※現「神功皇后御駐輦之跡碑」南当仁小学校北東角

・慶長十三年、長政が現在地へ遷座させる

・三韓征伐凱旋時の神功皇后への鳥飼氏による接応が当社のはじまり

・旧鎮座地には若八幡を祀る

・主祭神は応神天皇。相殿は玉依姫・神功皇后

鳥飼茶屋/鳥飼い村のひがし、別業茶屋の石がき際まて水たゝへ、船にて鳥飼の茶屋に着給ふ

『筑前国続風土記』巻之三 福岡・福岡城

黒田孝高・長政父子は、鳥飼八幡宮を遷座させると、別業茶屋・鳥飼茶屋を設らえる。宗湛日記に「鳥飼茶にて」・「鳥飼にて」と記した、ふたりが主人をつとめる茶会の記録がある。その後、同地は「茶屋の内」という町名をあたえられる。

鳥飼八幡宮旧遷座地、後の茶屋の内は、湿地帯に形成された台地という地形であり、秀吉が攻めあぐねた末、水責めを敢行した備中高松城を囲む地形に類似する。

御物本『蒙古襲来絵詞』には「小勢は別府に塚原へひく、塚原より鳥飼潟を大勢になり合むと引くを」。城戸清種『豊前覚書』(文献出版版p28天正八年戸次道雪鑑連)には「早良郡之内、鳥飼村へ、郡中之者共、肥前方仕まつり、彼の村こしらえ籠居候間、御打破候」とあり、鳥飼に軍事施設があったことを示唆する記述がみられる

青柳種信は『筑前国続風土記拾遺』に、「〔鳥飼〕本村の東の方に御茶屋の内という所有。是城址也。四方に高土手有り。昔は高く大なりしを、後に塩田に開き、或いは土を引などして、今纔(わずか)に其形を存せり」と、茶屋の内が城跡であることにふれる。長政は、福岡城西の守り大濠の先、鳥飼八幡宮旧鎮座地に茶屋を造りもしたが、同時に要塞としての整備を施したとも考えられる。

奥村玉蘭・筑前名所図会「千賀浦図」。茶屋の内、現南当仁小学校方面から、大濠を介して見る福岡城。森、左手の二層の建物は潮見櫓。中央の三層は武具櫓

慶安元年1648・幕府二代忠之に荒戸山東照宮造営許可/承応二年1652完成

明治四年1870年廃藩置県により黒田家東京へ。旧黒田家臣をはじめとする市民から 城内相御殿移転の要望が出され、翌5年、小烏馬場の・吉祥院跡(現福岡市中央区天神2丁目、警固神社付近)へ遷され、孝高法号・龍光院殿、長政法号・興雲院殿のそれぞれ一字をとり、光雲神社と改める。同42年、荒戸山東照宮が配された、西公園に新たな社殿が完成し遷座される。(福岡市博物館・ 企画展示No.282「神になる殿」より)

奥村玉蘭・筑前名所図会「荒戸山東照宮図・長崎番船帰帆」

左から徳川家光位牌を納める源光院、荒戸山東照宮、藩御船屋、長崎から帰帆の藩水軍

荒戸山東照宮神体「木造東照権現坐像」(福岡市指定有形文化財)

明和五1768六代継高、天守台下に長政を聖照権現として祀る。安永二年1773、孝高、水鏡権現として合祀。相御殿とよばれる。

当日配布資料:レジュメ

産土として、防衛施設として、徳川幕政への忖度としての神社

【下照姫神社・吉聖女社】

下照姫神社は江戸時代、吉聖女社とよばれた。主祭神は下照姫(大国主命・多岐都姫の子)。相殿には、玉津島明神(衣通姫.允恭天皇子)・味耜高彦根(下照姫兄)。

博多南西部に新たに建設された「瓦町」に入植することになる黒田系商人の産土神。また博多南堀(房州堀)の整備、御笠川左岸への寺院の配置(下図参照)に合わせて、那珂川が交わる南西角地への守り、藩兵駐屯空間として、黒田長政は同社を遷座させたと考えられる。長政による遷座の以前、吉聖女社旧鎮座地「吉聖天の森」については謎だといわれるが、那珂川、または南堀をわたりすぐの辺り、現在地(博多区祇園町8-8)からそう遠くない場所だったと推測される。また下照姫神社・吉聖女社を吉翔天社と表記する例があるが吉聖女社が正しい。(『石城志』参照)。

住吉神社境外末社「下照姫神社」裏手は貝原益軒ご子孫のお宅

【水鏡天満宮・水鏡天神】

水鏡天満宮の江戸時代の呼称は、『筑前国続風土記』はじめ、いずれの地誌も「水鏡天神」と表記。同社縁起、また通説では、黒田筑前入部後、福岡市中東北方向の鬼門の守りとして、庄村(現中央区薬院)にあった「容見天神」が、長政により遷座されたとされる。

九州大学所蔵の19C初頭成立とされる、〜福岡城下町・博多・近隣古図〜を検証すると、福岡城東取入口・升形門西側裏手に沿う水鏡天神、庄村の容見天神、いずれも記載がみえる(下図参照)。同図中の両社についての添書きには「四十川天神又水鏡天神とも又容見天神とも云菅丞相大宰府へ左遷乃時袖乃湊に御上り給ひ四十川乃水に御形を写し給はハ嘆き給ふにより名付けしと。橋口庄村両所にて御社なり」とあり、水鏡天神は、容見天神が分祠されたものであり、江戸期中には、「両所にて御社なり」と記すように、両所で一社と認識されていたと考えられる。

引き続き、〜福岡城下町・博多・近隣古図〜(下図)を参照すると、水鏡天神は博多津中と福岡市中をさえぎる守り、櫓さえのせる福岡城東取入口・升形門を北側の勝立寺境内とともに囲んでいる。那珂川左岸には、3メートルHの塀を乗せた、5メートルHの石垣が升形門を半ばに南北に連なる。東取入口のこの豪壮な構えは、元禄四年に福岡藩をおとずれ、博多側から福岡城内へ近づいた幕府巡検使に「ここから既に福岡城内郭か」と、案内の町人に問わせた(「西与市左衛門様御尋被成候口上之覚」・『博多津要録』1・巻5・9)。奥村玉蘭・筑前国名所図会「水鏡天神社図」は、水鏡天神境内のむこうに、幕府巡検使の視点の反対側、福岡城内郭側からみた升形門の豪壮な構えをスケッチしている(下、「名所図会」参照)。幕末から明治初年に撮影されたと考えられる「升形門・西中島橋古写真」は、幕府巡検使視察時と同じ角度からの景色。巡検使の驚きを納得させる(下、古写真参照)。福岡市中東北、鬼門の位置は、実は、水鏡天神より北にあたる。長政は、縁起が述べる鬼門封じとは別に、博多津中を破り、東取入口・升形門に迫る敵を迎撃することを想定し、兵を展開する場として、勝立寺とともに水鏡天神を配したと、伝わる古図や幕府巡検使の証言が語る

奥村玉蘭・筑前国名所図会「水鏡天神社図」

「升形門・西中島橋古写真」

【警固神社】

「本丸ハもと警固大明神鎮座の地なりし」

貝原益軒編『黒田家譜』巻之十四文献出版版一巻p464現代語訳

福岡城本丸に警固神社は鎮座していたが、下警固村に長政が遷座させた。警固神社末社・若一王子も、その後、その神威を恐れて産の穢れのこともあり本丸から避けた。二代忠之は本丸の御殿で出生、、、

〜 警固大明神・小烏大明神 〜

『筑前国続風土記』巻之三 福岡 抜粋 現代語訳

現在、警固神社と合祀される小烏神社は、古くから現在地に鎮座する。その祭神は建角身命で京都下加茂神社末社・小烏社と同じだ。警固神社は福岡城本丸である福崎山上にあった。本丸に警固藤という藤がある。警固神社鎮座の名残だ。現在も本丸南に若一王子があるが、これは警固神社末社だ。慶長六年、長政は福岡築城に際して、警固神社を下警固村の山の上〔現・小烏神社鎮座地〕に移した。其後慶長十三年、薬院町の東〔現・警固神社鎮座地〕の小烏社に合祀したのだ。社伝によれば、警固神社祭神は、日本書紀神代上巻記述の、神直日命・大直日命・八十枉津日命三神だという。イザナギの命が橘の檍が原で御禊した時、化生た九神うちの三神だという。九神化生の神話は、日本書紀神代巻に詳しくあり、ここでは述べない。警固神社祭神を神直日三神とすることについては確認できない。しかし、九神のうち六神は博多湾に面して鎮座する住吉神社、志賀海神社祭神であり、残余の三神の鎮座地が、同じく博多湾を見下ろす福崎の山上にあった警固神社であるというのは理屈にかなう。社伝もそうしたことから三神を祭神と主張するのだろう

福岡市中を守る外堀機能をもつ薬院川に沿いに警固神社は落ち着く

【鳥飼八幡宮】

『筑前国続風土記』巻之三 福岡

西町にあり。其始は鳥飼村松林の中に鎮座し給ふ。(今も其跡に、神木の松のこれり)長政公入国の後、鳥飼村に別墅をかまへたまふ。此社其境内にありし故に、慶長十三年今の所に移し奉らる。社家の説にいひ伝ふるは、神功皇后新羅より帰らせたまふ時、十二月四日、姪浜より上らせたまひ、夜に入て鳥飼村に至り給ふ。御扈に候ひける鳥飼氏の人、夕の御膳を奉る。皇后御悦斜ならず。今度一挙は、胎門におはします皇子の御ためなればとて、其おひさきを御祝ひおはしまして、近臣等に御手づから御盃を給りける。後世其地に御廟を立て、若八幡と号し奉るとなん。御社の中殿には八幡大神を祝ひ、左には宝満大神、右には聖母大神鎮座したまふ。側に彼鳥飼氏の始祖をも祭り侍るとかや

〜 要点 〜

・鳥飼八幡宮は、鳥飼村松林の中に鎮座していた。

※現「神功皇后御駐輦之跡碑」南当仁小学校北東角

・慶長十三年、長政が現在地へ遷座させる

・三韓征伐凱旋時の神功皇后への鳥飼氏による接応が当社のはじまり

・旧鎮座地には若八幡を祀る

・主祭神は応神天皇。相殿は玉依姫・神功皇后

鳥飼茶屋/鳥飼い村のひがし、別業茶屋の石がき際まて水たゝへ、船にて鳥飼の茶屋に着給ふ

『筑前国続風土記』巻之三 福岡・福岡城

黒田孝高・長政父子は、鳥飼八幡宮を遷座させると、別業茶屋・鳥飼茶屋を設らえる。宗湛日記に「鳥飼茶にて」・「鳥飼にて」と記した、ふたりが主人をつとめる茶会の記録がある。その後、同地は「茶屋の内」という町名をあたえられる。

鳥飼八幡宮旧遷座地、後の茶屋の内は、湿地帯に形成された台地という地形であり、秀吉が攻めあぐねた末、水責めを敢行した備中高松城を囲む地形に類似する。

御物本『蒙古襲来絵詞』には「小勢は別府に塚原へひく、塚原より鳥飼潟を大勢になり合むと引くを」。城戸清種『豊前覚書』(文献出版版p28天正八年戸次道雪鑑連)には「早良郡之内、鳥飼村へ、郡中之者共、肥前方仕まつり、彼の村こしらえ籠居候間、御打破候」とあり、鳥飼に軍事施設があったことを示唆する記述がみられる

青柳種信は『筑前国続風土記拾遺』に、「〔鳥飼〕本村の東の方に御茶屋の内という所有。是城址也。四方に高土手有り。昔は高く大なりしを、後に塩田に開き、或いは土を引などして、今纔(わずか)に其形を存せり」と、茶屋の内が城跡であることにふれる。長政は、福岡城西の守り大濠の先、鳥飼八幡宮旧鎮座地に茶屋を造りもしたが、同時に要塞としての整備を施したとも考えられる。

奥村玉蘭・筑前名所図会「千賀浦図」。茶屋の内、現南当仁小学校方面から、大濠を介して見る福岡城。森、左手の二層の建物は潮見櫓。中央の三層は武具櫓

慶安元年1648・幕府二代忠之に荒戸山東照宮造営許可/承応二年1652完成

明治四年1870年廃藩置県により黒田家東京へ。旧黒田家臣をはじめとする市民から 城内相御殿移転の要望が出され、翌5年、小烏馬場の・吉祥院跡(現福岡市中央区天神2丁目、警固神社付近)へ遷され、孝高法号・龍光院殿、長政法号・興雲院殿のそれぞれ一字をとり、光雲神社と改める。同42年、荒戸山東照宮が配された、西公園に新たな社殿が完成し遷座される。(福岡市博物館・ 企画展示No.282「神になる殿」より)

奥村玉蘭・筑前名所図会「荒戸山東照宮図・長崎番船帰帆」

左から徳川家光位牌を納める源光院、荒戸山東照宮、藩御船屋、長崎から帰帆の藩水軍

荒戸山東照宮神体「木造東照権現坐像」(福岡市指定有形文化財)

明和五1768六代継高、天守台下に長政を聖照権現として祀る。安永二年1773、孝高、水鏡権現として合祀。相御殿とよばれる。

当日配布資料:レジュメ

2023年10月09日

歴史遠足:下照姫神社→水鏡天満宮/講演 「長政の水鏡・下照・警固・鳥飼社遷座と忠之の荒戸山東照宮」

歴史遠足予定コース:13:00博多区役所1Fロビー集合 → 房州堀跡 → 下照姫神社 → 旧福岡県公会堂貴賓館 → 枡形門下石垣 → 水鏡天満宮 → 福岡藩精錬所跡→ 中洲國廣稲荷 → 水鏡天満宮 → アクア博多ビル会議室

関ヶ原戦後、筑前に入部した黒田長政は、福岡築城にかかるとともに、福岡市中と博多津中の要塞化・惣構化の一貫として、下照神社・鳥飼八幡宮を遷座・警固神社を遷座。容見天神を水鏡天満宮へ分祀しました。二代忠之は現在の西公園へ東照宮を勧進。この藩主父子による、各社の遷座・分祠・創建のワケを探ります。

講演.アクア博多ビル会議室:

「長政の水鏡・下照・警固・鳥飼社遷座と忠之の荒戸山東照宮」

令和5年10月14日(土)/13:00 博多区役所IFロビー集合/参加費:¥3,500-(当日・一日保険含)

チラシリンク

福岡市政たより案内

関ヶ原戦後、筑前に入部した黒田長政は、福岡築城にかかるとともに、福岡市中と博多津中の要塞化・惣構化の一貫として、下照神社・鳥飼八幡宮を遷座・警固神社を遷座。容見天神を水鏡天満宮へ分祀しました。二代忠之は現在の西公園へ東照宮を勧進。この藩主父子による、各社の遷座・分祠・創建のワケを探ります。

講演.アクア博多ビル会議室:

「長政の水鏡・下照・警固・鳥飼社遷座と忠之の荒戸山東照宮」

令和5年10月14日(土)/13:00 博多区役所IFロビー集合/参加費:¥3,500-(当日・一日保険含)

チラシリンク

福岡市政たより案内

2023年10月06日

香椎宮.大伴旅人.御島神社例祭・歴史遠足

令和5年9月29日(金)旧暦8月15日大潮.快晴/テーマ:jr香椎神宮駅から、香椎宮御島神社例祭までを、大伴旅人の影を慕う

13:00jr香椎神宮駅前を出発。紅の爺イ本人も含めて13名。香椎台を御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)へ

【御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)・二神神社跡】槙の巨木の根もとに「山神」碑が樹つ。磐井征討後、糟谷屯倉の管理者として九州へ下向した物部傘下の舂米家祭祀した社なのだそうな

【御飯ノ山城復元模型】→御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)北側に設置される御飯ノ山城復元模型前。御飯ノ山城は、立花支城。天正十四年1586・27代香椎大宮司氏続14歳は、島津侵攻で立花城にこもる主立花宗茂とともに、御飯ノ山にこもるのです

左.御ノ山城跡測量図・調査中の御ノ山城主郭部分(香椎B遺跡調査報告書「御飯山城」)より

【不老水・御飯ノ水】→不老水は衣装替え中。貝原益軒は『筑前国続風土記』中に不老水を「御飯ノ水」と紹介。香椎宮新饌を用意するための井戸としての名称だといいます。現在は、香椎台の住宅地にかわってしまった御飯ノ山。かつて新饌を準備する井戸の水源の山として、信仰の対象としてあったのかもしれない。二神神社跡の存在ともに古代の祭祀が匂いたちます

【報恩寺】→報恩寺は二度目の渡宋をおえ、帰国した栄西による開山。本堂右手に茂る菩提樹は、栄西により初めて日本へ移植された故事によるもの。益軒が『筑前国続風土記』でまったく跡形をとどめないとする報恩寺を、昭和六年1930.聖福寺塔頭・円覚寺17代猷山自誡道士が再建・伽藍を復興されました。

【古宮跡】→香椎宮古宮跡は、古事記中に語られる、住吉神の託宣に逆らい「一道にゆけ」と死の呪文を仲哀天皇がうけることになる沙庭。「仲哀天皇大本営御旧跡」碑が建ち、仲哀天皇の棺を掛けたという樫の神木が真垣に繁る。棺を掛けたという故事は『筑前国続風土記』にのみある話。天皇の棺を野外に基台をくみ安置して弔う、殯〔もがり〕の習俗をいうのかもしれない。加藤一純『筑前国続風土記付録』「香椎宮図」には、御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)が「一万田弾正城跡」として右上に描かれる。視線を下へと移すと、表題として「香椎宮」の文字が記され、「不老水」。そして「古宮樫木」と記し、樫の神木が描かれる。その左、東側に「古宮大明神」とあり古宮跡が描かれる。現在、神木は古宮跡境内東側に繁る。「香椎宮図」では逆の西側、川の流れを渡り境外らしいところに描かれています。

【浜鳥居】→古宮跡を結界する方向で建つ、香椎宮東側の「浜鳥居」。「筑前国主従四位下左近衛大将源朝臣継高」と銘がある。継高は福岡藩七代・黒田継高。宝暦二年の寄進。当時は浜辺だった、現在のJR鹿児島本線・勅使道踏切の位置に建っていた。明治二二年1889九州鉄道開設に伴い、古宮前の現在地へ移設。踏切から参道50m南側の鳥居は移設された「浜鳥居」の後継

【香椎宮本殿・香椎造り】→香椎宮本殿は「香椎造り」と特別に称されて、左右に破風をもつ。伊勢神宮の神明造りなど他の神社建築の様式とは異なる唯一の造形。香椎宮は、古事記、また万葉集中への記述からはじまり平安末期まで「香椎廟」と表記された。「廟」は中国におけるで墓所を意味する。渡来した外国使節がはじめて目にすることになる宗教施設であるため、外国風に呼称したかと思われます。その建築様式についても、伝統的な和様式を敢えて崩す冒険をこころみが試されたのかもしれません

→ここですでに、時間は14:30。社務所に問い合わせると、御島神社例祭奉仕部隊は、早くも、御島神社が浮かぶ香椎浜に移動、お祭りの準備に入っているとのこと。御島神社がのる岩礁に渡ることができる時間、15:00過ぎの干潮を前に早めにでたという。主催の清田は痛恨の時間配分ミス。「綾杉」以下、予定の街歩きコースを省略。あわてて14:50の香椎浜方面バスに香椎宮前バス停から全員で乗車。バスを待つ時間いいわけの清田の巻、、。以下、「綾杉」・「標石」・「早辻神社」・「貞明皇后行啓碑」・「香椎潟三首・万葉碑」・「香椎宮御旅所」・「浜男神社」は街歩き省略点

【綾杉】→神功皇后は、若杉山(分杉山)の杉の若枝を手折り身に挿し三韓征伐に。凱旋後も杉は若々しくこれを植えられたという。現在、香椎宮神木「綾杉」とされ本殿前に繁るわけです。香椎宮創建は、この綾杉に神功皇后が降り、託宣を述べられたことによるとされます(『香椎宮編年記』)。また、太宰府への役官就任の際には香椎宮への参拝と綾杉の簪をうける習慣がありました(『筑前国風土記逸文』仁和寺本『萬葉集註釋』卷第四,六九五七番歌條/ 『金葉和歌集』藤原隆家 長和三年1014・長暦元年1037、二度の帥任官を祝う香椎大宮司・大膳武忠歌/『源道済集』源道済 長和四年1015大宰少弐任官歌)※画像は綾杉前で拝礼する流鏑馬騎手三騎(平成二四年秋季大祭)

【勅使・太宰帥.標石】→香椎宮境内には画像の勅使館前ほか、勅使、太宰帥の参拝儀式の待機場所を示す標石。御休息所・御手水所・御祓所・御脱剣所・衛士居所と五つが示されている。10年に一度迎える勅使も、大伴旅人も帥任官の神亀五年728には標石に従い参拝した

→綾杉右手の小山に鎮座する香椎宮境内末社・早辻神社は大伴祖を祀る社。旅人帥着任二年後の天平二年730.一族の大伴友綱が香椎廟司に着任。大伴祖・道臣は、神武東征時、武臣として、また祀官として供奉した。大伴の家は武官にして祭祀の家。

「その年の神亀五年十一月には、香椎廟の祭祀(秋祭)がおこなわれる。そこで坂上郎女が新たな巌姫の役割を果たした、ほぼ確実であろう。かくして、神亀五年の夏のうちには、坂上郎女は太宰帥の家の人となっただろう」(『万葉集歌群構造論』渡瀬昌忠著作集 第八巻 〜 大伴坂上郎女(序説)太宰帥の家p378)「大伴坂上郎女は、旅人の妻大伴郎女に次いで、巌姫役についた」(山本健吉『大伴家持』p15)と、渡瀬昌忠と山本健吉は、旅人妻・大伴郎女、妹・坂上郎女が香椎宮の祭祀にかかわったと推測する

香椎宮心字池の太鼓橋を渡られる貞明皇后

【貞明皇后行啓碑】→大正十年1921、20歳の裕仁皇太子(昭和天皇)が欧州5ヶ国の親善訪問に発つにさいして母后・貞明皇后は香椎宮に発遣し、その無事を祈願された。皇太子が無事帰国されると、翌大正十一年1922.3月、香椎宮へお礼の行啓をおこなわれる。これを記念した、貞明皇后行啓記念碑が香椎宮参道むかえに建つ。なお、参道のクス並木は、皇后行啓を記念して有志により植樹されたものです。各クスの寄進者名が記された地図が香椎宮につたわります

【香椎潟三首・万葉歌碑】→google map切り抜きに描いた青いラインより左側、「海」「海」「海」と書き入れた部分は海でした。香椎潟万葉歌碑が建つ小高い丘は海に面していたわけです。歌碑手跡は三条実美。三首は以下、、、

冬の十一月に、大宰の官人等、香椎の廟を拝みまつることを訖りて、退り帰る時に、馬を香椎の浦に駐めて、

おのもおのも懐を述べて作る歌 万葉集 巻六・九五七

いざ子ども 香椎の潟に 白妙の 袖さえぬれて 朝菜摘みてむ 大伴旅人

時つ風 吹くべくなりぬ 香椎潟 潮干の浦に 玉藻刈てな 小野老

往き還り 常にわが見し 香椎潟 明日ゆ後には 見む縁も無し 宇努首男人

詞書にある「香椎の廟を拝みまつる」とは、いつもよく見た香椎潟を明日以後、もう、見ることもないと歌う、宇努首男人〔うぬのおびとおひと〕が京都へ帰還する報告の参拝をいうかと推測されます。旅人と小野老は、大宰府の長官・帥と副官・太宰大弐の立場で連れ立ったのでした。旅人の九州下向は二度目。一度目は十年前の養老四年720でした。九州南部での反乱を慰撫するために征隼人持節大将軍という軍事貴族としての肩書きでの下向でした。男人はその際の副官。旅人は乱平定後、帰洛しますが、男人はその後の軍務上の処理があったのでしょうか、九州にのこっていたということです。そして、二度目の下向で旅人が太宰帥に任官すると、いれかわりで、帰洛うることになり、離任の報告を香椎宮へおこなったというわけです。なお、放生会はこの旅人による隼人征討後、犠牲者の鎮魂を目的にはじまります。

香椎潟・万葉歌碑

【頓宮】→万葉碑の奥には、google map切り抜きに示すように、香椎宮例大祭の日に神輿がくだる頓宮が鎮座します。『筑前国続風土記』巻之十九糟屋郡裏 は頓宮について「九月九日の御祭には、神輿を濱男の頓宮に御幸成し奉り、管弦等の音楽を奏す。十日には、大宮司職の人、明神の御使として、頓宮より、原上村香椎の隣村也。におはします。川上大明神に詣て豊玉姫の社也拝をなし奉る。此時大宮司職の者の居住せし宅を神后屋敷と号して、今に原上に在。土民は恐れて其宅に居住せず。十一日には三苫村の龍王社海神の社なり。に参りて拝す。是皆海神なれば三韓退治の時、保護の恩徳をむくわせ給ふ儀式ならし。此間三日、頓宮にとゞまりおはしまし十一日に還御有。此礼、今は絶はて、頓宮も無く成ぬ。唯昔の跡迚は、頓宮の礎のみ鳥居の傍に残れり。又此春秋の御祭には、箱崎の海人ども、四十八尾の紅魚(たい)を御贄にそなえ奉りしとかや。三代実録を考へ侍るに、此御社毎年春秋の祭日に、志賀島の泉郎(あま)男十人、女十人、風俗の楽を奏しけるとぞ。此祭の時、泉郎の着る所の衣冠を、宝亀十年一年に、太宰大弐正四位上佐伯宿禰、今毛人作らせ置かれけるが、ふるびぬる故、貞観十六年に、太宰府より府庫の物を以、是を改め作ん事を乞けるに、同十八年正月廿五日、太政官より其請所に任せらるゝ由、三代実録に記せり」とあり、香椎宮神輿巡行は、立花山の新宮側・川上神社や、龍王社海神、現三苫綿津見神社、筥崎・志賀島の海人もかかわる広範なお祭りであったことがわかります。また、香椎宮の創建により、志賀海神社など、地方氏族の社が大和政権の宗教政策の下に統制されていく過程の残滓をすくいあげてくれる情報でもあります。

香椎潟の入江に面して、左・西側から頓宮・浜鳥居・浜男大明神・御島を描く『筑前国続風土記付録』・「香椎宮」図一部

【浜男神社】→浜男神社は、かつて香椎潟、現在の香椎浜に面して鎮座し、沖合に浮かぶ御島神社の遥拝所だろうといわれています。その名称から、あるいは、志賀島の海神・安曇磯良やエビス信仰が混交した社なのかもしれません。

【香椎宮・香椎浜御島神社例祭】→香椎宮前バス停から慌てて西鉄バスに乗ってもらい、約7分。香椎浜車庫・片男佐橋手前で降りてもらい香椎浜北公園へ突進!大潮干潮時で干潟をみせる香椎浜に浮かぶ御島神社を眺めると、神職による祝詞奏上がはじまっている様子。皆さんリュックに担いできた長靴を取り出すと急いで浜へ、、、

ようやく対岸・香椎浜北公園へ

干潟が顔を出し、御島への道が、、、

御島の周りを、人が、、

長靴に履き替えて、急ぎ、浜渡り、、

神職、空をあおいで大きく奉拝、、

御神饌、、

今年の御島例祭は龍笛が空に響く、、

神事が終わり、みなさま香椎浜北公園に集合。御島が神功皇后三韓征伐出陣の地、また、出陣に際して海水にさらした髪の毛が、自然に美豆良に結ばれれば、征旅に幸がもたらされるという占い・誓約〔うけい〕をおこなったと古事記にある伝説の地なのです、など、冷たいものなどを口にしながらご説明。皆様、お疲れさまでございました、、

香椎宮.大伴旅人.御島神社例祭・歴史遠足 レジュメ

13:00jr香椎神宮駅前を出発。紅の爺イ本人も含めて13名。香椎台を御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)へ

【御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)・二神神社跡】槙の巨木の根もとに「山神」碑が樹つ。磐井征討後、糟谷屯倉の管理者として九州へ下向した物部傘下の舂米家祭祀した社なのだそうな

【御飯ノ山城復元模型】→御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)北側に設置される御飯ノ山城復元模型前。御飯ノ山城は、立花支城。天正十四年1586・27代香椎大宮司氏続14歳は、島津侵攻で立花城にこもる主立花宗茂とともに、御飯ノ山にこもるのです

左.御ノ山城跡測量図・調査中の御ノ山城主郭部分(香椎B遺跡調査報告書「御飯山城」)より

【不老水・御飯ノ水】→不老水は衣装替え中。貝原益軒は『筑前国続風土記』中に不老水を「御飯ノ水」と紹介。香椎宮新饌を用意するための井戸としての名称だといいます。現在は、香椎台の住宅地にかわってしまった御飯ノ山。かつて新饌を準備する井戸の水源の山として、信仰の対象としてあったのかもしれない。二神神社跡の存在ともに古代の祭祀が匂いたちます

【報恩寺】→報恩寺は二度目の渡宋をおえ、帰国した栄西による開山。本堂右手に茂る菩提樹は、栄西により初めて日本へ移植された故事によるもの。益軒が『筑前国続風土記』でまったく跡形をとどめないとする報恩寺を、昭和六年1930.聖福寺塔頭・円覚寺17代猷山自誡道士が再建・伽藍を復興されました。

【古宮跡】→香椎宮古宮跡は、古事記中に語られる、住吉神の託宣に逆らい「一道にゆけ」と死の呪文を仲哀天皇がうけることになる沙庭。「仲哀天皇大本営御旧跡」碑が建ち、仲哀天皇の棺を掛けたという樫の神木が真垣に繁る。棺を掛けたという故事は『筑前国続風土記』にのみある話。天皇の棺を野外に基台をくみ安置して弔う、殯〔もがり〕の習俗をいうのかもしれない。加藤一純『筑前国続風土記付録』「香椎宮図」には、御飯ノ山城跡(香椎台御飯の山公園)が「一万田弾正城跡」として右上に描かれる。視線を下へと移すと、表題として「香椎宮」の文字が記され、「不老水」。そして「古宮樫木」と記し、樫の神木が描かれる。その左、東側に「古宮大明神」とあり古宮跡が描かれる。現在、神木は古宮跡境内東側に繁る。「香椎宮図」では逆の西側、川の流れを渡り境外らしいところに描かれています。

【浜鳥居】→古宮跡を結界する方向で建つ、香椎宮東側の「浜鳥居」。「筑前国主従四位下左近衛大将源朝臣継高」と銘がある。継高は福岡藩七代・黒田継高。宝暦二年の寄進。当時は浜辺だった、現在のJR鹿児島本線・勅使道踏切の位置に建っていた。明治二二年1889九州鉄道開設に伴い、古宮前の現在地へ移設。踏切から参道50m南側の鳥居は移設された「浜鳥居」の後継

【香椎宮本殿・香椎造り】→香椎宮本殿は「香椎造り」と特別に称されて、左右に破風をもつ。伊勢神宮の神明造りなど他の神社建築の様式とは異なる唯一の造形。香椎宮は、古事記、また万葉集中への記述からはじまり平安末期まで「香椎廟」と表記された。「廟」は中国におけるで墓所を意味する。渡来した外国使節がはじめて目にすることになる宗教施設であるため、外国風に呼称したかと思われます。その建築様式についても、伝統的な和様式を敢えて崩す冒険をこころみが試されたのかもしれません

→ここですでに、時間は14:30。社務所に問い合わせると、御島神社例祭奉仕部隊は、早くも、御島神社が浮かぶ香椎浜に移動、お祭りの準備に入っているとのこと。御島神社がのる岩礁に渡ることができる時間、15:00過ぎの干潮を前に早めにでたという。主催の清田は痛恨の時間配分ミス。「綾杉」以下、予定の街歩きコースを省略。あわてて14:50の香椎浜方面バスに香椎宮前バス停から全員で乗車。バスを待つ時間いいわけの清田の巻、、。以下、「綾杉」・「標石」・「早辻神社」・「貞明皇后行啓碑」・「香椎潟三首・万葉碑」・「香椎宮御旅所」・「浜男神社」は街歩き省略点

【綾杉】→神功皇后は、若杉山(分杉山)の杉の若枝を手折り身に挿し三韓征伐に。凱旋後も杉は若々しくこれを植えられたという。現在、香椎宮神木「綾杉」とされ本殿前に繁るわけです。香椎宮創建は、この綾杉に神功皇后が降り、託宣を述べられたことによるとされます(『香椎宮編年記』)。また、太宰府への役官就任の際には香椎宮への参拝と綾杉の簪をうける習慣がありました(『筑前国風土記逸文』仁和寺本『萬葉集註釋』卷第四,六九五七番歌條/ 『金葉和歌集』藤原隆家 長和三年1014・長暦元年1037、二度の帥任官を祝う香椎大宮司・大膳武忠歌/『源道済集』源道済 長和四年1015大宰少弐任官歌)※画像は綾杉前で拝礼する流鏑馬騎手三騎(平成二四年秋季大祭)

【勅使・太宰帥.標石】→香椎宮境内には画像の勅使館前ほか、勅使、太宰帥の参拝儀式の待機場所を示す標石。御休息所・御手水所・御祓所・御脱剣所・衛士居所と五つが示されている。10年に一度迎える勅使も、大伴旅人も帥任官の神亀五年728には標石に従い参拝した

→綾杉右手の小山に鎮座する香椎宮境内末社・早辻神社は大伴祖を祀る社。旅人帥着任二年後の天平二年730.一族の大伴友綱が香椎廟司に着任。大伴祖・道臣は、神武東征時、武臣として、また祀官として供奉した。大伴の家は武官にして祭祀の家。

「その年の神亀五年十一月には、香椎廟の祭祀(秋祭)がおこなわれる。そこで坂上郎女が新たな巌姫の役割を果たした、ほぼ確実であろう。かくして、神亀五年の夏のうちには、坂上郎女は太宰帥の家の人となっただろう」(『万葉集歌群構造論』渡瀬昌忠著作集 第八巻 〜 大伴坂上郎女(序説)太宰帥の家p378)「大伴坂上郎女は、旅人の妻大伴郎女に次いで、巌姫役についた」(山本健吉『大伴家持』p15)と、渡瀬昌忠と山本健吉は、旅人妻・大伴郎女、妹・坂上郎女が香椎宮の祭祀にかかわったと推測する

香椎宮心字池の太鼓橋を渡られる貞明皇后

【貞明皇后行啓碑】→大正十年1921、20歳の裕仁皇太子(昭和天皇)が欧州5ヶ国の親善訪問に発つにさいして母后・貞明皇后は香椎宮に発遣し、その無事を祈願された。皇太子が無事帰国されると、翌大正十一年1922.3月、香椎宮へお礼の行啓をおこなわれる。これを記念した、貞明皇后行啓記念碑が香椎宮参道むかえに建つ。なお、参道のクス並木は、皇后行啓を記念して有志により植樹されたものです。各クスの寄進者名が記された地図が香椎宮につたわります

【香椎潟三首・万葉歌碑】→google map切り抜きに描いた青いラインより左側、「海」「海」「海」と書き入れた部分は海でした。香椎潟万葉歌碑が建つ小高い丘は海に面していたわけです。歌碑手跡は三条実美。三首は以下、、、

冬の十一月に、大宰の官人等、香椎の廟を拝みまつることを訖りて、退り帰る時に、馬を香椎の浦に駐めて、

おのもおのも懐を述べて作る歌 万葉集 巻六・九五七

いざ子ども 香椎の潟に 白妙の 袖さえぬれて 朝菜摘みてむ 大伴旅人

時つ風 吹くべくなりぬ 香椎潟 潮干の浦に 玉藻刈てな 小野老

往き還り 常にわが見し 香椎潟 明日ゆ後には 見む縁も無し 宇努首男人

詞書にある「香椎の廟を拝みまつる」とは、いつもよく見た香椎潟を明日以後、もう、見ることもないと歌う、宇努首男人〔うぬのおびとおひと〕が京都へ帰還する報告の参拝をいうかと推測されます。旅人と小野老は、大宰府の長官・帥と副官・太宰大弐の立場で連れ立ったのでした。旅人の九州下向は二度目。一度目は十年前の養老四年720でした。九州南部での反乱を慰撫するために征隼人持節大将軍という軍事貴族としての肩書きでの下向でした。男人はその際の副官。旅人は乱平定後、帰洛しますが、男人はその後の軍務上の処理があったのでしょうか、九州にのこっていたということです。そして、二度目の下向で旅人が太宰帥に任官すると、いれかわりで、帰洛うることになり、離任の報告を香椎宮へおこなったというわけです。なお、放生会はこの旅人による隼人征討後、犠牲者の鎮魂を目的にはじまります。

香椎潟・万葉歌碑

【頓宮】→万葉碑の奥には、google map切り抜きに示すように、香椎宮例大祭の日に神輿がくだる頓宮が鎮座します。『筑前国続風土記』巻之十九糟屋郡裏 は頓宮について「九月九日の御祭には、神輿を濱男の頓宮に御幸成し奉り、管弦等の音楽を奏す。十日には、大宮司職の人、明神の御使として、頓宮より、原上村香椎の隣村也。におはします。川上大明神に詣て豊玉姫の社也拝をなし奉る。此時大宮司職の者の居住せし宅を神后屋敷と号して、今に原上に在。土民は恐れて其宅に居住せず。十一日には三苫村の龍王社海神の社なり。に参りて拝す。是皆海神なれば三韓退治の時、保護の恩徳をむくわせ給ふ儀式ならし。此間三日、頓宮にとゞまりおはしまし十一日に還御有。此礼、今は絶はて、頓宮も無く成ぬ。唯昔の跡迚は、頓宮の礎のみ鳥居の傍に残れり。又此春秋の御祭には、箱崎の海人ども、四十八尾の紅魚(たい)を御贄にそなえ奉りしとかや。三代実録を考へ侍るに、此御社毎年春秋の祭日に、志賀島の泉郎(あま)男十人、女十人、風俗の楽を奏しけるとぞ。此祭の時、泉郎の着る所の衣冠を、宝亀十年一年に、太宰大弐正四位上佐伯宿禰、今毛人作らせ置かれけるが、ふるびぬる故、貞観十六年に、太宰府より府庫の物を以、是を改め作ん事を乞けるに、同十八年正月廿五日、太政官より其請所に任せらるゝ由、三代実録に記せり」とあり、香椎宮神輿巡行は、立花山の新宮側・川上神社や、龍王社海神、現三苫綿津見神社、筥崎・志賀島の海人もかかわる広範なお祭りであったことがわかります。また、香椎宮の創建により、志賀海神社など、地方氏族の社が大和政権の宗教政策の下に統制されていく過程の残滓をすくいあげてくれる情報でもあります。

香椎潟の入江に面して、左・西側から頓宮・浜鳥居・浜男大明神・御島を描く『筑前国続風土記付録』・「香椎宮」図一部

【浜男神社】→浜男神社は、かつて香椎潟、現在の香椎浜に面して鎮座し、沖合に浮かぶ御島神社の遥拝所だろうといわれています。その名称から、あるいは、志賀島の海神・安曇磯良やエビス信仰が混交した社なのかもしれません。

【香椎宮・香椎浜御島神社例祭】→香椎宮前バス停から慌てて西鉄バスに乗ってもらい、約7分。香椎浜車庫・片男佐橋手前で降りてもらい香椎浜北公園へ突進!大潮干潮時で干潟をみせる香椎浜に浮かぶ御島神社を眺めると、神職による祝詞奏上がはじまっている様子。皆さんリュックに担いできた長靴を取り出すと急いで浜へ、、、

ようやく対岸・香椎浜北公園へ

干潟が顔を出し、御島への道が、、、

御島の周りを、人が、、

長靴に履き替えて、急ぎ、浜渡り、、

神職、空をあおいで大きく奉拝、、

御神饌、、

今年の御島例祭は龍笛が空に響く、、

神事が終わり、みなさま香椎浜北公園に集合。御島が神功皇后三韓征伐出陣の地、また、出陣に際して海水にさらした髪の毛が、自然に美豆良に結ばれれば、征旅に幸がもたらされるという占い・誓約〔うけい〕をおこなったと古事記にある伝説の地なのです、など、冷たいものなどを口にしながらご説明。皆様、お疲れさまでございました、、

香椎宮.大伴旅人.御島神社例祭・歴史遠足 レジュメ