2024年03月17日

福福岡城内を牡丹・芍薬・藤・菖蒲とお花見遠足&講演「黒田藤巴、実は使われていなかった」

「那国王の教室」歴史遠足・教室:福岡市後援

初夏の花々、牡丹・芍薬・藤・菖蒲が咲きほこる福岡城を歴史遠足。福岡市美術館レクチャールームで「黒田藤巴紋は使われていなかった」をテーマに教室です。

集 合:令和 6年5月11日(土)13:00福岡城下の橋

参加費:¥3.500-(1日保険含む)

問い合わせ・申し込み

Tel.090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

【当日の予定詳細】

13:00福岡城下之橋集合→福岡城牡丹芍薬園→名島門横藤棚→松の木坂御門跡→本丸裏御門跡→鉄御門跡→天守台→武具櫓跡→菖蒲池→追い廻橋→14:30福岡市美術館レクチャールーム:講演「黒田藤巴紋は使われていなかった」16:00解散

Google map福岡城下之橋

https://maps.app.goo.gl/3NcRXnAyGjtQJXnn6

主催「那国王の教室」福岡市東区大岳3-21-1-301

後援:福岡市

福岡市政だより4月15日号情報 BOXweb版ページ

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/fsdweb/2024/0315/1107.html

丸餅紋が鍬形の伝黒田長政所用「黒漆塗桃形大水牛脇立兜」

福岡市博物館企画展示カタログNo.246 甲冑にみる江戸時代展2-大水牛と桃形の系譜-より

伝伝黒田長政所用永楽銭紋陣羽織

特別展 黒田長政没後400年 黒田侯爵家の名品 知られざる黒田家「家宝」の近代史 より

福岡城牡丹芍薬園横の伝潮見櫓と下之橋御門

初夏の花々、牡丹・芍薬・藤・菖蒲が咲きほこる福岡城を歴史遠足。福岡市美術館レクチャールームで「黒田藤巴紋は使われていなかった」をテーマに教室です。

集 合:令和 6年5月11日(土)13:00福岡城下の橋

参加費:¥3.500-(1日保険含む)

問い合わせ・申し込み

Tel.090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

【当日の予定詳細】

13:00福岡城下之橋集合→福岡城牡丹芍薬園→名島門横藤棚→松の木坂御門跡→本丸裏御門跡→鉄御門跡→天守台→武具櫓跡→菖蒲池→追い廻橋→14:30福岡市美術館レクチャールーム:講演「黒田藤巴紋は使われていなかった」16:00解散

Google map福岡城下之橋

https://maps.app.goo.gl/3NcRXnAyGjtQJXnn6

主催「那国王の教室」福岡市東区大岳3-21-1-301

後援:福岡市

福岡市政だより4月15日号情報 BOXweb版ページ

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/fsdweb/2024/0315/1107.html

丸餅紋が鍬形の伝黒田長政所用「黒漆塗桃形大水牛脇立兜」

福岡市博物館企画展示カタログNo.246 甲冑にみる江戸時代展2-大水牛と桃形の系譜-より

伝伝黒田長政所用永楽銭紋陣羽織

特別展 黒田長政没後400年 黒田侯爵家の名品 知られざる黒田家「家宝」の近代史 より

福岡城牡丹芍薬園横の伝潮見櫓と下之橋御門

2024年03月10日

望月の歌の現代的解釈への伏線?花山天皇出家を予測できずメンツを潰される『大鏡』中の安倍晴明

〜 光る君へ 十夜「月夜の陰謀」〜

この夜は柄本道長とまひろ式部との恋愛と、いわゆる「寛和の乱」と称される花山天皇を騙しての出家・退位「せめおろし」が描かれます

それにしても、月の夜の、どこかあばら屋での道長とまひろの逢瀬のシーンは美と官能が入り混じり迫ってくるのです

「海の見える、どこか遠い国へ、今日、今から二人でいこう。ふたりで暮らそう」という道長にまひろは「アナタには下々の民がまっとうに暮らすことができる国をつくる使命がある。アナタはそのために生を受けたのよ」と聡し拒絶

知られた道長による「望月の」云々の歌は道長自身の栄華を自画自賛するものではなく、望月の欠けることがないような、人々に豊さと安心をとどける私の治世が続くように、という気持ちを歌うのだという、現代風の解釈があります

満月の夜に、ようするに駆け落ちしようという道長に対して、道長に与えられた仕事、運命を式部が説くというのは、望月の歌の現代的解釈への着地を目指すための伏線かな、などと意地悪にみるのでした

紫式部日記中に読み取れる道長と式部の関係は、あくまで主人と仕える女房の姿ですから、官能美で描かれる二人には幾分違和感を催すのですが。しかし、そこはまあ、物語ですし、、、

さて、「光る君へ」での「寛和の乱」は、段田兼家の諮問に応えて、サンタマリア晴明が宿星を占い決行されました

一方、『大鏡』花山紀には、この事件の発生を予測できずメンツを潰された晴明の姿が描かれます

道兼に導かれた花山天皇は牛車で清涼殿を抜け出し、落髪する山科元慶寺へとむかいます。その際晴明邸の前を通るのですが、晴明は「帝おりさせ給ふと見ゆる天変ありつるが、すでになりにけりと見ゆるかな」と慌てます。退位の兆しの天変に気付いてはいたが、既に事はなったのかしくじったというわけです

それで慌てて「参りて奏せむ。車に装束疾うせよ」、宮中に報告に発つぞ、はよう牛車を用意せよと晴明は花山天皇の車を見送りながら家人に命じるのです

これはつまり、天変の予兆を報告するという職掌を怠ってしまい、または、予兆の感知を誤ったということであり、当代随一とされた陰陽師・安倍晴明の顔がまるっと潰されたと、『大鏡』は伝えるわけです

さて、来週はいよいよ、まひる式部と父為時の「海の見える国」への旅立ちとなるのでせうか、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

この夜は柄本道長とまひろ式部との恋愛と、いわゆる「寛和の乱」と称される花山天皇を騙しての出家・退位「せめおろし」が描かれます

それにしても、月の夜の、どこかあばら屋での道長とまひろの逢瀬のシーンは美と官能が入り混じり迫ってくるのです

「海の見える、どこか遠い国へ、今日、今から二人でいこう。ふたりで暮らそう」という道長にまひろは「アナタには下々の民がまっとうに暮らすことができる国をつくる使命がある。アナタはそのために生を受けたのよ」と聡し拒絶

知られた道長による「望月の」云々の歌は道長自身の栄華を自画自賛するものではなく、望月の欠けることがないような、人々に豊さと安心をとどける私の治世が続くように、という気持ちを歌うのだという、現代風の解釈があります

満月の夜に、ようするに駆け落ちしようという道長に対して、道長に与えられた仕事、運命を式部が説くというのは、望月の歌の現代的解釈への着地を目指すための伏線かな、などと意地悪にみるのでした

紫式部日記中に読み取れる道長と式部の関係は、あくまで主人と仕える女房の姿ですから、官能美で描かれる二人には幾分違和感を催すのですが。しかし、そこはまあ、物語ですし、、、

さて、「光る君へ」での「寛和の乱」は、段田兼家の諮問に応えて、サンタマリア晴明が宿星を占い決行されました

一方、『大鏡』花山紀には、この事件の発生を予測できずメンツを潰された晴明の姿が描かれます

道兼に導かれた花山天皇は牛車で清涼殿を抜け出し、落髪する山科元慶寺へとむかいます。その際晴明邸の前を通るのですが、晴明は「帝おりさせ給ふと見ゆる天変ありつるが、すでになりにけりと見ゆるかな」と慌てます。退位の兆しの天変に気付いてはいたが、既に事はなったのかしくじったというわけです

それで慌てて「参りて奏せむ。車に装束疾うせよ」、宮中に報告に発つぞ、はよう牛車を用意せよと晴明は花山天皇の車を見送りながら家人に命じるのです

これはつまり、天変の予兆を報告するという職掌を怠ってしまい、または、予兆の感知を誤ったということであり、当代随一とされた陰陽師・安倍晴明の顔がまるっと潰されたと、『大鏡』は伝えるわけです

さて、来週はいよいよ、まひる式部と父為時の「海の見える国」への旅立ちとなるのでせうか、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年03月08日

登山するカエル

福岡県太宰府市と筑紫野市にある国指定史跡・宝満山(829メートル)を登るヒキガエルが、太宰府市の市民遺産になった。地元の保護団体「宝満山ヒキガエルを守る会」によると、例年5月から1か月あまりかけて、麓の池から山頂を目指すとされ、市景観・市民遺産会議で14日に認定された。

読売新聞より、、、

https://www.yomiuri.co.jp/science/20201015-OYT1T50161/

山頂を目指すヒキガエル(2017年6月、「宝満山ヒキガエルを守る会」の渡辺利久男さん撮影)

山頂を目指すヒキガエル(2017年6月、「宝満山ヒキガエルを守る会」の渡辺利久男さん撮影)

同会によると、ヒキガエルは太宰府市内の麓にある池2か所で、5月中・下旬頃、オタマジャクシからカエルになり、1万~10万匹が林道の側溝や登山道の石段をよじ登り、山頂に向かう。高低差約600メートル、2・5キロほどを歩き、100~1000匹が6月下旬~7月初旬頃、山頂に到達するとされる。数年後には再び麓の池に戻って繁殖行動をするとみられる。

2010~11年、会員が池でカエルが産卵し、大量のオタマジャクシが孵化ふかすることを発見。佐賀大名誉教授の田中明さん(76)(環境情報学)が16年に「登山」の様子を確認した。田中さんは、宝満山以外でヒキガエルが山頂を目指す状況は確認されていないとしており、「はっきりした理由はわからないが、多くの登山者の靴底が運ぶカエルのにおいを追って登っている可能性がある」とみる。

同会は、カエルを観察し、踏まないよう注意を呼びかけるポスターを掲示するなどしており、「神秘的な生態を持つカエルの尊さを知り、宝満山の自然と歴史への愛着を深めてほしい」としている。

読売新聞より、、、

https://www.yomiuri.co.jp/science/20201015-OYT1T50161/

山頂を目指すヒキガエル(2017年6月、「宝満山ヒキガエルを守る会」の渡辺利久男さん撮影)

山頂を目指すヒキガエル(2017年6月、「宝満山ヒキガエルを守る会」の渡辺利久男さん撮影)

同会によると、ヒキガエルは太宰府市内の麓にある池2か所で、5月中・下旬頃、オタマジャクシからカエルになり、1万~10万匹が林道の側溝や登山道の石段をよじ登り、山頂に向かう。高低差約600メートル、2・5キロほどを歩き、100~1000匹が6月下旬~7月初旬頃、山頂に到達するとされる。数年後には再び麓の池に戻って繁殖行動をするとみられる。

2010~11年、会員が池でカエルが産卵し、大量のオタマジャクシが孵化ふかすることを発見。佐賀大名誉教授の田中明さん(76)(環境情報学)が16年に「登山」の様子を確認した。田中さんは、宝満山以外でヒキガエルが山頂を目指す状況は確認されていないとしており、「はっきりした理由はわからないが、多くの登山者の靴底が運ぶカエルのにおいを追って登っている可能性がある」とみる。

同会は、カエルを観察し、踏まないよう注意を呼びかけるポスターを掲示するなどしており、「神秘的な生態を持つカエルの尊さを知り、宝満山の自然と歴史への愛着を深めてほしい」としている。

2024年03月03日

『大鏡」中の花山天皇出家と安倍晴明/実資日記『小右記」中の義懐への文句

〜 光る君へ 九夜「遠くの国」〜

オープニング。先週放映された散楽一座が、盗賊を働こうと忍び込んだ東三条殿で捕らえられたシーンが再び。

家人たちへ「検非違使へ連れていけ」と、その後の処理を命ずる道長の姿に、バッハ無伴奏チェロ組曲が、

道長が現れる重要なシーンには流されるな、と。鳥野辺で遺体に変わった散楽一座をまひろとふたり、素手で埋葬する場面でも、深く重いバッハ無伴奏チェロ組曲が。チェロの音域はどの楽器よりも人の発声の域に近いそうで、、

チェロに限らず、バイオリンやビオラも使用されて、、。人の心の律動を拾うのには、くみとるのには、弦楽器が他の楽器にくらべて優れているそうで。魔物の存在がその精神空間に占める、平安朝の人々の心理を拾うのには、弦楽器以上のものはないなと思うわけです

で、ドラマは花山天皇出家への誘導、そして退位へと話が進んでいきます。そもそも、兼家外孫・懐仁親王が東宮としてあるという状況では、花山天皇は即位と同時に退位を迫られる巡り合わせにあったのです、

花山天皇が即位すると同時に、早々に退位に追い込むことが兼家にとっての課題でした。

花山天皇退位への筋書きはサンタマリア晴明。

複数ある花山天皇退位事件「安和の変」についてふれる史書中、晴明の関わりについてふれるのは、唯一『大鏡』です

『大鏡』によると、花山天皇が出家を果たそうと元慶寺にむかう途中、安倍晴明邸の前を通ります。その際、先を急ぐ花山天皇の姿を認めた晴明が

「もう、ことは決まっている」と口にしたというだけの話。兼家と晴明の謀議は、「光る君へ」のオリジナルストーリーです

花山天皇出家前年、寛和元年985秋に、北極星へ接近する星が激しく輝いたという天変を晴明は観測。花山天皇の慎みにかける態度が引き起こした凶事だと奏上。兼家とのあいだに画策、謀議を巡らすとは、史書上には描かれてはいませんが、花山天皇退位への予兆を観測していました、、、

そして、ロバート実資。義懐の出世を愚痴る実資に、奥様が「日記にお書きなさい」と。実資は、「書かぬかかぬ」と実資は不機嫌に返事

実は実資の日記「小右記」には、義懐らの花山天皇側近抜擢について「奇々怪々」と腐しています

チェロをはじめとした弦楽器の音色に、まひろ式部の表情は沈む。通奏低音が重い45分間を奏でた今夜でした、、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

オープニング。先週放映された散楽一座が、盗賊を働こうと忍び込んだ東三条殿で捕らえられたシーンが再び。

家人たちへ「検非違使へ連れていけ」と、その後の処理を命ずる道長の姿に、バッハ無伴奏チェロ組曲が、

道長が現れる重要なシーンには流されるな、と。鳥野辺で遺体に変わった散楽一座をまひろとふたり、素手で埋葬する場面でも、深く重いバッハ無伴奏チェロ組曲が。チェロの音域はどの楽器よりも人の発声の域に近いそうで、、

チェロに限らず、バイオリンやビオラも使用されて、、。人の心の律動を拾うのには、くみとるのには、弦楽器が他の楽器にくらべて優れているそうで。魔物の存在がその精神空間に占める、平安朝の人々の心理を拾うのには、弦楽器以上のものはないなと思うわけです

で、ドラマは花山天皇出家への誘導、そして退位へと話が進んでいきます。そもそも、兼家外孫・懐仁親王が東宮としてあるという状況では、花山天皇は即位と同時に退位を迫られる巡り合わせにあったのです、

花山天皇が即位すると同時に、早々に退位に追い込むことが兼家にとっての課題でした。

花山天皇退位への筋書きはサンタマリア晴明。

複数ある花山天皇退位事件「安和の変」についてふれる史書中、晴明の関わりについてふれるのは、唯一『大鏡』です

『大鏡』によると、花山天皇が出家を果たそうと元慶寺にむかう途中、安倍晴明邸の前を通ります。その際、先を急ぐ花山天皇の姿を認めた晴明が

「もう、ことは決まっている」と口にしたというだけの話。兼家と晴明の謀議は、「光る君へ」のオリジナルストーリーです

花山天皇出家前年、寛和元年985秋に、北極星へ接近する星が激しく輝いたという天変を晴明は観測。花山天皇の慎みにかける態度が引き起こした凶事だと奏上。兼家とのあいだに画策、謀議を巡らすとは、史書上には描かれてはいませんが、花山天皇退位への予兆を観測していました、、、

そして、ロバート実資。義懐の出世を愚痴る実資に、奥様が「日記にお書きなさい」と。実資は、「書かぬかかぬ」と実資は不機嫌に返事

実は実資の日記「小右記」には、義懐らの花山天皇側近抜擢について「奇々怪々」と腐しています

チェロをはじめとした弦楽器の音色に、まひろ式部の表情は沈む。通奏低音が重い45分間を奏でた今夜でした、、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年03月03日

ウメの福岡城歴史遠足と教室「福岡城命名3つの異説」

令和6年3月2日(土)13:00・大濠公園ボートハウス横集合。この度は寂しく、こじんまりとご参加2名、写真係パンダと私合わせて4名、、

大濠の向こうに見える大休山・南公園丘陵から降りてきた、尾根筋に築城された福岡城の景観を、玉蘭「筑前名所図会」にある福岡城スケッチとてらし合わせながら江戸時代の風景を脳内再生

060302歴史遠足レジュメ

奥村玉蘭「筑前名所図会」千賀浦古跡図/現大濠公園。中央に三層の武具櫓。左手、福岡城丘陵が海に落ちる部分に小さく、現在、三の丸広場に復元再建中の潮見櫓が描かれている

大濠公園から福岡城内郭に入った地点。現在の三の丸広場西側。左)福岡城内郭西側、大濠汀の土手跡。右)復元再建中の潮見櫓現場前

伝潮見櫓と下ノ橋御門。現在再建復元中の潮見櫓との関係、火災にあった下ノ橋御門の再建経緯など、ひとくさりやりながら、、

左)松の木坂御門跡/右)古写真・左から大組櫓・松の木坂御門櫓・屏風櫓

以下、古写真と照合しながら本丸表御門跡→祈念櫓跡→小中天守台跡→武具櫓跡→鉄物櫓・追廻橋跡→福岡市美術館へと歩く

本丸表御門と同古写真

祈念櫓と同古写真。祈念櫓は茶室に使われていたともいう、、、

小中天守台から。天神方面を望む。古写真なし

南の丸武具櫓跡石垣と、武具櫓古写真。武具櫓は、福岡城最長・最高×12,5mの南の丸石垣の上に長さ 63m・幅 9m、二階多聞櫓が9m、三階櫓12.7mをのせていた。三階櫓の規模は伊予松山城天守閣に匹敵した

武具櫓は兵営として福岡城が接収されると、現在の中央区舞鶴にあった黒田別邸へ移築された。左)移築作業中の武具櫓骨組.右)黒田別邸移築後の武具櫓

お気に入りのポイント、多聞南隅櫓を見上げるお気に入りのポイントを通過して、本日の歴史遠足最終点・追廻橋跡・鉄物櫓跡へ、、、

追廻橋跡・鉄物櫓跡と同古写真。追廻門橋は、下ノ橋・上ノ橋と三つかかる福岡城内郭へは入る橋の一つ。その名称は外角側に厩があるウマを追い回して出入りさせたいたところから。そして教室・講演会場の福岡市美術館へ

福岡市美術館。進藤一馬初代館長像前

060302那国王の教室「福岡城命名三つの異説」レジュメ

那国王の教室レジュメ一覧

那国王の教室次回ご案内

大濠の向こうに見える大休山・南公園丘陵から降りてきた、尾根筋に築城された福岡城の景観を、玉蘭「筑前名所図会」にある福岡城スケッチとてらし合わせながら江戸時代の風景を脳内再生

060302歴史遠足レジュメ

奥村玉蘭「筑前名所図会」千賀浦古跡図/現大濠公園。中央に三層の武具櫓。左手、福岡城丘陵が海に落ちる部分に小さく、現在、三の丸広場に復元再建中の潮見櫓が描かれている

大濠公園から福岡城内郭に入った地点。現在の三の丸広場西側。左)福岡城内郭西側、大濠汀の土手跡。右)復元再建中の潮見櫓現場前

伝潮見櫓と下ノ橋御門。現在再建復元中の潮見櫓との関係、火災にあった下ノ橋御門の再建経緯など、ひとくさりやりながら、、

左)松の木坂御門跡/右)古写真・左から大組櫓・松の木坂御門櫓・屏風櫓

以下、古写真と照合しながら本丸表御門跡→祈念櫓跡→小中天守台跡→武具櫓跡→鉄物櫓・追廻橋跡→福岡市美術館へと歩く

本丸表御門と同古写真

祈念櫓と同古写真。祈念櫓は茶室に使われていたともいう、、、

小中天守台から。天神方面を望む。古写真なし

南の丸武具櫓跡石垣と、武具櫓古写真。武具櫓は、福岡城最長・最高×12,5mの南の丸石垣の上に長さ 63m・幅 9m、二階多聞櫓が9m、三階櫓12.7mをのせていた。三階櫓の規模は伊予松山城天守閣に匹敵した

武具櫓は兵営として福岡城が接収されると、現在の中央区舞鶴にあった黒田別邸へ移築された。左)移築作業中の武具櫓骨組.右)黒田別邸移築後の武具櫓

お気に入りのポイント、多聞南隅櫓を見上げるお気に入りのポイントを通過して、本日の歴史遠足最終点・追廻橋跡・鉄物櫓跡へ、、、

追廻橋跡・鉄物櫓跡と同古写真。追廻門橋は、下ノ橋・上ノ橋と三つかかる福岡城内郭へは入る橋の一つ。その名称は外角側に厩があるウマを追い回して出入りさせたいたところから。そして教室・講演会場の福岡市美術館へ

福岡市美術館。進藤一馬初代館長像前

060302那国王の教室「福岡城命名三つの異説」レジュメ

那国王の教室レジュメ一覧

那国王の教室次回ご案内

2024年03月01日

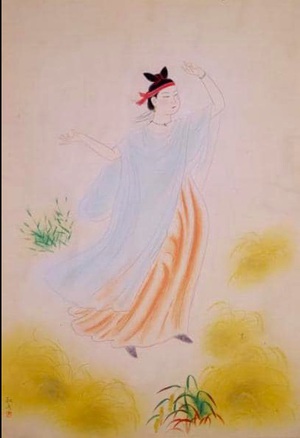

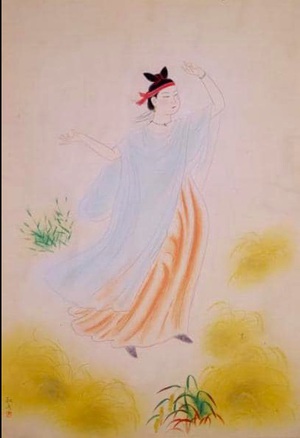

刻まれた少女の体は食物に変わる祭儀と、保食神を殺す月読神、保食神を殺す須佐之男命

『日本書紀』に月読神が保食神(ウケモチノカミ)を殺害する話がある。『古事記』にはスサノウが大宜都比売神(オオガツヒメカミ)を殺害する話がある。いずれの話も殺害された女神の体から食物が生成する。

これら神話の原型としての祭儀がニューギニアでおこなわれた。

【マヨ祭儀・ニューギニア・マリンドアニム族】

いよいよマヨ祭りの頂点をなす、つぎのような凄惨な儀式が行われる。

「殺す父」と呼ばれる男が、儀礼のなかだけで使われる特殊な武器を携えて登場し、「マヨ娘」あるいは「マヨ母」と呼ばれる生贄の少女を殺害する。この少女は殺される前に、そこにいるすべての男たちによって犯されねばならない。彼女の肉は食べられ、骨は一本一本の椰子の根本に分けられて埋められ、血は椰子の幹に塗られる。

吉田敦彦「日本神話の源流」第三章〜神の殺害と農耕の起源〜p65

食物生成神話譚。ヤーウェヌ型神話と称されるこれら、祭儀と神話。女神の体は死と引き換えに食物に変えられる、、、

画/安田靱彦「保食神(うけもちのかみ)」

これら神話の原型としての祭儀がニューギニアでおこなわれた。

【マヨ祭儀・ニューギニア・マリンドアニム族】

いよいよマヨ祭りの頂点をなす、つぎのような凄惨な儀式が行われる。

「殺す父」と呼ばれる男が、儀礼のなかだけで使われる特殊な武器を携えて登場し、「マヨ娘」あるいは「マヨ母」と呼ばれる生贄の少女を殺害する。この少女は殺される前に、そこにいるすべての男たちによって犯されねばならない。彼女の肉は食べられ、骨は一本一本の椰子の根本に分けられて埋められ、血は椰子の幹に塗られる。

吉田敦彦「日本神話の源流」第三章〜神の殺害と農耕の起源〜p65

食物生成神話譚。ヤーウェヌ型神話と称されるこれら、祭儀と神話。女神の体は死と引き換えに食物に変えられる、、、

画/安田靱彦「保食神(うけもちのかみ)」

2024年03月01日

サクラの名島.福岡城歴史遠足と教室と老松花見弁当

名島城の巨大な臥龍桜・全城サクラの福岡城を歴史遠足。お昼は、博多の老舗料亭「老松」の花見弁当。午後、福岡市美術館ミュージアムホール講演は「名島・福岡城の歴史」

【当日予定詳細】

9:00天神日銀前集合:貸切バス→名島城→11:00福岡城上之橋駐車場.老松花見弁当配布→天守台→自由散策→教室「名島城と福岡城の歴史」福岡市美術館レクチャールーム・ミュージアムホール

集 合:令和6年3月27日(水)

am9:00福岡市中央区天神日銀福岡支店前

参加費:¥6,000-(交通費・老松花見弁当・1日保険含)

問い合わせ・申し込み

Tel. 090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

主催:「那国王の教室」

福岡市東区大岳3-21-1-301

後援:福岡市

福岡市政だより情報BOX案内ページ

map集合場所:日本銀行福岡支店

@福岡城天守台.黒豆も花見

@名島城臥龍桜

@名島城の桜.海から

@福岡城鉄御門跡の桜

@福岡城鉄御門下と桜

@福岡城二の丸の桜

@福岡城本丸の桜

【当日予定詳細】

9:00天神日銀前集合:貸切バス→名島城→11:00福岡城上之橋駐車場.老松花見弁当配布→天守台→自由散策→教室「名島城と福岡城の歴史」福岡市美術館レクチャールーム・ミュージアムホール

集 合:令和6年3月27日(水)

am9:00福岡市中央区天神日銀福岡支店前

参加費:¥6,000-(交通費・老松花見弁当・1日保険含)

問い合わせ・申し込み

Tel. 090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

主催:「那国王の教室」

福岡市東区大岳3-21-1-301

後援:福岡市

福岡市政だより情報BOX案内ページ

map集合場所:日本銀行福岡支店

@福岡城天守台.黒豆も花見

@名島城臥龍桜

@名島城の桜.海から

@福岡城鉄御門跡の桜

@福岡城鉄御門下と桜

@福岡城二の丸の桜

@福岡城本丸の桜

2024年02月28日

宗像三女神、織縫神としての文献資料、民俗・考古資料

・文献資料

★三女神親神・須佐之男神による「忌機屋(聖なる機織り屋)」への悪戯についての神話(古事記・高天原誓約の段)

★大国主神と宗像三神の一、タギリヒメ神の子、ソトオリヒメ神が兄のアジスキタカヒコネ神を唱う歌唱に「機織り」が出て来る(古事記・天孫降臨の段)

★宗像社境内末社、縫殿神社の祭神・兄媛渡来説話(日本書紀 応神四十一年)

・民俗・考古資料

★宗像沖ノ島祭祀を継承したものがあるとされる伊勢神宮祭祀に、「神御衣祭」(かんみそ祭・毎年、四月・十月に新たに織った絹と朝の布帛を奉る)が伝わる。

★沖ノ島黄金谷出土「金銅機織雛形」

★宗像氏族墳墓・新原奴山古墳群在の奴山集落への縫殿神社鎮座

★同縫殿神社は元、新原奴山古墳群中の22号墳上に在った。

★新原奴山古墳群近接の弥生時代住居跡から紡錘車など織縫関連の遺物の出土

★宗像社境外末社に幟を織ることで戦勝を導いた説話を創建縁起にもつ織幡神社がある

※画像/伊勢神宮・神御衣祭 御料 (神宮HPより)

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

★三女神親神・須佐之男神による「忌機屋(聖なる機織り屋)」への悪戯についての神話(古事記・高天原誓約の段)

★大国主神と宗像三神の一、タギリヒメ神の子、ソトオリヒメ神が兄のアジスキタカヒコネ神を唱う歌唱に「機織り」が出て来る(古事記・天孫降臨の段)

★宗像社境内末社、縫殿神社の祭神・兄媛渡来説話(日本書紀 応神四十一年)

・民俗・考古資料

★宗像沖ノ島祭祀を継承したものがあるとされる伊勢神宮祭祀に、「神御衣祭」(かんみそ祭・毎年、四月・十月に新たに織った絹と朝の布帛を奉る)が伝わる。

★沖ノ島黄金谷出土「金銅機織雛形」

★宗像氏族墳墓・新原奴山古墳群在の奴山集落への縫殿神社鎮座

★同縫殿神社は元、新原奴山古墳群中の22号墳上に在った。

★新原奴山古墳群近接の弥生時代住居跡から紡錘車など織縫関連の遺物の出土

★宗像社境外末社に幟を織ることで戦勝を導いた説話を創建縁起にもつ織幡神社がある

※画像/伊勢神宮・神御衣祭 御料 (神宮HPより)

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年02月25日

道長、倫子婿入り問題/仇を前に琵琶、、、

〜 光る君へ 第8回「 招かれざる者」〜

さて、道長、倫子婿入り問題です。

何回前でした、すでに触れましたが、今回描かれているように、道長姉・東三条院詮子、そして倫子の母・繆子がふたりを結ぶことに積極的で、倫子父・源雅信は反対であったという構図は、道長、倫子婿入り問題についての古くからの物語です

ただし、その発端は、花山天皇側近、権中納言に昇進した藤原義懐の専横を牽制する目的で、左大臣・源雅信との連携を強くするべく、ひいては雅信にその娘倫子への道長の婿入りを求めた段田兼家だという設定では話が、ちと、違うのです

『栄花物語』によると、、

兼家は、道長が未だ三位中将であることから「位などまだいと浅きが、かたはらいたき事」と、左大臣家の倫子の婿に道長を出すことに躊躇があったようで

一方、雅信は道長のことを「口わき黄ばみたる主」つまり、クチバシ黄色い未熟者だと。「あなもの狂をし」、ばかばかしとまで言っています。雅信は人として道長を嫌ったようです、、

一方、雅信奥様の繆子は、道長は買い!、だと「この君、ただならず見ゆる君なり」・「われに任せたまへれかし」と、ふたりの結婚を「ただ急がせ給う」たそう。それで止むなく雅信も了解したのだといいます

道長姉・東三条院詮子は、倫子とのあいだだけではなく、第二夫人・源明子との縁もたぐりよせます

倫子は宇多天皇曽孫、明子は醍醐天皇孫。道長と詮子姉弟は、一族ごとを天皇外戚に高めたのです、、、

で、ふたりの馴れ初めについては「この三位殿、この姫君をいかでと心深う思ひきこえ給ひて」とあり。道長が倫子を見染めたという、第八夜、今回の「光る君へ」とは逆の恋の形を伝えます、、、

まひろ式部と柄本道長の恋の行方を「光る君へ」は通奏低音として奏でます。道長が倫子へ首ったけでは物語が破綻しますから、ね、、

はて、

柄本道長には、本人の意思とは別に婚礼の話が進むなか、まひろ式部は、仇を前に琵琶をかき鳴らすのです。それでなくても重い音をだす琵琶。道兼 を前にまひろ式部が奏でる音は、重さに闇、そして悲しみの溝をくわえたものでした、、、、、

次回は、遠い国へ、、、。

まひろと岸谷為時には、海が見える国、遠くの国への旅が待つのですが、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

さて、道長、倫子婿入り問題です。

何回前でした、すでに触れましたが、今回描かれているように、道長姉・東三条院詮子、そして倫子の母・繆子がふたりを結ぶことに積極的で、倫子父・源雅信は反対であったという構図は、道長、倫子婿入り問題についての古くからの物語です

ただし、その発端は、花山天皇側近、権中納言に昇進した藤原義懐の専横を牽制する目的で、左大臣・源雅信との連携を強くするべく、ひいては雅信にその娘倫子への道長の婿入りを求めた段田兼家だという設定では話が、ちと、違うのです

『栄花物語』によると、、

兼家は、道長が未だ三位中将であることから「位などまだいと浅きが、かたはらいたき事」と、左大臣家の倫子の婿に道長を出すことに躊躇があったようで

一方、雅信は道長のことを「口わき黄ばみたる主」つまり、クチバシ黄色い未熟者だと。「あなもの狂をし」、ばかばかしとまで言っています。雅信は人として道長を嫌ったようです、、

一方、雅信奥様の繆子は、道長は買い!、だと「この君、ただならず見ゆる君なり」・「われに任せたまへれかし」と、ふたりの結婚を「ただ急がせ給う」たそう。それで止むなく雅信も了解したのだといいます

道長姉・東三条院詮子は、倫子とのあいだだけではなく、第二夫人・源明子との縁もたぐりよせます

倫子は宇多天皇曽孫、明子は醍醐天皇孫。道長と詮子姉弟は、一族ごとを天皇外戚に高めたのです、、、

で、ふたりの馴れ初めについては「この三位殿、この姫君をいかでと心深う思ひきこえ給ひて」とあり。道長が倫子を見染めたという、第八夜、今回の「光る君へ」とは逆の恋の形を伝えます、、、

まひろ式部と柄本道長の恋の行方を「光る君へ」は通奏低音として奏でます。道長が倫子へ首ったけでは物語が破綻しますから、ね、、

はて、

柄本道長には、本人の意思とは別に婚礼の話が進むなか、まひろ式部は、仇を前に琵琶をかき鳴らすのです。それでなくても重い音をだす琵琶。道兼 を前にまひろ式部が奏でる音は、重さに闇、そして悲しみの溝をくわえたものでした、、、、、

次回は、遠い国へ、、、。

まひろと岸谷為時には、海が見える国、遠くの国への旅が待つのですが、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年02月23日

職隆墓石と重隆・明石女墓誌と孝高、重隆子・職隆養子説

播磨御着城址(兵庫県姫路市御着)には、孝高祖父・黒田重隆と父職隆室明石氏女の墓塔が建つ。寛政五年1793、現在の兵庫県姫路市御着の御着小寺後裔という、天川久兵衛屋敷内からふたりの墓誌が発見された。かつての黒田主君小寺の居城の近く「筑前様御部屋跡」といわれていた場所。福岡藩は山口武乕を派遣し整備させた

十年前の天明三年1783秋には姫路城東南の妻鹿(めが)村(兵庫県姫路市飾磨区妻鹿)で、職隆墓石が発見されている。山本喜右衛門が派遣され、玉垣(たまがき)を廻らせ、上家(うわや)を新築し墓石を祀る

10年を前後して職隆墓石。そして、その父と職隆室明石女、つまり孝高母の墓誌が発見された。不思議なのは職隆とその室明石女の夫婦がそろう形で墓石なり墓誌なりが発見されなかったのか

どうしたわけで、職隆室明石女と姑にあたる重隆の墓誌が発見されたのか

山本喜右衛門は報告書「姫路御古墓記」に、孝高は重隆の子で小寺当主職隆の元へ養子に入ったという播磨出張中に採取した話を記している

天明三年発見の墓誌は、重隆と明石女を夫婦とするもので、二人のあいだに生まれたのが孝高と推測すれば、孝高は小寺職隆の元へ養子に出たという武乕採取の話が整合性をもつことになる、、、

黒田職隆墓石塔図

十年前の天明三年1783秋には姫路城東南の妻鹿(めが)村(兵庫県姫路市飾磨区妻鹿)で、職隆墓石が発見されている。山本喜右衛門が派遣され、玉垣(たまがき)を廻らせ、上家(うわや)を新築し墓石を祀る

10年を前後して職隆墓石。そして、その父と職隆室明石女、つまり孝高母の墓誌が発見された。不思議なのは職隆とその室明石女の夫婦がそろう形で墓石なり墓誌なりが発見されなかったのか

どうしたわけで、職隆室明石女と姑にあたる重隆の墓誌が発見されたのか

山本喜右衛門は報告書「姫路御古墓記」に、孝高は重隆の子で小寺当主職隆の元へ養子に入ったという播磨出張中に採取した話を記している

天明三年発見の墓誌は、重隆と明石女を夫婦とするもので、二人のあいだに生まれたのが孝高と推測すれば、孝高は小寺職隆の元へ養子に出たという武乕採取の話が整合性をもつことになる、、、

黒田職隆墓石塔図

2024年02月23日

大嘗祭祭儀の始源、阿曇神話・海幸山幸神話と龍神

龍神と綿津見神の混同に応える一文、、、

さて、龍です。

漢高祖・劉邦は、龍が父。龍と結ばれた母が産んだという伝承をもちます(『史記』)。

古代中華の魔物辞典といえる春秋戦国時代(BC770~221)成立の『山海経』に、始祖黄帝は龍に乗ったとあります。

高麗始祖王・東明王の母は河伯の子だといいます。(『魏書』『隋書』『周書』各高麗伝 『三国史記』『広開土王碑文』)。河伯は、つまり龍。

新羅始祖・朴赫居世の妃は、龍の脇から生まれたといいます(『三国史記』『三国遺事』)。

世界最古の龍を象る遺物が、BC4000年頃のものとされる、西水披遺跡(現共産中国河南省濮陽市)遺跡から出土しています。遺体を取り巻き敷き詰められた、貝殻で描かれた龍だそうです。昨夏には、BC4500~3000年の遺跡と考えられるモンゴル自治区彩陶坡遺跡から龍頭の飾りが出土しました。

そういえば『ゲド戦記』に龍、ドラゴンが活躍するな、と、思い出してネット上での確認ですが調べてみると、ギリシャ・ローマ神話、メソポタミア神話、ケルト神話、ゲルマン神話、いずれにもドラゴンが登場します。

では列島、豊秋津島国ではどうでせう。

記紀神話中の始祖神話、ニニギノ命の降臨。ホスソリ命・ホスセリ命・ホオリ命が活躍する海神宮巡遊、いわゆる海幸山幸神話。そして、アメノオシホミミ命からスサノオ命・ヒルメムチ、イザナギ命・イザナミ命、タカギムスビノカミへと遡りますが、どこにも龍の登場はありません。

ホオリ命とのあいだにウガヤフキアエズノ命を産んだ、トヨタマヒメ命が産室で化身した姿はヤヒロノワニであり龍、ドラゴンではありません。スサノオ命がクシナダヒメノ命を救おうと戦った相手はヤマタノオロチ。大蛇。

ギリシャ・ローマ神話中の人界始祖神話、朝鮮始祖王神話と、海神宮巡遊神話、イザナギ・イザナミ神話との間には共通する話素が多々あります。

東西をトルコ系騎馬遊牧民、スキタイ系騎馬遊牧民が共通する話素でつないだのだろうとは、現代の比較神話学界では通説です(大林太良・吉田敦彦・守屋俊彦・松前健・松村武雄・次田真幸)。

ここで不思議なのは、海神宮巡遊神話、イザナギ・イザナミ神話が形成されたと推測される、縄文時代中期から弥生時代前期には、龍、ドラゴンを登場させる神話が半島まで届くのですが、列島まで降りてくることはなかったということです。この件については、ただただ、謎だと考える他なく、説明する理屈の持ち合わせはありません。

さて、しかし、それでも、道教の流入がはじまる古墳時代以降には、古墳からの出土品に龍頭鉄剣がみられることや、宇多天皇即位時、仁和三年887に黄龍が現れたとの報告がなされる(『扶桑略記』)。10Cの船載品と考えられる宗像神社の金銅製龍頭など、龍神信仰につながる事物がみられるようになります。

これらは、海神宮巡遊神話、イザナギ・イザナミ神話が成立するのに遅れて、古墳時代以降に豊秋津島国に流入した龍神信仰の流入を示唆する事象や遺物ですが、龍神信仰は、あくまで河川と降雨への信仰であり、荒川絋氏が著書『龍の起源』で「代表的な龍が黄河の神である河伯である」と述べるように水神への信仰なのです。広く海洋を主宰する神、綿津見神への神祭りとは異なります。

中世にいたり、海神宮巡遊神話の舞台、ワダツミノイロコノ宮を竜宮城と記すようなことが起こったところから、水神信仰である龍神信仰との混同が始まったのでせうが、神祭りとしての内容、質は異なります。

これまで日向神話と呼ばれて、隼人族が伝承する神話とされてきた海神宮巡遊神話ですが、守屋俊彦氏は「そこで思うにこれはもともと阿曇氏の管理していた降神の儀礼であったのではないだろうか」(『記紀神話論考』雄山閣p363)と述べます。海神宮巡遊神話、海幸山幸神話は、阿曇氏が伝承する降神儀礼の神話化だということですが、同説も現在の比較神話学では、最も有力な説として通っています。

同神話は、天津神と綿津見、つまり海神とのあいだの婚姻、共食、犬の遠吠えなどの話素から構成されますが、これは大嘗祭の祭儀に通じます。そうした点から、同神話は「大嘗祭儀を反映したもの」([海幸山幸神話の形成と阿曇連」次田真幸『日本神話研究』3p119)と松前健氏は指摘します。翻って推測すれば、海神宮巡遊神話から再生される阿曇氏における、王継承についての祭儀が取り入れられて大嘗祭は、その形を整えたとも考えられます。

大嘗祭祭儀の原点とも考えられる、綿津見神信仰、阿曇の神祭りは、龍神信仰とは全くことなるものです。

画/青木繁「ワタツミノイロコノ宮」

さて、龍です。

漢高祖・劉邦は、龍が父。龍と結ばれた母が産んだという伝承をもちます(『史記』)。

古代中華の魔物辞典といえる春秋戦国時代(BC770~221)成立の『山海経』に、始祖黄帝は龍に乗ったとあります。

高麗始祖王・東明王の母は河伯の子だといいます。(『魏書』『隋書』『周書』各高麗伝 『三国史記』『広開土王碑文』)。河伯は、つまり龍。

新羅始祖・朴赫居世の妃は、龍の脇から生まれたといいます(『三国史記』『三国遺事』)。

世界最古の龍を象る遺物が、BC4000年頃のものとされる、西水披遺跡(現共産中国河南省濮陽市)遺跡から出土しています。遺体を取り巻き敷き詰められた、貝殻で描かれた龍だそうです。昨夏には、BC4500~3000年の遺跡と考えられるモンゴル自治区彩陶坡遺跡から龍頭の飾りが出土しました。

そういえば『ゲド戦記』に龍、ドラゴンが活躍するな、と、思い出してネット上での確認ですが調べてみると、ギリシャ・ローマ神話、メソポタミア神話、ケルト神話、ゲルマン神話、いずれにもドラゴンが登場します。

では列島、豊秋津島国ではどうでせう。

記紀神話中の始祖神話、ニニギノ命の降臨。ホスソリ命・ホスセリ命・ホオリ命が活躍する海神宮巡遊、いわゆる海幸山幸神話。そして、アメノオシホミミ命からスサノオ命・ヒルメムチ、イザナギ命・イザナミ命、タカギムスビノカミへと遡りますが、どこにも龍の登場はありません。

ホオリ命とのあいだにウガヤフキアエズノ命を産んだ、トヨタマヒメ命が産室で化身した姿はヤヒロノワニであり龍、ドラゴンではありません。スサノオ命がクシナダヒメノ命を救おうと戦った相手はヤマタノオロチ。大蛇。

ギリシャ・ローマ神話中の人界始祖神話、朝鮮始祖王神話と、海神宮巡遊神話、イザナギ・イザナミ神話との間には共通する話素が多々あります。

東西をトルコ系騎馬遊牧民、スキタイ系騎馬遊牧民が共通する話素でつないだのだろうとは、現代の比較神話学界では通説です(大林太良・吉田敦彦・守屋俊彦・松前健・松村武雄・次田真幸)。

ここで不思議なのは、海神宮巡遊神話、イザナギ・イザナミ神話が形成されたと推測される、縄文時代中期から弥生時代前期には、龍、ドラゴンを登場させる神話が半島まで届くのですが、列島まで降りてくることはなかったということです。この件については、ただただ、謎だと考える他なく、説明する理屈の持ち合わせはありません。

さて、しかし、それでも、道教の流入がはじまる古墳時代以降には、古墳からの出土品に龍頭鉄剣がみられることや、宇多天皇即位時、仁和三年887に黄龍が現れたとの報告がなされる(『扶桑略記』)。10Cの船載品と考えられる宗像神社の金銅製龍頭など、龍神信仰につながる事物がみられるようになります。

これらは、海神宮巡遊神話、イザナギ・イザナミ神話が成立するのに遅れて、古墳時代以降に豊秋津島国に流入した龍神信仰の流入を示唆する事象や遺物ですが、龍神信仰は、あくまで河川と降雨への信仰であり、荒川絋氏が著書『龍の起源』で「代表的な龍が黄河の神である河伯である」と述べるように水神への信仰なのです。広く海洋を主宰する神、綿津見神への神祭りとは異なります。

中世にいたり、海神宮巡遊神話の舞台、ワダツミノイロコノ宮を竜宮城と記すようなことが起こったところから、水神信仰である龍神信仰との混同が始まったのでせうが、神祭りとしての内容、質は異なります。

これまで日向神話と呼ばれて、隼人族が伝承する神話とされてきた海神宮巡遊神話ですが、守屋俊彦氏は「そこで思うにこれはもともと阿曇氏の管理していた降神の儀礼であったのではないだろうか」(『記紀神話論考』雄山閣p363)と述べます。海神宮巡遊神話、海幸山幸神話は、阿曇氏が伝承する降神儀礼の神話化だということですが、同説も現在の比較神話学では、最も有力な説として通っています。

同神話は、天津神と綿津見、つまり海神とのあいだの婚姻、共食、犬の遠吠えなどの話素から構成されますが、これは大嘗祭の祭儀に通じます。そうした点から、同神話は「大嘗祭儀を反映したもの」([海幸山幸神話の形成と阿曇連」次田真幸『日本神話研究』3p119)と松前健氏は指摘します。翻って推測すれば、海神宮巡遊神話から再生される阿曇氏における、王継承についての祭儀が取り入れられて大嘗祭は、その形を整えたとも考えられます。

大嘗祭祭儀の原点とも考えられる、綿津見神信仰、阿曇の神祭りは、龍神信仰とは全くことなるものです。

画/青木繁「ワタツミノイロコノ宮」

2024年02月22日

〜雉の頓使(ひたつかひ)〜古事記・上

……即ち天若日子(あめわかひこ)、天つ神の賜へりし天(あめ)のはじ弓・天のかく矢を持ちて、其の雉(きぎし)を射殺しき。爾に其の矢、雉の胸より通りて、逆(さかしま)に射上げらえて、天の安の河の河原に坐す天照大御神・高木神の御所(みもと)に逮(いた)りき。……其の矢を取りて、其の矢の穴より衝き返し下(くだ)したまへば、天若日子が故床(あぐら)に寝(いね)たる高胸坂(たかむなさか)に中(あた)りて死にき。〈此れ還矢(かへりや)の本なり。〉亦、其の雉、還らざりき。故、今に諺に「雉の頓使(ひたつかひ)」と曰ふ本は是れなり。(古事記記・上)

【現代語訳】

下界を巡察せよと命じられた天若日子(あめわかひこ)。三年を経ても復命がなかった。天つ神はいぶかりキジを使いにやる。これは「雉の頓使(ひたつかひ)」という語のはじまり。天若日子これをわずらわしいと、かねて天つ神より与えられたアメのはじ弓・アメのかく矢をもち、使いの雉を射殺すと、その矢は

天の安の河の河原に至る。天照大御神・高木神は、その矢を下界に投じると、天若日子の寝所に至り、その胸を突き通した。還矢とはこのことをいふ、、

画/若冲「雉子頭」

【現代語訳】

下界を巡察せよと命じられた天若日子(あめわかひこ)。三年を経ても復命がなかった。天つ神はいぶかりキジを使いにやる。これは「雉の頓使(ひたつかひ)」という語のはじまり。天若日子これをわずらわしいと、かねて天つ神より与えられたアメのはじ弓・アメのかく矢をもち、使いの雉を射殺すと、その矢は

天の安の河の河原に至る。天照大御神・高木神は、その矢を下界に投じると、天若日子の寝所に至り、その胸を突き通した。還矢とはこのことをいふ、、

画/若冲「雉子頭」

2024年02月19日

花山天皇・忯子と桐壺帝・桐壺/雨夜の品定め的布石/兼家の怒りをたたえた笑い、、

〜 光の君へ 第7回「 おかしきことこそ」〜

花山天皇中宮・忯子薨去ではじまる今回。寛和元年985.七月一八日。忯子は、寵愛をうけた花山天皇を遺して世を去ります。事実としてあった、二人の関係は『源氏物語』第一帖〜桐壺〜に描かれる、桐壺帝と光源氏の母・桐壺更衣との物語のモデルといわれます

桐壺。その名は、後宮中、最も身分が低い女御に与えられる桐壺を与えられたところからでした。桐壺帝からの寵愛は、当然のように皇后の立場にある弘徽殿女御ほか、他の女御たちからの嫉みをうけ、心労から早世します。忯子は、宿した子と共に逝去。桐壺は、光源氏を産み三年後の逝去。この点が異なります。もっとも、桐壺とともに光源氏が死んでしまうようでは、『源氏物語』は成立しなくなるわけで、、、

奇行と忯子との恋愛で知られる花山天皇ですが、史実としてあることは、側近・藤原義懐を重用しての荘園整理令への取組です。天武天皇以来200年、公地公民の制による中央集権的土地制度が崩壊しつつあることへの楔。醍醐天皇の延喜二年902年に最初の荘園整理令が出されますが、徹底をはかることができませんでした。第5回「告白」では、花山天皇が強行する荘園整理令に対し、右大臣・段田兼家、左大臣・益岡雅信、関白・橋爪頼忠の三者が「われらが標的」と、口をそろえて言う場面がありましたが、臣下に不平を誘うほどの仕事をした花山天皇です

さて、打球が終わると、雨の中、倫子のペットの猫が飛び出すのを追いまひろ式部は、道長らが更衣に入った控えの壁越しで話を聞くことになります。雨、そして男たちの女性観の披瀝。これは、三歳で母桐壺と死に分かれた光源氏も十七歳。五月雨の夜、頭中将らと女性を品評。俗に「雨夜の品定め」といわれる第二帖〜帚木〜にある話へのオマージュ

まひろ式部は、「出世のために身分の高い家の女を正妻におき、毎夜、気に入った女の元に通うことだ」という、男たちのあいだに交わされた品評の結論に、嫌悪すか、失望か、それとも、自身の身のほど知らずといえる柄本道長への思いを断ち切る思いからか、道長からの贈歌「ちはやぶる神の斎垣も越えぬべし 恋しき人のみまく欲しさに」を焼きます

男たちの、いわば女御定めを壁をへだててまひろ式部が聞くことになる、このシーンには不思議な感響を覚えるのです。まひろ式部、吉高由里子のやるせない表情に引き込まれる一方、男たちの会話の原典「雨夜の品定め」を書いたのは当の本人が困惑顔でいる、と、いうような、、

まひろ式部の『源氏物語』著述への布石となるシーンなのかもしれません、

岸谷為時が心が痛みますと、花山天皇とのあいだの間者役を外していただきたと懇願した時の段田兼家の冷たい笑い。「そうか、それは苦しいことであった。よかろう。悪かった」と、口にしながらの目の動き。笑みの奥の怒り。役者・段田安則の底の深さに怯えるのです、、

一方、矢部太郎乙丸は、兼家家家人に襲われるなか、逃げ足早く逃れるまひろ式部においていかれて気絶。その後「置いていくなんてヒドイ!」と愚痴るという、愛されキャラ

さて、来週は、その段田兼家が倒れ、まひろ式部は仇・玉置道兼を前に琵琶を奏すようで、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

花山天皇中宮・忯子薨去ではじまる今回。寛和元年985.七月一八日。忯子は、寵愛をうけた花山天皇を遺して世を去ります。事実としてあった、二人の関係は『源氏物語』第一帖〜桐壺〜に描かれる、桐壺帝と光源氏の母・桐壺更衣との物語のモデルといわれます

桐壺。その名は、後宮中、最も身分が低い女御に与えられる桐壺を与えられたところからでした。桐壺帝からの寵愛は、当然のように皇后の立場にある弘徽殿女御ほか、他の女御たちからの嫉みをうけ、心労から早世します。忯子は、宿した子と共に逝去。桐壺は、光源氏を産み三年後の逝去。この点が異なります。もっとも、桐壺とともに光源氏が死んでしまうようでは、『源氏物語』は成立しなくなるわけで、、、

奇行と忯子との恋愛で知られる花山天皇ですが、史実としてあることは、側近・藤原義懐を重用しての荘園整理令への取組です。天武天皇以来200年、公地公民の制による中央集権的土地制度が崩壊しつつあることへの楔。醍醐天皇の延喜二年902年に最初の荘園整理令が出されますが、徹底をはかることができませんでした。第5回「告白」では、花山天皇が強行する荘園整理令に対し、右大臣・段田兼家、左大臣・益岡雅信、関白・橋爪頼忠の三者が「われらが標的」と、口をそろえて言う場面がありましたが、臣下に不平を誘うほどの仕事をした花山天皇です

さて、打球が終わると、雨の中、倫子のペットの猫が飛び出すのを追いまひろ式部は、道長らが更衣に入った控えの壁越しで話を聞くことになります。雨、そして男たちの女性観の披瀝。これは、三歳で母桐壺と死に分かれた光源氏も十七歳。五月雨の夜、頭中将らと女性を品評。俗に「雨夜の品定め」といわれる第二帖〜帚木〜にある話へのオマージュ

まひろ式部は、「出世のために身分の高い家の女を正妻におき、毎夜、気に入った女の元に通うことだ」という、男たちのあいだに交わされた品評の結論に、嫌悪すか、失望か、それとも、自身の身のほど知らずといえる柄本道長への思いを断ち切る思いからか、道長からの贈歌「ちはやぶる神の斎垣も越えぬべし 恋しき人のみまく欲しさに」を焼きます

男たちの、いわば女御定めを壁をへだててまひろ式部が聞くことになる、このシーンには不思議な感響を覚えるのです。まひろ式部、吉高由里子のやるせない表情に引き込まれる一方、男たちの会話の原典「雨夜の品定め」を書いたのは当の本人が困惑顔でいる、と、いうような、、

まひろ式部の『源氏物語』著述への布石となるシーンなのかもしれません、

岸谷為時が心が痛みますと、花山天皇とのあいだの間者役を外していただきたと懇願した時の段田兼家の冷たい笑い。「そうか、それは苦しいことであった。よかろう。悪かった」と、口にしながらの目の動き。笑みの奥の怒り。役者・段田安則の底の深さに怯えるのです、、

一方、矢部太郎乙丸は、兼家家家人に襲われるなか、逃げ足早く逃れるまひろ式部においていかれて気絶。その後「置いていくなんてヒドイ!」と愚痴るという、愛されキャラ

さて、来週は、その段田兼家が倒れ、まひろ式部は仇・玉置道兼を前に琵琶を奏すようで、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年02月12日

初春令月、風和ぎ梅咲く旧暦元日」jrと渡船を乗り継ぎ.香椎・宇美・志賀海三社詣

令和6年2月10日(土)7:30 香椎宮楼門前に集合。かなり早い!

天平二年正月、帥・大伴旅人邸での詠歌をまとめた、万葉集巻五・梅花宴三十首の詞書に「時に初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き」とあります。元号令和の出典でもありますが、ここにあるように正月は梅花開く頃でした。梅ほころぶ旧暦正月・元日2月10日にJRうみなか線と福岡市営渡船を乗り継いでの香椎宮・宇美八幡宮・志賀海神社三社詣でした、、

香椎宮、、

本殿へお参りする前に、御田祖、大伴武以大連を祭神に祭る摂社・早辻神社へ。天平二年730二月、大伴旅人帥着任二年後に、武以大連末裔・大伴国綱が香椎宮司に着任。(『太宰管内志』筑前之九・糟屋郡上)。旅人が帥にあるあいだ香椎宮は大伴が祭祀をつとめる。旅人室・大伴郎女、妹・坂上郎女なども。のち大伴は、伴、そして御田と苗字を変える、、

鶏石神社と勅使来迎標石

鶏石神社は『古事記』天岩門開き段に出てくる常世の長鳴鳥が祭神。創建は、福岡藩が奨励した養鶏をおこなう農家の組合か仲卸業者によるものと思う。

勅使を迎えたときの待機場をしめす標石は、御休息所・御手水所・御祓所・御脱剣所・衛士居所の五つが境内に建つ。 画像は拝殿へ昇る石段下の御手水所を示す標石

ぐるりと周り、御神木・綾杉正面へ、、

神功皇后にまつわる伝説はそこそこに、綾杉前では大宰帥、筑前守はじめ九州へ下る役官が、着任報告の参拝に際して宮司から「綾杉挿頭」を授かることについて、、、

【綾杉挿頭・史料】

「筑紫の国に到れば、例に先ず架襲の、宮に参謁づ、架襲は可紫比なり」

『筑前国風土記逸文』仁和寺本『萬葉集註釋』卷第四,六九五七番歌條

隆家卿大宰帥に二たひなりて後のたひ、香椎御社にまいりたりけるに、神主こと

のもとゝて、杉のはをおりて、帥かうふりにさすとて、よめる。 神主 大膳武忠

ちはやふる かしゐの宮の 杉の葉を 二たひかさす わが君そきみ

『金葉和歌集』藤原隆家 帥任期 長和三年1014〜寛仁三年1020/長暦元年1037〜長久三年1042

筑前国にて、香椎宮の祭の日、梅花をさしてよめる、国の例にて、冬は杉をさして、前の守も必ず歌よめる

年ごとに 匂いまされる 梅の花 おなし色にて すきをかさゝむ

源道済 長和四年(1015)大宰少弐着官『源道済集』

本殿へ、、

去年遷宮を終えて、本殿はピカピカ。香椎廟と称されたこと。廟は大陸風に墳墓指すこと。神明造りは神宮他、八幡造りは宇佐神宮他、住吉造りは摂津住吉社・筑前住吉社ほか、全国に見られるが、正面方向と別に本殿左右に破風をもつ香椎造りは、ここ香椎宮が唯一だということ、など。大陸風に廟と称されたこととあわせて、外国使節の来招時、最初に迎える施設として特殊な造りを誇ってのことかとおもわれる。

福岡藩七代継高寄進の鳥居をくぐり、仲哀天皇古宮跡へ、、

香椎という地名については、住吉大神が神功皇后の口を借りて放たれた「一道にゆけ」という呪詞により、身罷った仲哀天皇の遺体を収めた樫の棺が香ったところからという俗説がある。一方、香椎、また粕屋は、古代朝鮮語で首都をいう「カシヒ」だという説があることを説明

また、聖武天皇即位同年、神亀元年724の香椎宮の創建は、朝廷による神社統制政策の仕上げであった。以後、志賀海神社は香椎宮傘下として管理される。香椎宮の春秋の大祭には、志賀島の海人たちは香椎宮へ贄物を献上し舞を奉納。その衣装が古びれば、官費の拠出がおこなわれた。現在でも大祭には志賀海神社から使者がたつ。その関係は、神社統制政策が進んでいく過程の証、、

表境内の弁財天祠により、JR香椎神宮駅へ8:57発宇美行き乗車。宇美駅9:27着

宇美八幡宮奥宮・胞衣ヶ浦へ

奥宮・胞衣ヶ浦への途中、宇美川にかかる橋。東の空を望むと、若杉山と砥石山の間にショウケ越。その向こうには穂波・大分八幡宮、そして田川・香春神社、更に東には宇佐八幡宮。博多湾に面した筥崎八幡宮から、宇美八幡宮、大分八幡宮、香春神社、宇佐八幡宮と東西一線上に鉄の神でもある八幡神がならぶ(香春社も八幡社系)

胞衣ヶ浦は、神功皇后、応神天皇出産の際の胞衣を埋めたとされる聖地。安産を願い、ここに積まれた石を持ち帰り、出産後にはお礼参りとともに石を戻す

八幡宮map

宇美八幡本宮へ、ウメも開く

自由時間。境内宇美八幡茶屋で子安餅・境内外の酒蔵「萬代」。宇美町立歴史民俗資料館もよい、、、

楠のウロにふくろうの子が入るのは夏、、、

11:35JR宇美駅発香椎行き →12:05香椎着 →乗り換え→12:09発.西戸崎行き→12:29JR西戸崎着 →乗り換え→12:45西戸崎発市営渡船→13:00志賀島着

志賀海神社参道半ばの、御旅所・宮司宅.矢場

御旅所は秋の国土祭りで、二年に一度、神輿が巡幸。細男の舞が奉納される。宮司邸横の矢場は、現在、仮のもの。本来、高校の弓道部が持つような矢場がある

禊の瀬と、立花山を望む遠景

夏でも真冬でも、志賀海神社の神事は、ここで神職が禊をおこなうところからはじまる。遠景の立花山は、少なくとも、磐井の時代まで遡り、イザナギ・イザナミの磐座としての呼称「二神山」と呼ばれていた。そして海の中道を介して、イザナギ御子神・綿津見神が志賀島に鎮座する。立花山・海の中道・志賀島に渡る、海・空・山野はイザナギ神話の空間、、、

参道のウメと本殿前

今宮社と勝馬表津宮と本殿・綿津見神

今宮社の祭神は「故、阿曇連等は、その綿津見神の子、宇都志日金拆命の子孫なり」とある、宇都志日金拆命。今宮社は、本殿に対して今宮ではなく、かつて志賀海社が鎮座した故地という志賀島北岸の勝馬にある表津宮に対して今宮。つまり今宮社にたいして、表津宮が古社。この位置的関係は、天智・天武朝の頃から始められた神社の統制政策の過程を残しているのではと推測される。本来、阿曇は宇都志日金拆命を祖神として祭っていたが、同神格上位に綿津見神が配置されることにより、全国的な統制の枠のなかに組み入れられた、と、、、

表津宮

と、いうわけで解散。志賀海神社参道「和カフェ」で食事、、、

おつかれ様でございました、、、、、

次回予告、、

天平二年正月、帥・大伴旅人邸での詠歌をまとめた、万葉集巻五・梅花宴三十首の詞書に「時に初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き」とあります。元号令和の出典でもありますが、ここにあるように正月は梅花開く頃でした。梅ほころぶ旧暦正月・元日2月10日にJRうみなか線と福岡市営渡船を乗り継いでの香椎宮・宇美八幡宮・志賀海神社三社詣でした、、

香椎宮、、

本殿へお参りする前に、御田祖、大伴武以大連を祭神に祭る摂社・早辻神社へ。天平二年730二月、大伴旅人帥着任二年後に、武以大連末裔・大伴国綱が香椎宮司に着任。(『太宰管内志』筑前之九・糟屋郡上)。旅人が帥にあるあいだ香椎宮は大伴が祭祀をつとめる。旅人室・大伴郎女、妹・坂上郎女なども。のち大伴は、伴、そして御田と苗字を変える、、

鶏石神社と勅使来迎標石

鶏石神社は『古事記』天岩門開き段に出てくる常世の長鳴鳥が祭神。創建は、福岡藩が奨励した養鶏をおこなう農家の組合か仲卸業者によるものと思う。

勅使を迎えたときの待機場をしめす標石は、御休息所・御手水所・御祓所・御脱剣所・衛士居所の五つが境内に建つ。 画像は拝殿へ昇る石段下の御手水所を示す標石

ぐるりと周り、御神木・綾杉正面へ、、

神功皇后にまつわる伝説はそこそこに、綾杉前では大宰帥、筑前守はじめ九州へ下る役官が、着任報告の参拝に際して宮司から「綾杉挿頭」を授かることについて、、、

【綾杉挿頭・史料】

「筑紫の国に到れば、例に先ず架襲の、宮に参謁づ、架襲は可紫比なり」

『筑前国風土記逸文』仁和寺本『萬葉集註釋』卷第四,六九五七番歌條

隆家卿大宰帥に二たひなりて後のたひ、香椎御社にまいりたりけるに、神主こと

のもとゝて、杉のはをおりて、帥かうふりにさすとて、よめる。 神主 大膳武忠

ちはやふる かしゐの宮の 杉の葉を 二たひかさす わが君そきみ

『金葉和歌集』藤原隆家 帥任期 長和三年1014〜寛仁三年1020/長暦元年1037〜長久三年1042

筑前国にて、香椎宮の祭の日、梅花をさしてよめる、国の例にて、冬は杉をさして、前の守も必ず歌よめる

年ごとに 匂いまされる 梅の花 おなし色にて すきをかさゝむ

源道済 長和四年(1015)大宰少弐着官『源道済集』

本殿へ、、

去年遷宮を終えて、本殿はピカピカ。香椎廟と称されたこと。廟は大陸風に墳墓指すこと。神明造りは神宮他、八幡造りは宇佐神宮他、住吉造りは摂津住吉社・筑前住吉社ほか、全国に見られるが、正面方向と別に本殿左右に破風をもつ香椎造りは、ここ香椎宮が唯一だということ、など。大陸風に廟と称されたこととあわせて、外国使節の来招時、最初に迎える施設として特殊な造りを誇ってのことかとおもわれる。

福岡藩七代継高寄進の鳥居をくぐり、仲哀天皇古宮跡へ、、

香椎という地名については、住吉大神が神功皇后の口を借りて放たれた「一道にゆけ」という呪詞により、身罷った仲哀天皇の遺体を収めた樫の棺が香ったところからという俗説がある。一方、香椎、また粕屋は、古代朝鮮語で首都をいう「カシヒ」だという説があることを説明

また、聖武天皇即位同年、神亀元年724の香椎宮の創建は、朝廷による神社統制政策の仕上げであった。以後、志賀海神社は香椎宮傘下として管理される。香椎宮の春秋の大祭には、志賀島の海人たちは香椎宮へ贄物を献上し舞を奉納。その衣装が古びれば、官費の拠出がおこなわれた。現在でも大祭には志賀海神社から使者がたつ。その関係は、神社統制政策が進んでいく過程の証、、

表境内の弁財天祠により、JR香椎神宮駅へ8:57発宇美行き乗車。宇美駅9:27着

宇美八幡宮奥宮・胞衣ヶ浦へ

奥宮・胞衣ヶ浦への途中、宇美川にかかる橋。東の空を望むと、若杉山と砥石山の間にショウケ越。その向こうには穂波・大分八幡宮、そして田川・香春神社、更に東には宇佐八幡宮。博多湾に面した筥崎八幡宮から、宇美八幡宮、大分八幡宮、香春神社、宇佐八幡宮と東西一線上に鉄の神でもある八幡神がならぶ(香春社も八幡社系)

胞衣ヶ浦は、神功皇后、応神天皇出産の際の胞衣を埋めたとされる聖地。安産を願い、ここに積まれた石を持ち帰り、出産後にはお礼参りとともに石を戻す

八幡宮map

宇美八幡本宮へ、ウメも開く

自由時間。境内宇美八幡茶屋で子安餅・境内外の酒蔵「萬代」。宇美町立歴史民俗資料館もよい、、、

楠のウロにふくろうの子が入るのは夏、、、

11:35JR宇美駅発香椎行き →12:05香椎着 →乗り換え→12:09発.西戸崎行き→12:29JR西戸崎着 →乗り換え→12:45西戸崎発市営渡船→13:00志賀島着

志賀海神社参道半ばの、御旅所・宮司宅.矢場

御旅所は秋の国土祭りで、二年に一度、神輿が巡幸。細男の舞が奉納される。宮司邸横の矢場は、現在、仮のもの。本来、高校の弓道部が持つような矢場がある

禊の瀬と、立花山を望む遠景

夏でも真冬でも、志賀海神社の神事は、ここで神職が禊をおこなうところからはじまる。遠景の立花山は、少なくとも、磐井の時代まで遡り、イザナギ・イザナミの磐座としての呼称「二神山」と呼ばれていた。そして海の中道を介して、イザナギ御子神・綿津見神が志賀島に鎮座する。立花山・海の中道・志賀島に渡る、海・空・山野はイザナギ神話の空間、、、

参道のウメと本殿前

今宮社と勝馬表津宮と本殿・綿津見神

今宮社の祭神は「故、阿曇連等は、その綿津見神の子、宇都志日金拆命の子孫なり」とある、宇都志日金拆命。今宮社は、本殿に対して今宮ではなく、かつて志賀海社が鎮座した故地という志賀島北岸の勝馬にある表津宮に対して今宮。つまり今宮社にたいして、表津宮が古社。この位置的関係は、天智・天武朝の頃から始められた神社の統制政策の過程を残しているのではと推測される。本来、阿曇は宇都志日金拆命を祖神として祭っていたが、同神格上位に綿津見神が配置されることにより、全国的な統制の枠のなかに組み入れられた、と、、、

表津宮

と、いうわけで解散。志賀海神社参道「和カフェ」で食事、、、

おつかれ様でございました、、、、、

次回予告、、

2024年02月12日

女こそ重要、平安社会/道長「望月の歌」への暗喩/式部日記から元輔セリフ・伊勢物語・万葉集から

〜光の君へ 第6回「 ふたりの才女」〜

冒頭、水鏡に映る道長の顔に見入る、まひろ式部。

『源氏物語』には、政敵、右大臣六女、東宮時代の朱雀帝の寵愛を受けた「朧月夜」との恋愛が原因で、須磨へ流されるごとく隠退を余儀なくされた源氏へ、妻の紫の上が贈る歌があります、、

別れても 影だに止まる ものならば 鏡を見ても慰めてまし

(たとえお別れしても、あなたの影がとどめる鏡をのぞき、お会いできない寂しさを慰めます)

為時が「そなたが男であれば」と嘆き、「女でも役に立つことが」と、まひろが答えます。倫子のサロンへ通うことを続ける意思を

まひろが明らかにする場面

女として女房・紫式部が重要な役割を担っていたことは、藤原実資が日記『小右記』長和二年五月二十五日 条に伝えています

資平を去んぬる夜密々皇太后に参らしむ。東宮 御悩みの間、仮により不参の由を啓せしむ。今朝帰り 来たりて云わく、去んぬる夜、女房に相逢う(越後守 為時の女。此の女を以て前々雑事を啓せしむるのみ)。 彼の女云わく、東宮の御悩み重きにあらずと雖も、猶 御尋常ならざる内、熱気いまだ散じたまわず。亦左府(道長)聊か患いの気あり、てへり」

こうして、実資は越後守為時の女である女房つまり、紫式部を通じて、皇太后(一条天皇母・彰子)に雑事を申し上げていたこと、左府・道長についての情報を得ていたこと、を、記録しています

兼家が、唐突に道長に対して源倫子の婿になれと進めます。この時代、結婚は嫁取り婚ではなく、婿取り婚が一般的でした。道長が倫子と結ばれたのは事実です.その仲人役について「光の君へ」は、兼家を設定するわけですが、道長姉詮子・東三条院だといわれています

倫子父・左大臣源雅信は、道長を婿にとることに反対だったようですが、母・穆子は道長の才を見抜き倫子が道長と結ばれることを強く願ったと『栄花物語』は述べます

隆家邸で催された漢詩会では、藤原公任作について、まひろ式部と今回が初登場となる桔梗納言の評が示されます

「白楽天のような歌いぶりでございました」とまひろ。「むしろ、白楽天の無二の親友だった元微之のような闊達な歌いぶり」と桔梗納言。ここでふたりが名をあげた唐の詩人・白楽天と元微之については、『小右記』に実資が記録して、今に伝わる道長の「望月の」云々の歌との関わりが暗喩としてあるやうな、、、。白楽天、元微之の名をだしての、ふたりの評に隠される喩えについての答は、これから触れられることもあるかもしれません

父・清原元輔が桔梗納言にたいして、「出しゃばるな」的なことを言います。

これは、『紫式部日記』に

清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人。さばかりさかしだち、真名書き散らしてはべるほども、よく見れば、まだいと足らぬこと多かり。かく、人に異ならむと思ひ好める人は、かならず見劣りし、行末うたてのみはべれば、艶になりぬる人は、いとすごうすずろなる折も、もののあはれにすすみ、をかしきことも見過ぐさぬほどに、おのづからさるまじくあだなるさまにもなるにはべるべし。そのあだになりぬる人の果て、いかでかはよくはべらむ

清少納言は得意に漢字を使うが、漢文の知識は未熟。勘違いで「自分は人と違うん」と思い込んでいるだけで見劣りする。ひとときの間ちやほやされても、そのうちにおわる

と、式部が書く清少納言への評価を、かわりに元輔に言わせています

漢詩会での、はからずもの久しぶりの再会に道長がまひろ式部へ贈った歌は、

ちはやぶる神の斎垣も越えぬべし 恋しき人のみまく欲しさに

『伊勢物語』

ちはやぶる 神の斎垣も 越えぬべし 大宮人の 見まくほしさに

(神が敷く結界も破り、都人であるあなたに会いたい)

『万葉集』

ちはやぶる 神の斎垣も越えぬべし 今はわが名は 惜しけくも無し

(神が敷く結界も破り、あなたに会おう。わたしの名などどれほどのものか)

からの元歌取り。ドラマオリジナルの歌作のようです

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

冒頭、水鏡に映る道長の顔に見入る、まひろ式部。

『源氏物語』には、政敵、右大臣六女、東宮時代の朱雀帝の寵愛を受けた「朧月夜」との恋愛が原因で、須磨へ流されるごとく隠退を余儀なくされた源氏へ、妻の紫の上が贈る歌があります、、

別れても 影だに止まる ものならば 鏡を見ても慰めてまし

(たとえお別れしても、あなたの影がとどめる鏡をのぞき、お会いできない寂しさを慰めます)

為時が「そなたが男であれば」と嘆き、「女でも役に立つことが」と、まひろが答えます。倫子のサロンへ通うことを続ける意思を

まひろが明らかにする場面

女として女房・紫式部が重要な役割を担っていたことは、藤原実資が日記『小右記』長和二年五月二十五日 条に伝えています

資平を去んぬる夜密々皇太后に参らしむ。東宮 御悩みの間、仮により不参の由を啓せしむ。今朝帰り 来たりて云わく、去んぬる夜、女房に相逢う(越後守 為時の女。此の女を以て前々雑事を啓せしむるのみ)。 彼の女云わく、東宮の御悩み重きにあらずと雖も、猶 御尋常ならざる内、熱気いまだ散じたまわず。亦左府(道長)聊か患いの気あり、てへり」

こうして、実資は越後守為時の女である女房つまり、紫式部を通じて、皇太后(一条天皇母・彰子)に雑事を申し上げていたこと、左府・道長についての情報を得ていたこと、を、記録しています

兼家が、唐突に道長に対して源倫子の婿になれと進めます。この時代、結婚は嫁取り婚ではなく、婿取り婚が一般的でした。道長が倫子と結ばれたのは事実です.その仲人役について「光の君へ」は、兼家を設定するわけですが、道長姉詮子・東三条院だといわれています

倫子父・左大臣源雅信は、道長を婿にとることに反対だったようですが、母・穆子は道長の才を見抜き倫子が道長と結ばれることを強く願ったと『栄花物語』は述べます

隆家邸で催された漢詩会では、藤原公任作について、まひろ式部と今回が初登場となる桔梗納言の評が示されます

「白楽天のような歌いぶりでございました」とまひろ。「むしろ、白楽天の無二の親友だった元微之のような闊達な歌いぶり」と桔梗納言。ここでふたりが名をあげた唐の詩人・白楽天と元微之については、『小右記』に実資が記録して、今に伝わる道長の「望月の」云々の歌との関わりが暗喩としてあるやうな、、、。白楽天、元微之の名をだしての、ふたりの評に隠される喩えについての答は、これから触れられることもあるかもしれません

父・清原元輔が桔梗納言にたいして、「出しゃばるな」的なことを言います。

これは、『紫式部日記』に

清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人。さばかりさかしだち、真名書き散らしてはべるほども、よく見れば、まだいと足らぬこと多かり。かく、人に異ならむと思ひ好める人は、かならず見劣りし、行末うたてのみはべれば、艶になりぬる人は、いとすごうすずろなる折も、もののあはれにすすみ、をかしきことも見過ぐさぬほどに、おのづからさるまじくあだなるさまにもなるにはべるべし。そのあだになりぬる人の果て、いかでかはよくはべらむ

清少納言は得意に漢字を使うが、漢文の知識は未熟。勘違いで「自分は人と違うん」と思い込んでいるだけで見劣りする。ひとときの間ちやほやされても、そのうちにおわる

と、式部が書く清少納言への評価を、かわりに元輔に言わせています

漢詩会での、はからずもの久しぶりの再会に道長がまひろ式部へ贈った歌は、

ちはやぶる神の斎垣も越えぬべし 恋しき人のみまく欲しさに

『伊勢物語』

ちはやぶる 神の斎垣も 越えぬべし 大宮人の 見まくほしさに

(神が敷く結界も破り、都人であるあなたに会いたい)

『万葉集』

ちはやぶる 神の斎垣も越えぬべし 今はわが名は 惜しけくも無し

(神が敷く結界も破り、あなたに会おう。わたしの名などどれほどのものか)

からの元歌取り。ドラマオリジナルの歌作のようです

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年02月05日

月と式部/道長の筆跡・乗馬/官位etc

〜光の君へ 第5回「告白」〜

月の夜、三郎道長とまひろ式部が再会するのは、満月照る森深い社殿の一角のような場

『源氏物語』〜五十四帖 夕顔〜に身分を隠しての、夕顔という女性との光源氏の逢瀬が描かれます

「八月十五夜、隈なき月影、隙多かる板屋」での逢瀬で、源氏の夢にもののけがあらわれると、夕顔は、はかなく息を絶やすのです、、

出会って以来、身分を隠してきた二人が、それぞれ右大臣・兼家三男道長、従七位下(前後の設定か?)散位・為時娘と、改めて確認する場も満月の夜が用意されたワケです。月光が足元を照らすなか、心に思う三郎道長の兄が母を殺した道兼であった事への戸惑い、悔しさ、与えられた運命の残酷さにまひろ式部が嗚咽する姿には、はからずも落涙を誘われるのです

史実上の式部母の死は、式部の弟が生まれて間もなくとされています。産後の日だちによる落命のようです。史実とは異なる設定で描かれていると知りながらも、涙を誘われるとは、物語、フィクションの力を改めて知るのです

道長は、まひろ式部へ、満月の夜、訪ねると書をよこします。堂々とした筆跡で復元された道長書状がアップで登場しました。

道長は、世界最古の直筆日記『御堂関白記』を伝えます。陽明文庫蔵・国宝。たしかに堂々とした筆跡

道兼によるまひろの母殺しを知り、まひろをその場に残して邸へと騎乗で戻る際の姿は様になっていました。柄本佑は相当、乗馬をやっているなと思うわけです

陽明文庫蔵「御堂関白記」

ところで、ここ、あそこと、今日は位階について語られるシーンが、いくつかありました、

朝廷のどの職「官職」につけるかは身分「位階」次第です

太政大臣「正一位」「従一位」。左大臣「正二位」、右大臣「従二位」、大納言「正三位」、中納言「従三位」。これら「正一位」から「従三位」までがいわゆる「公卿」。上流貴族です

「正四位上」「正四位下」「従四位上」「従四位下」「正五位上」「正五位下」「従五位上」「従五位下」。こちら、中流貴族、「昇殿人」とよばれ内裏清涼殿南廂・殿上の間への昇殿を許された人々。時代が降り、承徳2年1098、天承2年1132になると、源義家、平忠盛とが、それぞれ従位四位下、従位四位上を与えられて、武士、軍事貴族として初めて昇殿人に数えられます

そして、六位以下が「下級貴族」。前回まひろが、「同じ藤原でも下のした、気にしないで」と、まだ三郎として知る道長へ、かきくどくように言うシーンがありました。まひろ式部父・為時は、式部が宮仕に初めて出る頃には、従七位下、または従八位上が勤める、蔵人職、播磨国の権少掾などを歴任していました。こののち冷泉帝の引き立により従五位下に叙されて越後国守に任官します

下のしたと申しましても、それは貴族社会の中だけをみてのことで、当時500万の人口があったと推測されますが、うち貴族階級は150人から200人。全人口からみれば、まひろ式部の家族は上位0.3%にふくまれる、選ばれた上流階級のうちわにある人々なのでした

来週の予告編にはファーストサマーウイカ・清少納言の顔がちらり

紫式部日記に

少納言は、得意げな顔で、文章中に漢字をひけらかす。でも、実際の漢文の知識はというと疑わしい。まして、自意識過剰。必ず、まわりからみくびられる。調子いいのも今だけ。ちょっと見の感性を引き回すだけで、内容を感じない。それで、どうなのだと端から観察するのだけれど、、

と、清少納言評。来週からは、お互いの関係が描かれる、、、

『紫式部日記』清少納言評部分原文

清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人。さばかりさかしだち、真名書き散らしてはべるほども、よく見れば、まだいと足らぬこと多かり。かく、人に異ならむと思ひ好める人は、かならず見劣りし、行末うたてのみはべれば、艶になりぬる人は、いとすごうすずろなる折も、もののあはれにすすみ、をかしきことも見過ぐさぬほどに、おのづからさるまじくあだなるさまにもなるにはべるべし。そのあだになりぬる人の果て、いかでかはよくはべらむ。

おまけ:財前直見演じる、兼家側室・藤原寧子が登場。この人は、兼家の浮気癖を「嘆きつつひとり寝る夜の明くる間は いかに久しきものとかは知る」と歌い、百人一首に選収される歌人でもあります。浮気を嘆いて、現代に至るまで観賞にさらされるというの、も、だうなのだらう?歌だけにおさまらず、彼女は 『蜻蛉日記』に、兼家との生活を不遇であった、と綴ります。なお、『蜻蛉日記』は女性初の日記文学、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

月の夜、三郎道長とまひろ式部が再会するのは、満月照る森深い社殿の一角のような場

『源氏物語』〜五十四帖 夕顔〜に身分を隠しての、夕顔という女性との光源氏の逢瀬が描かれます

「八月十五夜、隈なき月影、隙多かる板屋」での逢瀬で、源氏の夢にもののけがあらわれると、夕顔は、はかなく息を絶やすのです、、

出会って以来、身分を隠してきた二人が、それぞれ右大臣・兼家三男道長、従七位下(前後の設定か?)散位・為時娘と、改めて確認する場も満月の夜が用意されたワケです。月光が足元を照らすなか、心に思う三郎道長の兄が母を殺した道兼であった事への戸惑い、悔しさ、与えられた運命の残酷さにまひろ式部が嗚咽する姿には、はからずも落涙を誘われるのです

史実上の式部母の死は、式部の弟が生まれて間もなくとされています。産後の日だちによる落命のようです。史実とは異なる設定で描かれていると知りながらも、涙を誘われるとは、物語、フィクションの力を改めて知るのです

道長は、まひろ式部へ、満月の夜、訪ねると書をよこします。堂々とした筆跡で復元された道長書状がアップで登場しました。

道長は、世界最古の直筆日記『御堂関白記』を伝えます。陽明文庫蔵・国宝。たしかに堂々とした筆跡

道兼によるまひろの母殺しを知り、まひろをその場に残して邸へと騎乗で戻る際の姿は様になっていました。柄本佑は相当、乗馬をやっているなと思うわけです

陽明文庫蔵「御堂関白記」

ところで、ここ、あそこと、今日は位階について語られるシーンが、いくつかありました、

朝廷のどの職「官職」につけるかは身分「位階」次第です

太政大臣「正一位」「従一位」。左大臣「正二位」、右大臣「従二位」、大納言「正三位」、中納言「従三位」。これら「正一位」から「従三位」までがいわゆる「公卿」。上流貴族です

「正四位上」「正四位下」「従四位上」「従四位下」「正五位上」「正五位下」「従五位上」「従五位下」。こちら、中流貴族、「昇殿人」とよばれ内裏清涼殿南廂・殿上の間への昇殿を許された人々。時代が降り、承徳2年1098、天承2年1132になると、源義家、平忠盛とが、それぞれ従位四位下、従位四位上を与えられて、武士、軍事貴族として初めて昇殿人に数えられます

そして、六位以下が「下級貴族」。前回まひろが、「同じ藤原でも下のした、気にしないで」と、まだ三郎として知る道長へ、かきくどくように言うシーンがありました。まひろ式部父・為時は、式部が宮仕に初めて出る頃には、従七位下、または従八位上が勤める、蔵人職、播磨国の権少掾などを歴任していました。こののち冷泉帝の引き立により従五位下に叙されて越後国守に任官します

下のしたと申しましても、それは貴族社会の中だけをみてのことで、当時500万の人口があったと推測されますが、うち貴族階級は150人から200人。全人口からみれば、まひろ式部の家族は上位0.3%にふくまれる、選ばれた上流階級のうちわにある人々なのでした

来週の予告編にはファーストサマーウイカ・清少納言の顔がちらり

紫式部日記に

少納言は、得意げな顔で、文章中に漢字をひけらかす。でも、実際の漢文の知識はというと疑わしい。まして、自意識過剰。必ず、まわりからみくびられる。調子いいのも今だけ。ちょっと見の感性を引き回すだけで、内容を感じない。それで、どうなのだと端から観察するのだけれど、、

と、清少納言評。来週からは、お互いの関係が描かれる、、、

『紫式部日記』清少納言評部分原文

清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人。さばかりさかしだち、真名書き散らしてはべるほども、よく見れば、まだいと足らぬこと多かり。かく、人に異ならむと思ひ好める人は、かならず見劣りし、行末うたてのみはべれば、艶になりぬる人は、いとすごうすずろなる折も、もののあはれにすすみ、をかしきことも見過ぐさぬほどに、おのづからさるまじくあだなるさまにもなるにはべるべし。そのあだになりぬる人の果て、いかでかはよくはべらむ。

おまけ:財前直見演じる、兼家側室・藤原寧子が登場。この人は、兼家の浮気癖を「嘆きつつひとり寝る夜の明くる間は いかに久しきものとかは知る」と歌い、百人一首に選収される歌人でもあります。浮気を嘆いて、現代に至るまで観賞にさらされるというの、も、だうなのだらう?歌だけにおさまらず、彼女は 『蜻蛉日記』に、兼家との生活を不遇であった、と綴ります。なお、『蜻蛉日記』は女性初の日記文学、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年02月03日

梅の福岡城歴史遠足と教室「福岡城命名3つの異説」

ウメ咲く福岡城を天守まで、築城時の黒田孝高・長政父子の肉声を学びながら歴史遠足。福岡市美術館レクチャールームでは。備前福岡からとされる通説とは別の「福岡」命名3異説をご紹介

集 合:令和6年3月2日(土)13:00 福岡城下の橋

参加費:¥3.500-(1日保険含む)

後 援 :福岡市

【遠足詳細】

13:00福岡城下の橋→松木坂御門跡→梅園→天守台→福岡市美術館レクチャールーム:講演「福岡城命名3つの異説」

問い合わせ・申し込み Tel.090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

集 合:令和6年3月2日(土)13:00 福岡城下の橋

参加費:¥3.500-(1日保険含む)

後 援 :福岡市

【遠足詳細】

13:00福岡城下の橋→松木坂御門跡→梅園→天守台→福岡市美術館レクチャールーム:講演「福岡城命名3つの異説」

問い合わせ・申し込み Tel.090-9404-4299

mail: naou_yz@icloud.com

2024年01月28日

道兼・花山天皇『源氏物語』筑紫の五節舞

〜光の君へ 第4回「五節の舞姫」〜

「五節の舞」に立つまひろ・紫式部が、段田安則・兼家以下、藤原北家九条流父子が居並ぶなかに、忘れもしない母の命を奪った玉置玲央・藤原道兼がいることに気づく第4夜

『源氏物語』「少女(をとめ)」の巻には筑紫の五節の舞姫を光源氏が懐かしみ贈答歌を贈る場面があります

五節の舞は十一月に行われる新嘗祭と大嘗祭の豊明節会に舞われる舞

舞姫たちは、中丑日に内裏の常寧殿に設営された五節所に夜になり参入。参入の儀と舞姫たちの予行演習である帳台試、天皇の前で行う御前試、天皇や上層貴族が舞姫に付き従った童女を見る童女御覧、等々の儀式がおこなわれます

大嘗祭でも舞われるという事ですから、今上陛下の即位・令和の大嘗祭の際にも舞われたのでした

凰稀かなめ・赤染衛門、黒木華・源倫子らと、「竹取物語」について語り合う場面でまひろ紫式部は、「かぐや姫の考えはまことにさっそうとしている」と云う主旨を述べます

紫式部は、『竹取物語』を物語の先例として敬愛していました。『源氏物語』には、そのことを物語る記述が随所に散りばめられてあります

「物語の出で来はじめの祖なる竹取の翁」や

「かくや姫を見つけたりけん竹取の翁よりもめづらしき心地するに」 と、正体のわからない相手や物事がまるでかぐや姫または竹取物語のようだと、幻想的な比喩として、、

さらに続いて「いかなるもののひまに消え失せんとすらむと、静心(しずこころ)なくぞ思しける」

前回、坂東巳之助・円融天皇の食事に毒をもることを、父兼家から命じら実行する道兼。道兼のこうしたダークな横顔は、本郷奏多・花山天皇を騙して退位させた寛和の変(寛和二年986.6月22日)の実行者であった史実を裏づけに描かれたかと考えられます

寛和の変は、吉田羊・詮子の子懐仁親王を皇位につけ、天皇外祖父の位置に立とうと謀る父兼家が主謀したものでした。寵愛する井上咲楽・藤原忯子の死により大きく気を落とす花山天皇。道兼は、出家し仏門に入れば忯子とも会えると唆し退位を成功させます

兼家が病をえ関白を辞すにあたり、花山退位を実現し、懐仁を塩野瑛久・一条天皇として即位させた功労者として、自身の関白叙任を道兼は期待するものの、長兄・道隆にその地位を奪われ(永祚二年990.5月8日)ます。兼家はその後死去

長徳元年995.3月9日、病を得た道隆が嫡子伊周を関白の位に着けようと奏上するが許されず、はかなく4月10日に死去。享年43

道隆の死をうけて道兼は待望の関白に就任しますが、5月8日、道兼もまた世を去ります

『小右記』正暦二年991九月七日 〜 道兼、座を起ちて、参議の座の前に 〜

『初任大臣大饗雑例』勧盃作法事による)内大臣<道兼。>、座を起ちて、参議の座の前に来たる。盃を執りて進み、尊者に勧む。未だ此の例を知らず

『権記』正暦二年991.九月七日 〜 道隆、内大臣の官を辞して道兼に譲る 〜

太政大臣の官は、摂政正二位藤原道隆朝臣の任ずべきなり。而るに謙譲の心、深くして、内大臣の官をも辞び申してき。此の般、猶ほ昇進せしめば、彼の心に違ひぬべし。右大臣従一位藤原為光朝臣は、数代に歴仕へて、朝の重臣とあり。仍りて殊に太政大臣の官に上げ給ひ治め賜ふ。正二位行大納言源朝臣は、供へ奉るべき次いでの人に有るに依りて、右大臣の官に任け賜ふ。正二位行権大納言藤原道兼朝臣は、朕の親舅なり。朝恩を蒙るべき人なるに依りてなむ、殊に内大臣の官に任け賜ふ。又、正二位行権大納言藤原済時朝臣を大納言の官に、正三位行権中納言藤原公季朝臣を中納言の官に、参議従三位藤原道頼朝臣を権中納言の官に、参議従三位藤原伊周朝臣を権中納言の官に、正三位藤原道綱朝臣を参議の官に任け賜はく」と勅りたまふ天皇が御命を、衆、聞きたまへと宣る

『権記』藤原行成日記

『小記目録』長徳元年995五月八日

左大臣重信・関白道兼、薨ずる事

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

「五節の舞」に立つまひろ・紫式部が、段田安則・兼家以下、藤原北家九条流父子が居並ぶなかに、忘れもしない母の命を奪った玉置玲央・藤原道兼がいることに気づく第4夜

『源氏物語』「少女(をとめ)」の巻には筑紫の五節の舞姫を光源氏が懐かしみ贈答歌を贈る場面があります

五節の舞は十一月に行われる新嘗祭と大嘗祭の豊明節会に舞われる舞

舞姫たちは、中丑日に内裏の常寧殿に設営された五節所に夜になり参入。参入の儀と舞姫たちの予行演習である帳台試、天皇の前で行う御前試、天皇や上層貴族が舞姫に付き従った童女を見る童女御覧、等々の儀式がおこなわれます

大嘗祭でも舞われるという事ですから、今上陛下の即位・令和の大嘗祭の際にも舞われたのでした

凰稀かなめ・赤染衛門、黒木華・源倫子らと、「竹取物語」について語り合う場面でまひろ紫式部は、「かぐや姫の考えはまことにさっそうとしている」と云う主旨を述べます

紫式部は、『竹取物語』を物語の先例として敬愛していました。『源氏物語』には、そのことを物語る記述が随所に散りばめられてあります

「物語の出で来はじめの祖なる竹取の翁」や

「かくや姫を見つけたりけん竹取の翁よりもめづらしき心地するに」 と、正体のわからない相手や物事がまるでかぐや姫または竹取物語のようだと、幻想的な比喩として、、

さらに続いて「いかなるもののひまに消え失せんとすらむと、静心(しずこころ)なくぞ思しける」

前回、坂東巳之助・円融天皇の食事に毒をもることを、父兼家から命じら実行する道兼。道兼のこうしたダークな横顔は、本郷奏多・花山天皇を騙して退位させた寛和の変(寛和二年986.6月22日)の実行者であった史実を裏づけに描かれたかと考えられます

寛和の変は、吉田羊・詮子の子懐仁親王を皇位につけ、天皇外祖父の位置に立とうと謀る父兼家が主謀したものでした。寵愛する井上咲楽・藤原忯子の死により大きく気を落とす花山天皇。道兼は、出家し仏門に入れば忯子とも会えると唆し退位を成功させます

兼家が病をえ関白を辞すにあたり、花山退位を実現し、懐仁を塩野瑛久・一条天皇として即位させた功労者として、自身の関白叙任を道兼は期待するものの、長兄・道隆にその地位を奪われ(永祚二年990.5月8日)ます。兼家はその後死去

長徳元年995.3月9日、病を得た道隆が嫡子伊周を関白の位に着けようと奏上するが許されず、はかなく4月10日に死去。享年43

道隆の死をうけて道兼は待望の関白に就任しますが、5月8日、道兼もまた世を去ります

『小右記』正暦二年991九月七日 〜 道兼、座を起ちて、参議の座の前に 〜

『初任大臣大饗雑例』勧盃作法事による)内大臣<道兼。>、座を起ちて、参議の座の前に来たる。盃を執りて進み、尊者に勧む。未だ此の例を知らず

『権記』正暦二年991.九月七日 〜 道隆、内大臣の官を辞して道兼に譲る 〜

太政大臣の官は、摂政正二位藤原道隆朝臣の任ずべきなり。而るに謙譲の心、深くして、内大臣の官をも辞び申してき。此の般、猶ほ昇進せしめば、彼の心に違ひぬべし。右大臣従一位藤原為光朝臣は、数代に歴仕へて、朝の重臣とあり。仍りて殊に太政大臣の官に上げ給ひ治め賜ふ。正二位行大納言源朝臣は、供へ奉るべき次いでの人に有るに依りて、右大臣の官に任け賜ふ。正二位行権大納言藤原道兼朝臣は、朕の親舅なり。朝恩を蒙るべき人なるに依りてなむ、殊に内大臣の官に任け賜ふ。又、正二位行権大納言藤原済時朝臣を大納言の官に、正三位行権中納言藤原公季朝臣を中納言の官に、参議従三位藤原道頼朝臣を権中納言の官に、参議従三位藤原伊周朝臣を権中納言の官に、正三位藤原道綱朝臣を参議の官に任け賜はく」と勅りたまふ天皇が御命を、衆、聞きたまへと宣る

『権記』藤原行成日記

『小記目録』長徳元年995五月八日

左大臣重信・関白道兼、薨ずる事

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年01月21日

紫式部日記へ反逆オマージュ、道長ひがみ評の為時が策士に.漢字知らん宣言まひろが漢字ゲーム炸裂

〜光の君へ 第3回「謎の男」〜

まひろ・紫式部父為時(岸谷五郎)が、左大臣源雅信の動きを知りたいという主兼家の希望に応えて、まひろをスパイがわりに、赤染衛門が主催する左大臣家でのサロンへ送り込む。

初回、前回と為時は友人である藤原宣孝・佐々木蔵之介、まひろ・紫式部の夫となる人だが、から、その融通の利かなさ、世渡り下手を揶揄われる場面があった。今回は豹変をみせて娘を情報収集のために左大臣家へ送り込むという策士を岸谷・為時は演じる。

為時についての融通の利かなさ、世渡り下手という評は、「紫式部日記」中に、紫式部が道長から責めらるエピソードとして、現代の私たちも知ることができる。

寛弘7年1010・正月2日、道長は宴をもつ。宴終了後には、一条天皇臨御の管弦会を予定した。いずれにも為時は招かれたが、管弦会がはじまるとそそくさと帰る。為時の退席に気づいた道長は〜など、御父の、御前の御遊びにめしつるに、さぶらはでいそぎまかでにける。ひがみたり」など、むつからせたまふ。「ゆるさるばかり歌ひとつ仕うまつれ。親のかはりに、初子の日なり、詠め詠め〜(管弦会にも招いておいたのに、そなたの父はそそくさと帰った、堅物である。父為時の無礼にかえて、一首献じよ。さあさあ)と、紫式部に歌作を迫る。

間者に仕立てられて左大臣家を訪れたまひろ・紫式部は赤染衛門・凰稀かなめが漢字の偏を示すのにこたえて、床に広げられた旁を記した紙片を拾うという「偏つぎ」で独り勝ちしてしまう。源倫子をはじめ、そこに集う女御たちを呆れる。

〜「男だに才がりぬる人は、いかにぞや。はなやかならずのみはべるめるよ」と、やうやう人の言ふも聞きとめて後、一といふ文字をだに書きわたしはべらず、いとてづつに、あさましくはべり〜と、紫式部日記はいう。

男でさえ、漢籍の知識を自慢するような者、 賢さをひけらかす者は愚かだと、誰かが言うのを聞いた。それからというもの、私は「一」という漢字すら人前では書きことはしない、勉学に縁がないものとしてふるまう、という。

「偏つぎ」もまた、為時の策士への豹変ともに紫式部日記を裏切る、反逆のオマージュだった。

左大臣家からもどったまひろ・紫式部に為時は、左大臣家での見聞を探る。まひろ・紫式部はスパイとして送り込まれたことに気づき、静かに怒りをあらわす。ラストシーンは、散楽の場での道長とまひろ・紫式部の再会。吉高由里子の奔放・大胆のようで繊細な演技がじんわり迫る、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

まひろ・紫式部父為時(岸谷五郎)が、左大臣源雅信の動きを知りたいという主兼家の希望に応えて、まひろをスパイがわりに、赤染衛門が主催する左大臣家でのサロンへ送り込む。

初回、前回と為時は友人である藤原宣孝・佐々木蔵之介、まひろ・紫式部の夫となる人だが、から、その融通の利かなさ、世渡り下手を揶揄われる場面があった。今回は豹変をみせて娘を情報収集のために左大臣家へ送り込むという策士を岸谷・為時は演じる。

為時についての融通の利かなさ、世渡り下手という評は、「紫式部日記」中に、紫式部が道長から責めらるエピソードとして、現代の私たちも知ることができる。

寛弘7年1010・正月2日、道長は宴をもつ。宴終了後には、一条天皇臨御の管弦会を予定した。いずれにも為時は招かれたが、管弦会がはじまるとそそくさと帰る。為時の退席に気づいた道長は〜など、御父の、御前の御遊びにめしつるに、さぶらはでいそぎまかでにける。ひがみたり」など、むつからせたまふ。「ゆるさるばかり歌ひとつ仕うまつれ。親のかはりに、初子の日なり、詠め詠め〜(管弦会にも招いておいたのに、そなたの父はそそくさと帰った、堅物である。父為時の無礼にかえて、一首献じよ。さあさあ)と、紫式部に歌作を迫る。

間者に仕立てられて左大臣家を訪れたまひろ・紫式部は赤染衛門・凰稀かなめが漢字の偏を示すのにこたえて、床に広げられた旁を記した紙片を拾うという「偏つぎ」で独り勝ちしてしまう。源倫子をはじめ、そこに集う女御たちを呆れる。

〜「男だに才がりぬる人は、いかにぞや。はなやかならずのみはべるめるよ」と、やうやう人の言ふも聞きとめて後、一といふ文字をだに書きわたしはべらず、いとてづつに、あさましくはべり〜と、紫式部日記はいう。

男でさえ、漢籍の知識を自慢するような者、 賢さをひけらかす者は愚かだと、誰かが言うのを聞いた。それからというもの、私は「一」という漢字すら人前では書きことはしない、勉学に縁がないものとしてふるまう、という。

「偏つぎ」もまた、為時の策士への豹変ともに紫式部日記を裏切る、反逆のオマージュだった。

左大臣家からもどったまひろ・紫式部に為時は、左大臣家での見聞を探る。まひろ・紫式部はスパイとして送り込まれたことに気づき、静かに怒りをあらわす。ラストシーンは、散楽の場での道長とまひろ・紫式部の再会。吉高由里子の奔放・大胆のようで繊細な演技がじんわり迫る、、、

記事内のリンクに不具合がある場合には、ご一報いただけるとしあわせです。

tahi_qz@ybb.ne.jp

紫式部・吉高由里子日記・目次リンク

〜 光の君へ 〜次回予告Movie

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足予定

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ・講演 歴史遠足ご報告

那国王の教室・志賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブ

〒811-0322 福岡市東区大岳3-21-1-301

090-2512-4299・清田

tahi_qz@ybb.ne.jp

2024年01月17日

冬の海に舞う海幸・山幸末裔.志賀海神社歩射祭神事、胴結舞.勝馬詣.汐掻き/昼:那国御膳

令和6年1月13日(土)9:00

福岡市営渡船志賀島航路・志賀島待合所集合

9:00志賀海神社境内東汀「禊之瀬」を見下ろす防波堤入り口で、海の中道が、少なくとも磐井の時代まで遡り、御祖神イザナギ・イザナミ二神を祀る二神山とよばれたと推測される立花山と、志賀島に鎮座する、その御子神綿津見神を齋う志賀海神社とを結ぶ道であること。また、志賀島・海の中道・新宮・宗像沖へと開く海域は、イザナギ・イザナミ神話・禊神話を展開させる空間だと、ひとくさり、、、

禊之瀬の潮につかる左)射手と神職。

志賀海神社は元旦も、祭礼も、ここ禊之瀬からはじまる。胴結宿(社務所)に籠る射手八名は毎朝未明みそぎを繰り返す

翌、14日に祭行される「歩射祭」での弓・矢神授のための射手たちの通過儀礼・苦行が、この日、繰り返される

9:45志賀海神社境内へ、、

末社・今宮社と本殿に祭祀される綿津見神との関係が、香椎宮創建という、大和政権による神祭りの全国統制の完成を物語るなど、ひとくさり

遥拝所は真東にむく。毎朝・毎夕、神職は真東に神宮を遥拝。海の中道の根元も、また、真東にあたり立花山・二神山がそびえる。神職は意識するか、無意識か、志賀海社・綿津見神・御祖神イザナギ坐す頂を拝してもいる、とも、ひとくさり、、、

10:30「胴結舞」参道鳥居前で修祓。射手は交代で100キロの藁包を背負い、阿曇宮司邸前、御旅所前と練り歩く。

動画2「胴結舞・御旅所前」

https://youtu.be/kbkt4oS84P4?si=2mdxsTMnsaoZkym_

12:00まさご屋さんで「那国御膳」

13:00「勝馬詣・ガラモ刈り・中津宮参り」

志賀海神社本社から、志賀島北岸の勝馬・舞能之浜へまわり、射手八人は、騎馬を組み対岸の沖津宮島の岩礁にわたる。海水に飛び込んではガラモという海藻を刈り、岩礁に戻るとガラモをかかげ「舞能の岸の姫松や」と発声しながら、定位置で一回転するという原初型の舞をまう。長の者の「ならぬ」の声に従い、新参の射手は3度ほどガラモ刈りを強いられる。神話学の泰斗・松前健氏は、神話の儀礼化、儀礼の神話化を指摘する。海幸山幸神話は、その一例であり、北部九州の海神族のあいだでおこなわれていた通過儀礼の神話化だという。ガラモ刈りを数、強制される所作は、弟・火遠理命・山幸比古が、失った釣り針を償うのに、自身の剣を鋳潰して百、千の釣り針を打つても兄・火照命・海幸比古は許さなかったという神話を象徴する儀礼だと考えられる。

ガラモ刈りを終えると、白装束を着け中津宮に。「舞能之浜の姫松よ」で舞を奉納

18:00「浜下り・御汐掻き」

日没とともに、翌日「歩射祭」で矢の世話をする矢取りの子どもたちと射手が揃い、渡船桟橋横の浜へ下りミソグと、御旅所前にもどり、今度はオケ樽に用意された真水で、またミソグ、、、

14日「歩射祭・弓射神事」

9:00 本殿神事「八乙女舞奉納」・今宮神事

「弓取式」射手と矢取りの子

いとうべんさし「天地和合して、東西南北悪魔を祓え」と呪す、、

走る矢取りの子

射手八人。三度三手・九射に一年の吉凶を賭けて立つ。射抜けば神威が昂まる、、

次回予告、、

福岡市営渡船志賀島航路・志賀島待合所集合

9:00志賀海神社境内東汀「禊之瀬」を見下ろす防波堤入り口で、海の中道が、少なくとも磐井の時代まで遡り、御祖神イザナギ・イザナミ二神を祀る二神山とよばれたと推測される立花山と、志賀島に鎮座する、その御子神綿津見神を齋う志賀海神社とを結ぶ道であること。また、志賀島・海の中道・新宮・宗像沖へと開く海域は、イザナギ・イザナミ神話・禊神話を展開させる空間だと、ひとくさり、、、

禊之瀬の潮につかる左)射手と神職。

志賀海神社は元旦も、祭礼も、ここ禊之瀬からはじまる。胴結宿(社務所)に籠る射手八名は毎朝未明みそぎを繰り返す

翌、14日に祭行される「歩射祭」での弓・矢神授のための射手たちの通過儀礼・苦行が、この日、繰り返される

9:45志賀海神社境内へ、、

末社・今宮社と本殿に祭祀される綿津見神との関係が、香椎宮創建という、大和政権による神祭りの全国統制の完成を物語るなど、ひとくさり

遥拝所は真東にむく。毎朝・毎夕、神職は真東に神宮を遥拝。海の中道の根元も、また、真東にあたり立花山・二神山がそびえる。神職は意識するか、無意識か、志賀海社・綿津見神・御祖神イザナギ坐す頂を拝してもいる、とも、ひとくさり、、、

10:30「胴結舞」参道鳥居前で修祓。射手は交代で100キロの藁包を背負い、阿曇宮司邸前、御旅所前と練り歩く。

動画2「胴結舞・御旅所前」

https://youtu.be/kbkt4oS84P4?si=2mdxsTMnsaoZkym_

12:00まさご屋さんで「那国御膳」

13:00「勝馬詣・ガラモ刈り・中津宮参り」

志賀海神社本社から、志賀島北岸の勝馬・舞能之浜へまわり、射手八人は、騎馬を組み対岸の沖津宮島の岩礁にわたる。海水に飛び込んではガラモという海藻を刈り、岩礁に戻るとガラモをかかげ「舞能の岸の姫松や」と発声しながら、定位置で一回転するという原初型の舞をまう。長の者の「ならぬ」の声に従い、新参の射手は3度ほどガラモ刈りを強いられる。神話学の泰斗・松前健氏は、神話の儀礼化、儀礼の神話化を指摘する。海幸山幸神話は、その一例であり、北部九州の海神族のあいだでおこなわれていた通過儀礼の神話化だという。ガラモ刈りを数、強制される所作は、弟・火遠理命・山幸比古が、失った釣り針を償うのに、自身の剣を鋳潰して百、千の釣り針を打つても兄・火照命・海幸比古は許さなかったという神話を象徴する儀礼だと考えられる。

ガラモ刈りを終えると、白装束を着け中津宮に。「舞能之浜の姫松よ」で舞を奉納

18:00「浜下り・御汐掻き」

日没とともに、翌日「歩射祭」で矢の世話をする矢取りの子どもたちと射手が揃い、渡船桟橋横の浜へ下りミソグと、御旅所前にもどり、今度はオケ樽に用意された真水で、またミソグ、、、

14日「歩射祭・弓射神事」

9:00 本殿神事「八乙女舞奉納」・今宮神事

「弓取式」射手と矢取りの子

いとうべんさし「天地和合して、東西南北悪魔を祓え」と呪す、、

走る矢取りの子

射手八人。三度三手・九射に一年の吉凶を賭けて立つ。射抜けば神威が昂まる、、

次回予告、、