2014年07月03日

案外深い官兵衛と宇喜多直家の関係

【軍師・黒田官兵衛百物語43話】

宇喜多直家を裏切らせたのは官兵衛の策略?それとも血?

軍師・黒田官兵衛百物語

天正五年(1577)の11月に、羽柴秀吉が織田信長の命を受け、初めて播磨に兵を入れ、

毛利軍との間で備前との堺にある佐用城と上月城を廻って争奪戦を展開した時に、備前

の国主であった宇喜多直家は、毛利方に味方すると言いじょう、病と称して弟の忠家を出

陣させました。

宇喜多直家という人は、謀略・暗殺・裏切りのくり返しで大名にのしあがった人です。

この時の直家の行動は、秀吉軍中から発せられる官兵衛による調略の手に、直家が乗りか

かっているのではないかとの心配を毛利方にさせました。

結局、天正七年(157 9)には、毛利と手を切り、織田方への寝返りを直家は決めます。そし

て、2年後には子の秀家のことを秀吉に頼んで他界します。秀吉は秀家を猶子とし、その後、

宇喜多家は羽柴一門として歴戦を重ねることになります。

宇喜多の重臣に官兵衛の親戚がいた

その宇喜多家を支えた重臣に、直家の娘、つまり秀家の姉妹を娶った明石掃部全登という侍

がいたのですが、この人は官兵衛とは従兄弟の子という関係でした。

官兵衛の母は、城持ちであり、近衛家の歌道の師範でもあった明石正風の娘だったということ

は、前にふれました。官兵衛の祖父ということですが、掃部から見ると正風は曾祖父でした。

直家の織田方への寝返りを誘うのに官兵衛が成功したのには、そうした密やかな氏族間を通

してのつながりも、影響があったと考えられます。

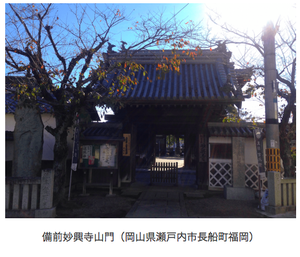

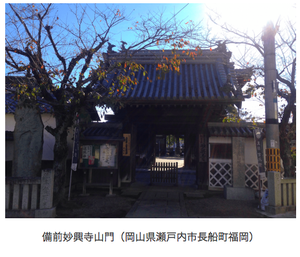

もう一点、宇喜多直家と官兵衛の接点を挙げると、直家の父・興家と官兵衛の曾祖父・高政の

墓が、いずれも備前福岡の妙興寺に並んであるということです。

宇喜多直家と官兵衛の関わりは、二世代ほどさかなぼることができるのかもしれません。

宇喜多直家を裏切らせたのは官兵衛の策略?それとも血?

軍師・黒田官兵衛百物語

天正五年(1577)の11月に、羽柴秀吉が織田信長の命を受け、初めて播磨に兵を入れ、

毛利軍との間で備前との堺にある佐用城と上月城を廻って争奪戦を展開した時に、備前

の国主であった宇喜多直家は、毛利方に味方すると言いじょう、病と称して弟の忠家を出

陣させました。

宇喜多直家という人は、謀略・暗殺・裏切りのくり返しで大名にのしあがった人です。

この時の直家の行動は、秀吉軍中から発せられる官兵衛による調略の手に、直家が乗りか

かっているのではないかとの心配を毛利方にさせました。

結局、天正七年(157 9)には、毛利と手を切り、織田方への寝返りを直家は決めます。そし

て、2年後には子の秀家のことを秀吉に頼んで他界します。秀吉は秀家を猶子とし、その後、

宇喜多家は羽柴一門として歴戦を重ねることになります。

宇喜多の重臣に官兵衛の親戚がいた

その宇喜多家を支えた重臣に、直家の娘、つまり秀家の姉妹を娶った明石掃部全登という侍

がいたのですが、この人は官兵衛とは従兄弟の子という関係でした。

官兵衛の母は、城持ちであり、近衛家の歌道の師範でもあった明石正風の娘だったということ

は、前にふれました。官兵衛の祖父ということですが、掃部から見ると正風は曾祖父でした。

直家の織田方への寝返りを誘うのに官兵衛が成功したのには、そうした密やかな氏族間を通

してのつながりも、影響があったと考えられます。

もう一点、宇喜多直家と官兵衛の接点を挙げると、直家の父・興家と官兵衛の曾祖父・高政の

墓が、いずれも備前福岡の妙興寺に並んであるということです。

宇喜多直家と官兵衛の関わりは、二世代ほどさかなぼることができるのかもしれません。